Posts com a Tag ‘Memória’

Sobre o objeto memória

Mulher cuidando de cães | Aquarela/IA/IF/Canva

Uma lembrança do dia que meu bem se descobriu 52 anos mais velha.

Introdução

Colegas, bem-vindos à “Unidade 1” do nosso curso de “Educação, Cultura e Memória”. Espero que todos estejam com saúde e assim permaneçam durante as nossas atividades.

Nesta aula introdutória, vamos explorar o conceito de memória em várias perspectivas. O objetivo é oferecer um panorama de possibilidades de concepção e uso do termo, com vistas à orientação das pesquisas em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia (PPGEAFIN-UNEB).

Lembrem-se de que este texto registra a preleção do professor. É um trabalho de síntese que abre a discussão sobre o assunto e não substitui a leitura dos originais.

Os filmes não necessariamente tem a função de traduzir subtítulos ou categorias. Eles são também janelas para a leitura da bibliografia do curso.

Na primeira tarde do módulo, vamos explorar quatro ideias de memória disseminadas por muitos profissionais que explicam a nossa vida cotidiana.

Na segunda, vamos proceder de modo idêntico com os profissionais da Filosofia, História e Sociologia, explorando o termo em três dimensões: memória como universal antropológico, memória como substância de si, dos outros e dos próximos e memória como valor.

Ambas as possibilidades de uso podem muito auxiliar as escolhas de referencial teórico orientador da leitura de fontes, fatos e processos constituidores das suas dissertações.

Um modo inicial de definir memória é considerando a natureza da sua função. Assim, em quaisquer desses casos, podemos pensá-la instrumentalmente como: o conjunto de informações obtidas processos neurobiológicos que tem por finalidades: ligar o presente ao passado (reter o útil), ligar o passado ao presente (lembrar o útil), ligar passado, presente e futuro (agir), situar o presente (contextualizar), identificar o passado repetido e ligá-lo ao futuro (prever) e remediar o esquecimento do passado (rememorar).

Entre investigadores das ciências humanas e sociais, contudo, expressão “memória humana” é consumida dominantemente a partir da sua substância, o que gera quatro núcleos de definição: (1) habilidades mentais universais de reter e recuperar informação; (2) é o processo responsável pelo armazenamento e recuperação da informação; (3) é a própria substância armazenada e/ou recuperada; e (4) o equipamento ou suporte da informação que estimula o seu armazenamento (ou remedia o esquecimento).

As habilidades de reter e recuperar

O primeiro uso de memória é demandado por iniciativas clássicas de caracterização de entes designados seres humanos. Dentro do pensamento moderno, humanos são seres dotados de faculdades, dentre as quais está o poder (a capacidade ou a habilidade) de reter e recuperar informações para uso na vida cotidiana.

Esse atributo vale para o pensamento especulativo de filósofos, nos séculos XVIII e XIX. Ali, humanos eram detentores das capacidades de memória, vontade e razão (Locke, 1986) ou das capacidades de sentir (traduzida por memória, previsão e designação e entendimento) relacionar, conhecer e julgar, entre outras (Kant, 2006), ou ainda, por capacidades da memória, imaginação, inteligência e juízo estético (Herbart, sd).

O atributo vale também para pesquisa experimental dos séculos XX e XX, realizado no âmbito da Psicologia Cognitiva e das Neurociências. Longe dos métodos introspectivos e centradas em estratégias experimentais (empíricas), psicólogos, neurobiólogos e neurocientistas, por exemplo, mantém a “memória humana” como objeto privilegiado da pesquisa sobre cognição e aprendizagem, junto às funções da linguagem e da atenção, por exemplo. (Mas, et. al, 2007).

Assim, salvo mutilação cerebral, continuamos reconhecendo que os seres humanos são dotados de memória que lhes permitem viver em sociedade, retendo e lembrando o útil, contextualizando o que acontece no seu entorno, prevendo, posicionando-se e agindo.

A capacidade de retenção e de rememoração possibilita aos humanos a própria melhoria dessas capacidades de retenção e de rememoração. Humanos criam técnicas (modos de fazer) e tecnologias (ferramentas e conhecimentos) que viabilizam a retenção de coisas na forma de escrita, o desenho, a pintura, a gravação, a moldagem em pedra, madeira, barro, registro em impulsos elétricos, pixels etc. que podem ser recuperadas adiante. Em outros termos, memória ajuda a criar instrumentos de consolidação, reprodução e aumento de si própria.

Processos de reter e lembrar

Consideradas em modo dinâmico, essas habilidades de reter e lembrar dão origem ao segundo uso do nosso termo chave: a memória como processo.

Processos mobilizam habilidades ordenadas. A primeira é a codificação. Ela depende da percepção do acontecimento (um som ou uma imagem, por exemplo) que pode durar de milissegundos a segundos (traço de memória).

A segunda habilidade é a de armazenar parte desses traços de memória, que são “estabilizados fisiologicamente” durante algumas horas (síntese de proteínas).

A terceira é a recuperação, também limitada a segundos/milissegundos, que consiste em “trazer de volta as informações” situadas metaforicamente em algum canto do cérebro (lembrança). (Lane; Houston, 2021, p.15-25; Baddeley et al, 2020, p.10-16).[i]

A memória-processo é talvez a realização mais conhecida no âmbito do trabalho docente. Muitas vezes condenado de modo injusto, o aprender de cor ou memorizar preenche o cotidiano escolar do aluno e do professor.

Nos últimos três séculos, independentemente das singularidades teóricas, processos de reter e recuperar designavam o aprender e o ensinar, refletindo as etapas creditadas ao processamento de informação capturada no entorno do aluno.

Estas etapas, não raro, configuravam um método de ensino e de aprendizagem: percepção pelos olhos e os ouvidos, armazenamento em algum lugar do cérebro, recuperação da informação e expressão da informação de modo oral, escrito ou imagético, conservando a sua quantidade e em sua sequência original, apresentada pelo professor.

Hoje, considerada a partir da sua “arquitetura da memória”, os três movimentos listados acima podem ser concebidos na forma de dominantes e interagentes sistemas de armazenamento que interferem na aprendizagem, embora não sejam conversíveis, automaticamente, em passos ou sequências de uma aula. Eles são: memória trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo.

A memória trabalho é empregável na retenção ou recuperação das memórias de curto e de longo prazo: “enquanto escrevia, a memória da terceira palavra da frase anterior (que já perdi!) foi parte da minha memória trabalho. O mesmo aconteceu com você, leitor, ao ler essa frase: você compreendeu a terceira palavra de minha frase, há poucos segundos, mas já não a recorda mais.” (Izquierdo, 2010 p.23).

A memória de curto prazo (ou a memorização em curto lapso de tempo) é “um sistema para a manutenção temporária e a manipulação de informações […] úteis na execução de tarefas complexas” (Baddeley, 2020, p.x).

A memória de longo prazo, como o nome indica, “é um sistema ou sistemas que supostamente sustentam a capacidade de armazenar informações por longos períodos de tempo” (Baddeley, 2020, p.x). Ela pode ocorrer conscientemente de modo declarativo (memória semântica e memória episódica) ou de modo implícito, como a que é ativada quando andamos de bicicleta (memória implícita ou de recuperação involuntária).

A memória declarativa se ocupa de informações gerais sobre específicos (o significado de palavras e alguns “atributos sensoriais como sabor e cor”) e de informações também gerais sobre o funcionamento da sociedade (regras de comportamento em uma igreja ou na escola).

A memória de longo prazo do tipo declarativa também se ocupa de informações experimentadas em situações inéditas (o nascimento de uma filha, a morte de uma aluna). Neste caso, recebe o significativo nome de memória episódica.

De modo hiper-realista, tanto a capacidade sistêmica de armazenamento de curto prazo, como a capacidade sistêmica de armazenamento de longo prazo são realizados por um frenético vai e vem de neurônios de tipo vário, convertendo informação (estímulos etc.) e transportando informação entre as áreas de percepção (olhos, ouvidos, pontas dos dedos etc.) e as áreas de armazenamento e de consolidação (diferentes lóbulos do cérebro).

Outro importante registro a guardar é a relação entre os dois sistemas. Como alerta Baddeley, trânsito de informações não ocorre apenas da memória de curto prazo à memória de longo prazo: “nosso conhecimento do mundo, armazenado na memória de longo prazo, pode influenciar no foco de atenção, que determinará tanto a natureza do que é alimentado nos sistemas de memória sensorial (objetos familiares ou sem sentido) como a qualidade do que é recuperado (Baddeley et al, 2020, p.10).

A substância armazenada ou recuperada

O resultado da ação de memorizar, ou seja, a realização simultânea dos fins da memória-capacidade, memória-ato e memória-equipamento é a memória-coisa. Este nome não é dos melhores, mas expressa a natureza da memória ou um modo de encará-la positivisticamente.

Ela se realiza de forma estática, na figura e uma imagem de lugar, o rosto de uma pessoa ou cheiro de um arbusto. Ela também se realiza de forma dinâmica, na figura de uma proposição ou uma longa narrativa expressa em um arranjo lógico sequencial de acontecimentos. A depender da escala de observação, porém, a memória-coisa pode estar ou não disponível à imaginação das pessoas.

Quando o professor nos apresenta uma edificação do século XVIII (imagens físicas), em São Cristóvão-SE, como uma Igreja cristã e o faz repetidas vezes, ao longo de um ano letivo, mobilizando sistema de representação visual, fonológico, gramatical e conceitual (Pinker, 1998, p.96-102), uma rede neuronal é estabelecida em nossa mente, envolvendo substâncias inimagináveis aos leigos em bioquímica. Neste caso, memória é realizada, entre outras coisas, por impulsos elétricos e proteínas que constituem o que chamamos de retenção.

Quando alguém nos interroga sobre edificações similares situadas em Coité-Ba, ou Goiás Velho-GO e somos tomados por representações (imagens mentais) da mesma igreja de São Cristóvão, a rede neuronal (igreja cristã do século XVIII) é ativada e reforçada em nossa mente, envolvendo também substâncias inimagináveis aos leigos em bioquímica. Neste caso, memória é realizada, entre outras coisas, por impulsos elétricos e proteínas que constituem o que chamamos de lembrança.

O suporte que encarna e estimula a retenção e a recuperação

Durante a manipulação das ideias de memória-habilidade, memória-processo e memória-substância (também como condição epistemológica), os pesquisadores lançam mão de categorias realizadoras de espaço físico. Dizendo de outro modo, a capacidade abstrata de reter/recuperar e o consequente ato de memória (a realização dessa capacidade) exigem esquematicamente um local para a manipulação dos estímulos e informações e a guarda desse material manipulado.

Esse local pode ser examinado a partir do interior do indivíduo e do seu exterior. Examinando a questão pelo primeiro aspecto, constatamos que, durante séculos, ele foi realizado como um órgão metaforizado de várias maneiras. Dois exemplos conhecidos são: a forma de loja, onde se deposita qualquer espécie de objeto (Rollin, 1764), e a forma de músculo, que amplia a sua capacidade de retenção mediante exercícios disciplinados (Locke, 1986).

Nos últimos 60 anos, esse local onde se processa a memória corresponde, na verdade, a meia dezena de espaços dispersamente situados no cérebro e nas demais partes do corpo onde atuam neurônios receptores e transportadores de estímulos provenientes do entorno de um indivíduo. Esses espaços são ativados à medida que o entorno nos estimula ou à medida que nós dirigimos a atenção para determinado acontecimento.

Assim, ao invés de loja ou músculo, pesquisadores o designam esse local como “arquitetura da memória” (descrito no tópico anterior). Com ele, podemos por exemplo falar em mobilização de lóbulos cerebrais, durante o processo de memória trabalho e o processamento da memória de longo prazo.

Examinando a questão do local como disposto no exterior do indivíduo, nos deparamos com a ideia de que certos artefatos podem ser metaforizados como local de memória. Não é qualquer artefato. É, simplesmente, aquele objeto de valor afetivo ou repulsivo que, ao ser manuseado ou observado, provoca emoções e abre um canal entre o presente e o passado de quem o manipula. É também um objeto de valor neutro para o observador comum, mas que fornece direta ou indiretamente informações sobre determinada questão, quando examinado por um identificador de historicidades.

Esse último tipo é o que designamos como fonte histórica. Toda fonte é potencialmente memória, ou seja, algo que remete ao passado ausente (ou ao acontecido presentificado). Neste sentido, são designados memória os artefatos resultantes das técnicas referidas acima, a exemplo dos registros em pedra, argila, papel, HDD, SSD, pen drive que viabilizam a retenção e a recuperação conjuntos de informações, a exemplo de uma lista de reis, cenas de caçada gravadas em pedra, um livro didático de história ou um trecho de vídeo sobre os atos do oito de janeiro de 2023 em Brasília.

Conclusão

Neste texto introdutório, tentamos convencê-los de que a palavra memória é categorizada por profissionais de diferentes domínios em quatro significados: habilidades de reter e recuperar, equipamento/processo, substância e suporte da substância retida e/ou recuperada.

Também reiteramos que profissionais da memória exploram seu objeto em diferentes escalas, contemplando desde redes neuronais até a imagens, sons e textos inscritos na paisagem (um livro, um edifício, um oceano).

Ao fim e ao cabo, profissionais da memória exploram-na em sua substância e função para a sobrevivência humana, ou seja, na retenção do útil, na recuperação do útil para compreender a ação do outro, no registro e na recuperação do útil para desejar, planejar, inventar, manter ou contestar identidades e dominações.

Na próxima aula, vamos explorar os tipos e os usos que filósofos sociólogos e historiadores prescrevem para categoria “memória” no trabalho do historiador.

Referências

BRADDELEY, Alan; WYSENCK, Michael W.; ANDERSON, Michael C. Memory. 3ed. London: Routledge, 2020.

CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia. Lisboa: Quarteto, 2001.

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. 7ed. Forense Universitária, 2008. [1968]

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. [1968]

HERBART, Johann Friedrich. Pedagogia Geral. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

IZQUIERDO, Iván. A arte de esquecer: cérebro e memória. Rio de Janeiro: Vieira & Lenk, 2010.

KANT, I. Antropologia de um ponto de vista pragmático. São Paulo: Iluminuras, 2006.

LANE, Sean M.; HOUSTON, Kate A. Understanding eyewitness memory. Theory and Applications. New York: New York University Press, 2021.

LOCKE, John. Pensamientos sobre la educación. Madrid: Akal, 1986.

MAS, Carles Soriano (Coord.). Fundamentos de Neurociencia. Barcelona: UOC, 2007.

NORA, Pierre. Les lieux de la mémoire. Montevideo: Trilce, 2008. [1984]

PINKER, Steven. Como a mente funciona. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

PORTELLI, Alessandro. História oral como arte da escuta. São Paulo: Letra e Voz, 2016. [2016]

RICCEUR, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2004. [2000]

ROLLIN, Charles. De la maniere d’enseigner et d’’étudier les belles-lettres para rapport à l’’esprit & au coeur. T. 1. Paris: Etienne & Fils, 1764. p.230-243.

Nota

[i] Para uma completa, esquemática e didática exposição desses processos, consultar Lane e Houston (2021) e Braddeley et al (2020), aqui empregados como principais referências.

Para citar este texto

FREITAS, Itamar. Sobre o objeto memória. Resenha Crítica. Aracaju/Crato, 24 abr. 2023. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/sobre-o-objeto-memoria/>.

Fortín Yunka (1919) Historia y memoria del pueblo pilagá | Alejandra Vidal e Ignacio Telesca

En Fortín Yunka (1919) Historia y memoria del pueblo Pilagá Alejandra Vidal e Ignacio Telesca editan la historia silenciada detrás de la llamada tragedia que vivió el fortín que estaba situado en la actual localidad de Sargento Leyes en Formosa. La obra se construye como un rompecabezas en la que diversas investigaciones reponen diferentes lecturas sobre las represalias contra familias pilagá, quienes fueron responsabilizadas de la tragedia, y sus efectos a largo plazo sobre la población indígena. El libro es producto del diálogo entre los/as autoras/es que se dio en las “Primeras jornadas de reflexión sobre la masacre de Fortín Yunka (1919): políticas de estado, archivos, narraciones literarias y memorias”. Estas fueron organizadas debido al Centenario por el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio (INILSyT) de la Universidad Nacional de Formosa.

En marzo de 1919 una masacre fue ejecutada contra los soldados y familias del fortín que estaba situado en la zona del estero Patiño, cercano a la frontera con el Paraguay. El fortín se configuró desde principios del siglo XX con el fin de continuar el proceso de sometimiento y control de los territorios del norte en el marco de la prolongada “conquista del desierto verde”. Sin mediar investigación profunda y con pruebas dudosas la comunidad pilagá vecina fue responsabilizada por la tragedia. Pocas semanas después una división del ejército argentino, comandada por el capitán Enrique Gil Boy, ejecutó una segunda masacre como represalia contra el “cacique Garcete” (Nasoki’, en su lengua) y su gente. La primera masacre es recordada hasta el presente con monumentos, textos escolares, homenajes y relatos históricos. La segunda fue erradicada del relato hegemónico y mantenida sensiblemente en la memoria social pilagá. Leia Mais

Colonial cataclysms: climate/landscape/and memory in Mexico’s Little Ice Age | Bradley Skopyk

Difícilmente podríamos decir que el clima es una novedad para las ciencias históricas, en especial cuando los estudios abarcan el mundo agrario. En el caso de la literatura sobre el espacio que hoy conforma el territorio mexicano, desde fines del siglo pasado podemos encontrar historiadores y arqueólogos realizando análisis que involucran eventos de sequías, heladas, sedimentación e inundaciones. Aunque estos antecedentes no han desembocado en una historia del clima con la misma expresión que tienen otros tipos de abordajes y narrativas, lo cierto es que en los últimos años aquellos especialistas atentos a las variables y variabilidades climáticas han logrado identificar y/o replantear problemáticas que antes eran vistas desde un mareante antropocentrismo. Asimismo, sus estudios producen cada vez más metodologías nuevas para sacar e interpretar datos climáticos (proxy data) presentes en los archivos o producidos por otras ciencias. Es justo en este presente historiográfico, y en diálogo con él, que vino a luz el libro Colonial Cataclysms: climate, landscape, and memory in Mexico’s Little Ice Age, escrito por el historiador Bradley Skopyk.

Colonial Cataclysms es un estudio con la mirada puesta sobre México central durante el dominio ibérico y constituye una aportación mayúscula a la historia de la región analizada y un acercamiento novedoso a los procesos ocurridos en el marco de la Pequeña Era del Hielo (PEH en adelante). Con base en una serie de variaciones climáticas elaborada por el autor mediante la correlación entre las dinámicas del clima, los conocimientos morfodinámicos, estudios dendrocronológicos y el archivo, este trabajo se desarrolla a partir del argumento de que entre principios del siglo XVI y fines del siglo XVIII, México central vivió una etapa de flujo ambiental, social y político directamente vinculada a la existencia de dos cataclismos. Según el autor, estos cambios abruptos tuvieron orígenes diferentes y sus rasgos quedaron incrustados en el paisaje físico y documentado. Mientras el primero, de carácter más climático, se conformó a partir de una fase de la PEH que se prolongó hasta fines del siglo XVII y se caracterizó por picos de humedad y bajas temperaturas, el segundo tuvo una manifestación más geomórfica, distinguiéndose por una rápida transformación del campo, donde los paisajes palustres fueron sucedidos por otros de laderas áridas y valles sedimentados y disecados. Leia Mais

Joãosinho da Goméia | Inês Gouveia, Andrea Mendes, Nielson Bezerra e Marlúcia Santos de Souza

Joãosinho da Goméia | Imagem: Brasil de Fato

O livro Joãosinho da Goméia é obra organizada sob o olhar de quatro pesquisadoras/es. Trata-se de uma coletânea voltada à memória, à palavra e à honra de um dos mais importantes nomes do Candomblé brasileiro: Joãosinho da Goméia. Babalorixá baiano do século XX, João Alves Torres Filho (seu nome de batismo) deixou um legado de conhecimentos afrodiaspóricos e lutas em prol do povo negro e para os saberes de uma religião que extrapola os limites impostos pelo pensamento opressor da colonialidade. Os quatro organizadores da obra – Inês Gouveia, Andrea Mendes, Nielson Bezerra e Marlúcia Santos de Souza –, especialistas nas áreas de Museologia, Patrimônio e História, se dedicam aos estudos sobre a África e suas influências no Brasil, observando como as implicações da africanidade são vistas, ressignificadas e vividas por nós brasileiros no cotidiano.

O livro é organizado em doze capítulos na forma de artigos escritos por pesquisadoras e pesquisadores que se debruçaram sobre a vida de Joãosinho da Goméia, observando a densa atmosfera cultural e religiosa negra que esta figura impôs à visibilidade do Candomblé no Brasil. Estes capítulos são divididos em duas partes. A primeira, intitulada “Memória e Representatividade”, abarca os seis primeiros capítulos e atrai o leitor para um plano imersivo na vida e na pessoa de Joãosinho da Goméia, evidenciando um homem negro envolvido com a causa cultural de seu povo e de seu tempo, conquistador dos espaços de luta e poder em prol de uma visão positiva de sua crença e suas práticas sociais e religiosas. Autoras e autores evidenciam um sacerdote que atuava nas múltiplas representatividades: homem negro, homoafetivo, artista e Babalorixá. É possível observar que qualquer tentativa de compreender Joãosinho da Goméia sem se atentar a estes marcadores será em vão, pois em todas as suas ações de vida enaltecia os valores e as lutas que a ideologia dominante cristã e heteronormativa ao seu redor repudiava, e por isso se tornara um ícone da luta e resistência subalterna de sua época. Leia Mais

O livro é organizado em doze capítulos na forma de artigos escritos por pesquisadoras e pesquisadores que se debruçaram sobre a vida de Joãosinho da Goméia, observando a densa atmosfera cultural e religiosa negra que esta figura impôs à visibilidade do Candomblé no Brasil. Estes capítulos são divididos em duas partes. A primeira, intitulada “Memória e Representatividade”, abarca os seis primeiros capítulos e atrai o leitor para um plano imersivo na vida e na pessoa de Joãosinho da Goméia, evidenciando um homem negro envolvido com a causa cultural de seu povo e de seu tempo, conquistador dos espaços de luta e poder em prol de uma visão positiva de sua crença e suas práticas sociais e religiosas. Autoras e autores evidenciam um sacerdote que atuava nas múltiplas representatividades: homem negro, homoafetivo, artista e Babalorixá. É possível observar que qualquer tentativa de compreender Joãosinho da Goméia sem se atentar a estes marcadores será em vão, pois em todas as suas ações de vida enaltecia os valores e as lutas que a ideologia dominante cristã e heteronormativa ao seu redor repudiava, e por isso se tornara um ícone da luta e resistência subalterna de sua época. Leia Mais

Em Busca da Liberdade: Memória do Movimento Feminino pela Anistia em Sergipe (1975-1979) | Maria Aline Matos de Oliveira

Maria Aline Matos de Oliveira com os seus pais | Foto: Davi Villa / Segrase

“… por cima do medo, a coragem”.

Zelita Correia (In: OLIVEIRA, 2021: p. 210).

A pesquisadora e professora Maria Aline Matos de Oliveira oferece, ao público leitor, com a transformação da dissertação de mestrado em História em livro, um dos capítulos mais importantes da resistência democrática contra o autoritarismo da ditadura empresarial-militar no Brasil (1964-1985), ao reconstruir o protagonismo das mulheres na organização a trajetória da luta pela anistia em Sergipe, que galvanizou amplos setores da sociedade civil.

Como produto do processo de consolidação do curso de pós-graduação em História, da Universidade Federal de Sergipe, sua pesquisa busca reconstruir, a partir da metodologia da história oral, histórias e versões de segmentos populacionais antes silenciados pela historiografia brasileira, como é caso da luta das mulheres na resistência às ditaduras no Cone Sul. Além das entrevistas realizadas, a pesquisadora utilizou fontes jornalísticas, relatos memorialistas e a documentação dos acervos do Memorial da Anistia, do Brasil Nunca Mais e da Comissão Estadual da Verdade “Paulo Barbosa de Araújo” (Sergipe). Leia Mais

Memória, patrimônio cultural e processos educativos: diálogos e reflexões históricas | SÆCULUM – Revista de História | 2022

Inteligência artificial será usada para descobrir sítios arqueológicos ocultos | Imagem: Canaltech

O patrimônio histórico-cultural caracteriza-se por suas múltiplas dimensões pedagógicas: educar pelo patrimônio, com o patrimônio, nas práticas educativas, na gestão formativa do uso público do patrimônio, nas concepções interdisciplinares e multidisciplinares, entre outras. Nesse sentido, esse dossiê dedica-se a organizar e aglutinar estudos e pesquisas sobre as interfaces entre história, patrimônio cultural e as práticas educativas na história ensinada.

São dimensões analíticas e metodológicas que apresentam o complexo enredo de narrar, lembrar, esquecer, difundir, preservar e questionar historicamente os percursos do patrimônio. Perpassam espaços educativos, caminham pelas praças, trilham ruas, adentram museus, sensibilizando-se pelas edificações de outrora, permitindo que as memórias e histórias, imiscuídas entre o material e a cultura intangível que também habita esses lugares, possam se tornar fontes históricas para/no Ensino de História. São reflexões críticas que têm diferentes basilares epistemológicos para dialogar sobre a natureza documental, imagética, oral, estética, formativa, educativa do patrimônio histórico-cultural que conforma relações de pertencimento entre os grupos e destes com as sociedades e as nações. Essa relação, sistêmica por essência, possibilita projetar meios/motivação/concepções para a educação para e com o patrimônio. Leia Mais

Historia/memoria y olvido del 12 de febrero de 1818. Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile | Lucrecia Enríquez

A propósito de su bicentenario, Historia, memoria y olvido del 12 de febrero de 1818. Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile es un libro que pretende visibilizar el 12 de febrero de 1818 como el punto de llegada de un proceso que es posible datar de 1808 con la acefalía monárquica, hecho que convirtió a los pueblos en protagonistas del nuevo escenario político. La declaración de la independencia, acompañada de un lenguaje ritual en cada ciudad y villa, selló la sustitución de soberanía monárquica en el pueblo soberano el 12 de febrero de 1818. A partir de la ceremonia llevada a cabo aquel día se declaró Chile como un Estado soberano y, a partir de este hecho, se enfrentó a los españoles con una nueva identidad política. La proclamación y jura común de los pueblos, ciudades y villas chilenas otorgaron significancia a esta fecha que, dado su olvido en la memoria nacional, es necesario volver a estudiarla. Aquel manto de olvido se encuentra en dos momentos clave que corresponden al siglo XIX durante la república conservadora y al siglo XX a partir de la tesis de Luis Valencia Avaria. Ambos hechos afectaron la memoria histórica nacional al no tener claridad hoy de lo que ocurrió ese día. Leia Mais

El Liceo. Relato/memoria/política | Sol Serrano Pérez

Los movimientos sociales en Chile de las últimas dos décadas, liderados por agrupaciones estudiantiles de educación secundaria, han reflejado lo más palpable de las crisis políticas y económicas vividas en el país. Así, múltiples trabajos sociológicos han tratado de dar respuesta a los problemas contemporáneos. Los trabajos más importantes han sido realizados precisamente por Sol Serrano, junto con Macarena Ponce de León y Francisca Rengifo, que con su Historia de la Educación en Chile de tres volúmenes, buscaron dar respuesta a las incógnitas o “lagunas” de un ámbito poco estudiado en la historia nacional. De esta manera, el ensayo El Liceo. Relato, memoria, política se desprende de la magna empresa de Serrano, Ponce de León y Rengifo, en donde invitan a reflexionar sobre aspectos presentes en el establecimiento educacional de la primera mitad del siglo XX. Antes que todo, cabe señalar un aspecto esencial de la configuración social del Liceo, para la primera mitad del siglo pasado, casi la totalidad de los matriculados fueron hombres provenientes de la incipiente clase media y, en consecuencia, gran parte de aquellos luego de su egreso tendrían una gran importancia en el escenario político chileno. Leia Mais

Memoria y disciplinas: aproximaciones a la historia de las ciencias | Rafael Guevara Fefer e Miguel García Murcia

Detalhe de capa de Memoria y disciplinas: aproximaciones a la historia de las ciencias (2021).

Los estudios en historia de la ciencia se encuentran cada vez más consolidados mundialmente, aunque son escasas las reflexiones en torno a los problemas insertos en el binomio ciencia-historia, tanto en las disciplinas que estudiamos como en las narrativas que construimos al abordar el análisis del devenir científico. Ello, a pesar de que las memorias e historias de las comunidades científicas se encuentran entrelazadas con la construcción de sus saberes, plasmadas tanto en los órganos de publicación como en los nombres de las calles y los monumentos que embellecen los edificios públicos, así como en las salas de los museos y los libros especializados de toda índole. Los seis capítulos que integran el libro Memoria y disciplinas: aproximaciones a la historia de las ciencias (Guevara Fefer, García Murcia, 2021) develan y analizan estos procesos de construcción, su expresión en piedra, exhibición o papel, y sus variopintos usos y destinatarios.

Son procesos de larga data, porque la historiografía de las ciencias surge entre los siglos XVIII y XIX, y acompaña los procesos de institucionalización de estos nuevos saberes en ambos lados del océano, expresando la axiología e identidad epistémica que construyen y sostienen los científicos para erigir disciplinas universales que, al mismo tiempo, se encuentran arraigadas en la localidad. Bajo estos planteamientos iniciales, los coordinadores de este libro, Rafael Guevara Fefer y Miguel García Murcia, plantean en el estudio introductorio los principales ejes de análisis que guían los trabajos expuestos en la obra colectiva para mostrar cómo los científicos mexicanos, al tiempo que construían sus disciplinas y espacios de saber especializado, imaginaron e impusieron “un pasado al servicio de sus agendas políticas y epistémicas” (p.12), en un proceso constante de reiteración que se alimentó del olvido y la memoria (la personal y la colectiva) y, con ello, construyeron un patrimonio e identidad colectivos que dio sentido a su práctica presente y futura. Porque el control sobre la memoria – proponen – es un acto político, una herramienta de poder y un instrumento de legitimización de las ciencias. Leia Mais

Entre vozes femininas: História Oral e memória no Amazonas contemporâneo | Patrícia Rodrigues da Silva

Entre vozes femininas | Detalhe de capa

Lançada em 2020, a obra Entre vozes femininas: História Oral e memória no Amazonas contemporâneo é organizada por Patrícia Rodrigues da Silva e faz parte da Coleção PPGH, que tem como objetivo divulgar pesquisas do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (PPGH-UFAM).

Precedido por outros três títulos também lançados em 2020 pela Editora CRV, este volume 4 é o primeiro a se debruçar especificamente sobre o contexto amazonense, o fazendo, sobretudo, por meio dos relatos e das escritas femininas – dos oito artigos que compõem o livro, seis deles são escritos por mulheres. Leia Mais

E foi a assim que eu e a escuridão ficamos amigas | Emicida

Emicida (Leandro Roque de Oliveira) | Imagem: Divulgação

E se um livro pudesse acalantar o coração de uma criança que tem medo do escuro? E se esse livro contasse uma história em formato de poema e não só convencesse os pequenos que o receio é comum e que até os adultos o sentem em certos momentos, mas também os encantasse com os versos rimados a cada virar de página? É dessa forma que Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, rapper, cantor, letrista, compositor e autor da obra “E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas” brinca com a imaginação e conta uma bela história em forma de poesia.

Emicida é muito assertivo com a escolha do tema do seu livro: o medo e este, relacionado ao escuro, é uma vivência muito comum na infância. Debater este assunto em um livro infantil em formato de poesia é uma sacada muito positiva do autor. Para deixar a história ainda mais convincente, o livro de Emicida conta com belíssimas ilustrações de Aldo Fabrini que fogem do comum e trazem traços bastante originais dando ainda mais vivacidade aos momentos que se intercalam entre o medo e a coragem. Leia Mais

Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre | Marie -Gaëlle Le Perff || Aspectos teóricos de la autobiografia | Edgar Velásquez Rivera

Marie-Gaëlle Le Perff e Edgar Velásquez Rivera | Imagens: Narrovita e Proclama

Dois manuais recentes sobre a elaboração de autobiografias foram lançados em línguas francesa e espanhola com abordagens e destinatários diferenciados. Não apresentam inovações na área, mas vale a pena submetê-los à crítica como indicador da bibliografia circulante para o interessado na temática. Eles são: Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre, de Marie-Gaëlle Le Perff, e Aspectos teóricos de la autobiografia, de Edgar Velásquez Rivera.

Écrire ses mémoires é um singelo manual introdutório às artes dos escritos de vida (biografias, autobiografias e memórias). Foi publicado em 2020 com a meta de auxiliar pessoas comuns a escreverem suas lembranças, por si mesmas, dando a conhecer questões e conceitos típicos da investigação do gênero e da publicação independente. Sua autora, Marie-Gaëlle Le Perff, é formada em Jornalismo (Paris 7) e Biologia (Poitiers) e se apresenta como redatora da revista Vie Chrétienne, biógrafa familiar e especialista na cobertura de assuntos da saúde. Leia Mais

Historia de la educación argentina reciente: memoria/ enseñanzas e investigaciones | S. Riveros

Historia de la educación argentina reciente: memoria, enseñanzas e investigaciones es el título que lleva el libro compilado por Sonia Elizabeth Riveros en el cual se reúnen textos que fueron parte de las III Jornadas de Historia de la Educación Argentina Reciente (HEAR), las que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis durante el mes de noviembre del año 2019. El evento fue organizado por el Proyecto de Investigación Hacer la Historia, construir la memoria. Su impacto en las Ciencias Humanas de la misma Facultad; el Programa de Historia y Memoria, y el Archivo Histórico y Documental de la UNSL, como así también por el Centro de Estudios e Investigación en Historia de la Educación Argentina Reciente (HEAR), que en ese momento tenía sede en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Leia Mais

Un otoño que perduró en la memoria. La pandemia de influenza de 1918 en la ciudad de Puebla | Miguel Ángel Cuenya Mateos, José Ramón Eguibar Cuenca

La pandemia de SARS-COV-2 de 2020 fue inesperada a nivel global, pues no se había visto una enfermedad de esta magnitud en más de una centuria, después de la llamada “gripe española” de 1918, pues si bien hubo otras pandemias en el siglo XX, ninguna de estas llegó a tener el impacto social, cultural y económico que tuvo esta última. Después del 2020, la pandemia de influenza H1N1 de 2009, quedó muy lejos de ser una preocupación como la que se vivió a partir de ese año. Amén de lo anterior, la comunidad científica de diversas áreas ha estudiado el comportamiento de las pandemias desde diversos enfoques. En el área de la investigación histórica la mayoría de estos trabajos se enfocaron en enfermedades epidémicas y pandémicas de los siglos XVI al XIX. Respecto a la pandemia de 1918, Leticia Gamboa Ojeda abordó su estudio para el caso de la ciudad de Puebla en 1991, estas indagatorias continuaron en los siguientes años de la mano de otros autores incluido Miguel Ángel Cuenya, pero a partir del contexto de la presente pandemia el propio Cuenya y Ramón Eguibar le han dado una nueva interpretación y enfoque, relacionando lo médico con lo histórico en el panorama de la primera mitad del siglo XX. Leia Mais

Jorge Edwards. Custodio de la memoria | María del Pilar Vila

“El libro gira en torno al valor que Edwards le da a la memoria” dice María del Pilar Vila y sintetiza para el lector el espíritu de este ensayo al que Roberto Hozven define en su presentación como “un buen texto crítico” que “se va solo en la lectura”. Leia Mais

Memoria y Olvido: usos públicos del pasado desde la Academia Colombiana de Historia (1930-1960) | Sandra Patricia Rodríguez Ávila

Repensar el pasado trae consigo cuestionarse el cómo y porqué de su implementación para determinados fines; en este caso, el libro de Sandra Rodríguez invita a adentrarse y reflexionar en torno a esas estrategias, esos usos públicos que puso en práctica la Academia Colombiana de Historia entre 1930 y 1960 para la construcción de la memoria oficial mediante el fomento de las festividades patrias, la enseñanza de la historia en los diversos planos de la escolaridad y la ordenación del patrimonio histórico y cultural de la nación. Lo que expone Rodríguez en su libro puede tomarse como un proceso que inició con mayor ahínco con la conmemoración del primer Centenario en 1910, donde se buscó exaltar los valores de los próceres de la Independencia, tales como su patriotismo capaz de llevarlos al sacrificio en el cadalso, su valentía y su audacia, bien fuese en el campo de batalla o en el ejercicio político o científico. Junto con esto se puso a España como la madre patria, a la Iglesia como agente principal de la civilización y a los valores hispanistas como aglutinadores de una nación fragmentada por razón de las guerras civiles del siglo XIX y la Guerra de los Mil Días1 .

El libro de Rodríguez, resultante de la investigación para su tesis doctoral del año 2013, se divide en 4 capítulos: en el primero, titulado “El culto y cultivo de la historia como uso público del pasado”, la autora se dispone a mostrar la conformación de la Academia a partir de historiadores aficionados integrantes de la élite política de la capital, considerados a sí mismos como los descendientes de los próceres de la Independencia nacional y portadores de la tradición y valores hispánicos, que se identificaban bajo el modelo intelectual y moral adoptado por las élites desde el periodo de la Regeneración2. Además, este apartado deja ver la publicación del Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia como su principal propuesta de difusión, junto con otros lanzamientos y propuestas editoriales, donde se destacan la Historia Extensa de Colombia y la producción de textos escolares para la enseñanza de la historia como Historia de Colombia para la enseñanza secundaria y el Compendio de la historia de Colombia para la enseñanza en las escuelas primarias de la República de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, a partir de los cuales se basaron la mayoría de libros de texto escolares hasta los años 50. Finalmente, el capítulo culmina destacando la creación y consolidación de los centros y academias de historia a nivel regional, impulsados por la Academia, permitiendo de esta manera una multiplicidad de “brazos” que articulaban la labor de la entidad en la capital al resto del país. Leia Mais

Literatura/História e Memória em Gabriel García Márquez | Michelle Márcia Cobra Torre

O Caribe Colombiano é um território mágico e singular, com múltiplas influências culturais e uma vasta produção artística. Na literatura, citando apenas alguns nomes, autores como Álvaro Cepeda Samudio, Roberto Burgos, Clinton Ramirez, Teobaldo Noriega expressam essa riqueza e diversidade. Nascido em Aracataca, pequeno povoado do Departamento de Magdalena, um ambiente rodeado por trens, telégrafos e fazendas bananeiras – sob a exploração da legendária United Fruit Company –, Gabriel García Márquez se tornou um escritor universal e consagrado, laureado com o prêmio Nobel de Literatura em 1982. Leia Mais

Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo

Em fevereiro de 2020, perto da capital dos Estados Unidos da América, visitando a plantation Mount Vernon – que pertenceu a George Washington -, a historiadora Ana Lucia Araujo encontrou à venda um ímã de geladeira que reproduzia uma dentadura do ex-presidente feita com dentes de escravizados. Fez disso um elemento da análise sobre como a plantation apresenta seu passado escravista; contrapôs o prosaico objeto ao fato de a propriedade realçar a face de “senhor benevolente” de George Washington ao mostrar como ele deixou manifesta no testamento a vontade de libertar seus escravos. O esdrúxulo da dentadura num íma de geladeira – que consiste em grave ofensa aos cativos e seus descendentes – e a libertação dos escravos em testamento poderiam render muita reflexão sobre as práticas escravistas; aqui, no entanto, são amostra das minúcias da análise de Ana Lucia Araujo no livro Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past, publicado meses depois de esta professora da Howard University ter se espantado com aquele artefato à venda.

É crescente a velocidade com que se sucedem episódios de conflito e de memorialização em torno da escravidão e do tráfico de africanos, mas Ana Lucia Araujo é ágil. A atualidade dos acontecimentos mobilizados no livro admira o leitor. A lojinha em Mount Vernon foi visitada em fevereiro de 2020, mas a autora examina muitos outros fatos recentes, como a discussão da troca de nome de um mercado construído no século XVIII em Boston (p.91-93) e as iniciativas oficiais de memorialização da escravidão na França (p.66). Leia Mais

September 11, 2001 as a Cultural Trauma | Christine Muller || How Nations Remember: a narrative approac | James V. Wertsch

Os livros September 11, 2001 as a Cultural Trauma (2017), de Christine Muller, e How Nations Remember: a narrative approach (2021), de James V. Wertsch, são obras desenvolvidas a partir duma sólida base interdisciplinar (com contribuições vindas da Psicologia, Sociologia, Antropologia, História, Ciência Política, entre outras) que abordam os temas da memória das nações e a importância de eventos traumáticos na respetiva memória. A presente resenha aos dois livros surge num momento oportuno da História Contemporânea, em que várias nações do mundo usam a memória para revisitar o seu passado, impulsionadas por derivas nacionalistas identitárias, por tentações revisionistas, ou por movimentos de contestação como o Black Lives Matter.

Passados vinte anos sobre o atentado terrorista do 11 de setembro, e depois de inúmeros artigos e livros sobre o trauma cultural associado à infame data, foi com muito interesse que analisei a obra de Christine Muller, que aborda o ataque terrorista como um case study de trauma cultural. O livro lançado em 2017 apresenta exemplos de produções culturais populares norte-americanas, em que a típica narrativa otimista e recompensadora do “sonho americano” é substituída por narrativas dominadas por crises existenciais, ambivalência moral e fins trágicos inevitáveis. Leia Mais

Historia, memoria y olvido del 12 de febrero de 1818. Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile

Reexaminar la historia de la Independencia implica un enorme desafío. La historiografía sobre este periodo ha quedado presa en tradiciones y convenciones impuestas por historiadores del siglo XIX; a ello se puede atribuir que por décadas este tema no despertó gran interés en generaciones posteriores. La emancipación americana fue revisitada con mayor atención en los años del centenario y sesquicentenario, aunque buena parte de los textos producidos en esas fechas poseían un tono conmemorativo y pocos de ellos aportaron nuevas interpretaciones, por lo que ayudaron a reforzar los hechos distintivos del periodo y a exaltar la heroicidad de sus protagonistas.

La historia de la Independencia ha tenido una utilización política al considerarse que dicho proceso demarca el nacimiento de las naciones americanas. Muestra de ello es que, desde mediados del siglo XIX, los textos escolares se usaron como instrumentos para conformar la identidad de los ciudadanos, al inculcar valores patrióticos emanados por los padres de la patria en sus actos políticos y bélicos. Dichas enseñanzas raras veces fueron objetadas. En ese tipo de lecciones podría rastrearse la apatía que muchos sienten por estudiar la historia, pues gracias a esa narrativa caló la idea errónea de que esta consiste en memorizar biografías y batallas. Leia Mais

Alegoria do património | Françoise Choay

As argumentações desenvolvidas por Françoise Choay em Alegoria do património se ancoram, reiteradamente, em demonstrações etimológicas cujo pressuposto fundamental é assinalar as transfigurações das relações estabelecidas entre os seres humanos e as suas edificações ocorridas nos últimos séculos no Ocidente e em países como o Japão e a China. Deste modo, à designação “patrimônio”, cujo abarcamento restringia-se originalmente às propriedades hereditárias, foram acrescentadas categorias mais abrangentes, tal como o complemento “histórico” (CHOAY, 2014, p. 11). Enquanto o monumento é uma obra espontânea, seja auxiliar da rememoração ou da magnificência das localidades, o monumento histórico é produto de uma distinção artificial (CHOAY, 2014, p. 17-25). A destruição de um monumento pode se dar por diversos fatores, humanos ou naturais, mas ao monumento histórico é pressuposta uma irrestrita proteção (CHOAY, 2014, p. 25-26).

O acondicionamento destas construções como projeto nacional provém de um lugar específico e de um tempo também específico: o Ocidente oitocentista (CHOAY, 2014, p. 25-26). Pontualmente, o delineamento de um tal empreendimento é evidente em França ainda no século XVIII, marcado pela circunstância revolucionária, mesmo que propalado somente no XIX (CHOAY, 2014, p. 26-27). Por detrás destas constatações está a introdução do monumento histórico ao repertório linguístico francês, cuja autoria poderia ser atribuída precipitadamente a Guizot, porém trata-se de uma realização de Millin (CHOAY, 2014, p. 26-27). Neste sentido, é notória a relevância das ações de Françoise Choay pertinentes ao exame pormenorizado do referido léxico, visto que conduzem a oportunas reflexões acerca do delineamento da conservação patrimonial e de seus princípios. Leia Mais

Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória | Enzo Traverso

Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.

Uma contrapartida dessa odisseia de vitórias repousa justamente no outro lado da moeda: o prisma das derrotas e seus efeitos políticos e epistemológicos na história do socialismo e do marxismo. Eis aqui a proposta da coletânea de ensaios Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória, de Enzo Traverso (2018), originalmente publicado em francês, em 2016, com edições em inglês, alemão, espanhol e, finalmente, uma cuidadosa edição em português, organizada pela editora ítalo-brasileira Âyiné. Embora seja seu primeiro livro traduzido no Brasil, o autor construiu uma sólida agenda de pesquisa nas últimas três décadas e é considerado um dos maiores especialistas em história política e intelectual contemporânea. Leia Mais

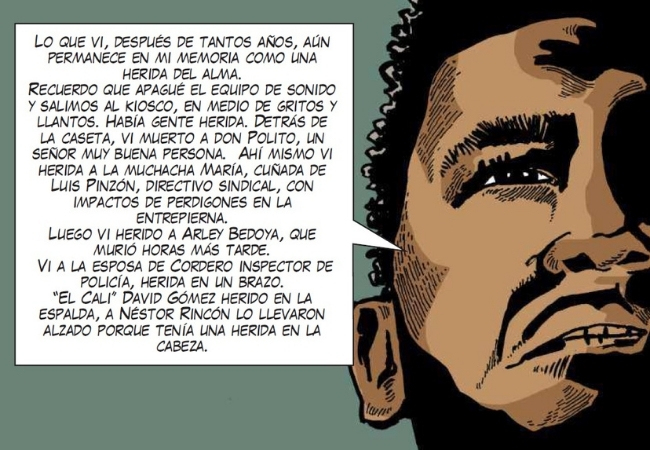

Y a la vida por fin daremos todo… Memorias de las y los trabajadores y extrabajadores de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar, 1959-2018 | Centro Nacional de Memoria Histórica

SMNH. Y a la vida por fin daremos todo… | Detalhe |

Este libro es una reconstruccion colectiva de la memoria de las y los trabajadores y extrabajadores de la palma en el departamento del Cesar (Colombia) entre 1950 y 2018, donde hubo al menos 249 victimas que tuvieron relacion directa con la organizacion sindical. Las organizaciones que participan del informe son la Fundacion de Apoyo y Consolidacion Social para los desplazados por la Violencia en Colombia —fundesvic—, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales —sintraproaceites— y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria —sintrainagro—.

Este libro es una reconstruccion colectiva de la memoria de las y los trabajadores y extrabajadores de la palma en el departamento del Cesar (Colombia) entre 1950 y 2018, donde hubo al menos 249 victimas que tuvieron relacion directa con la organizacion sindical. Las organizaciones que participan del informe son la Fundacion de Apoyo y Consolidacion Social para los desplazados por la Violencia en Colombia —fundesvic—, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites y Vegetales —sintraproaceites— y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria —sintrainagro—.

Este ejercicio de memoria se llevo a cabo entre el 2017 y el 2018 y abarca seis decadas. Tuvo como trasfondo un conjunto de informacion proveniente de distintas tecnicas y fuentes: entrevistas, documentos personales de los afiliados a los sindicatos, talleres de memoria, prensa escrita, archivos institucionales, material secundario. Aunque es el primero que, desde el Centro Nacional de Memoria Historica (cnmh), tiene como eje central al sector palmero, la violencia antisindical ha sido abordada, a nivel de registro e investigacion, tanto por organizaciones no gubernamentales, como por entidades sindicales y academicos, desde hace ya al menos tres decadas en el pais.[1] Si bien el informe fue publicado por el cnmh en 2018, su lanzamiento publico no estuvo exento de polemica con la actual direccion del cnmh, en cabeza del historiador Ruben Dario Acevedo Carmona, teniendo lugar finalmente en la Universidad de los Andes, el 29 de mayo de 2019. En su momento, el portal La Silla Academica titulo el episodio como “la lucha de poder detras de la memoria”.[2] El capitulo introductorio del informe lleva por nombre “Siembra y ampliacion del cultivo de palma, conflictos laborales e inicios de la organizacion sindical”. Alli se describen los antecedentes de la llegada de la palma y el proceso social y politico de formacion de la organizacion sindical. El capitulo narra que antes de la llegada de la palma, en el Copey (norte del Cesar), habia cultivos de algodon, arroz, tabaco y sorgo, donde empresas como El Labrador s.a. y empresarios que vinieron de menos a mas en la region —tal es el caso de Alfonso Lozano Pinzon o Misael Carreno— jugaban un papel importante. A partir de relatos de exfuncionarios de una de las empresas formada en 1971, Palmeras de la Costa s.a., y de extrabajadores de Indupalma, se reconoce que el cultivo de palma comienza a entrar en San Alberto (sur del Cesar) entre 1958 y 1961 a traves de Agraria La Palma o Indupalma, y que su llegada, ademas de traer consigo “gentes de todas las regiones, facilita las primeras formas de organizacion de los trabajadores […] y la creacion del primer sindicato de Indupalma en 1963” (p. 39). Estos relatos dan cuenta del rol de los sindicatos en las huelgas de 1971 y 1977 y las distintas “acciones de presion” a Indupalma. Ademas, describen la institucionalidad comunitaria local impulsada por el activismo sindical, especialmente en San Alberto, a traves de la creacion de juntas comunales, comites de mujeres, comite de presos politicos, fondo de solidaridad, comite deportivo y creacion de barrios obreros como El Primero de Mayo (pp. 80-84). Leia Mais

El Liceo. Relato, memoria, política | Sol Serrano

En su obra “El liceo. Relato, memoria, política” Sol Serrano elabora un ensayo en el que aborda el tema del liceo chileno entre los años 1930 y 1960, desde la perspectiva de su carácter público y de la conciencia histórica que formó en toda una generación de alumnos que se sintieron protagonistas de la historia de Chile. A partir de la voz de liceos concretos y los actores que lo compusieron, la autora desarrolla el aura con que se ha rodeado su historia. La obra dialoga con los mitos de una época dorada de la educación chilena en el siglo XX: por una parte, rechaza la idea de que el liceo fue un espacio de construcción de igualdad social y, por otra, valida con firmes sustentos históricos que el liceo fue un eje fundamental en la construcción de la nación durante las décadas de 1930- 1960.

La obra se estructura de manera sencilla, con una introducción en la que se recogen los temas y objetivos principales a tratar y dos capítulos en los que se desarrollan los conceptos de relato, memoria e identidad de uno de los actores más relevantes de la historia de la educación chilena. Para la autora, además de centros educacionales, los liceos en Chile constituyeron un espacio sociabilidad; de tradición y a la vez de transformación, donde se gestó un proyecto de sociedad y se construyó la conciencia histórica de la nación. Leia Mais

Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo

Na última década, a abordagem da historiadora Ana Lucia Araujo sobre a escravidão atlântica e seu legado de memória no mundo contemporâneo consolidou-se como uma das mais originais e abrangentes. Slavery in the Age of Memory, seu mais recente livro, vem na esteira dessa trajetória, original em sua ênfase no problema das representações do passado escravista ao longo do tempo e especialmente abrangente na perspectiva transnacional e comparativa. Como todo bom livro, pode ser lido sem qualquer informação prévia, mas conhecer a trajetória e a produção anterior da autora permite ao leitor um diálogo mais rico e denso com os novos aportes trazidos por esta obra. Leia Mais

Lutas pela memória em África | Cláudio Alves Furtado, Lívio Sansone

Durante o ano de 2015, eclodiu na Cidade do Cabo, na África do Sul, uma onda de protestos estudantis que procurou denunciar os resquícios de colonialismo que percorriam o currículo da Universidade da Cidade do Cabo e, o que ganhou mais visibilidade, atacou diretamente a estátua de Cecil Rhodes situada nas dependências da instituição.1 O personagem, que esteve inegavelmente envolvido na colonização de diversas regiões da África e foi autor de várias declarações acerca do direito inglês ao governo e exploração de povos e territórios africanos, era representado nesse monumento de maneira imponente. A estátua lá estava porque Rhodes fora um dos financiadores da universidade, em tempos outros, com uma fortuna, muitos disseram, obtida graças à espoliação colonial. Leia Mais

Cuerpos de la memoria. Sobre los monumentos a Schneider y Allende | Luis Montes

El presente libro, surgido del trabajo del Núcleo de Investigación Escultura y Contemporaneidad de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, aborda problemas que trascienden los procesos de gestación y construcción de los monumentos a Schneider y Allende, de hecho -me parece- esos procesos, y sus problemas asociados, se pueden despejar, con una aceptable claridad, con el método historiográfico convencional: buscando documentos y testimonios, reconstruyendo discusiones, tenciones, lucha de intereses y, en fin, restituyendo hasta donde nos sea posible el sentido del pasado. En efecto, el problema más vasto que cruza este libro es el de la distancia que media entre esos dos momentos -que son en verdad dos mundos distintos- en que fueron erigidos uno y otro monumento. Es como si cada uno de ellos fuera una hebra, aparentemente la menos importante, de la que tirando emergen dimensiones completas de dos visiones de mundo casi inconmensurables: el Chile de la Unidad Popular y el país neoliberal de la transición, que en este libro quedan caracterizados como un mundo de significación histórica y política, el primero, y de despolitización, espectáculo y temporalidad dislocada, el segundo. Tanto en el texto de Luis Montes, como en el de Verónica Figueroa, se abordan preferentemente los procesos de construcción de los dos monumentos, no obstante sus hallazgos y observaciones no se quedan aquí y dan paso a la interpretación. A partir del estudio del contexto político, de los documentos que sirvieron como bases de los concursos y de las discusiones asociadas, quedan claras y fundadas las distancias entre uno y otro caso, pero acá la interpretación se basa en los monumentos mismos, que es lo que hace interesante al libro completo, sobre todo para quienes no provenimos del campo de las artes visuales sino de la historiografía en su versión más clásica. Un aspecto altamente interpretable, y desarrollado aquí, es el del carácter abstracto del monumento al General Schneider frente al carácter figurativo del monumento a Salvador Allende, lo que lejos de ser anecdótico, o fruto de cierto azar, a partir de los antecedentes recopilados se puede concluir que fue un interés perseguido y reafirmado en múltiples ocasiones por los agentes que los promovieron. ¿Qué puede dar a pensar esto? Puede que no esté así formulado en los planteamientos del libro, pero llevado a los códigos de la teoría historiográfica contemporánea se podría decir que mientras el monumento a Schneider pertenece a un régimen de historicidad futurista, el de Allende está anclado a uno presentista. El primero fue concebido como pura proyección hacia un tiempo “otro”, y de aquí su carácter abstracto (“el monumento a Schneider dirige un mensaje hacia el futuro” señala Sergio Rojas en su capítulo) (p.33), mientras que el segundo se encuentra cerrado en su literalidad, es decir, en sus limitadas posibilidades de interpretación, más aún en el normado espacio en donde se encuentra emplazado (la Plaza de la Constitución). Al monumento a Allende la gente suele dejarle flores como se hace con las tumbas. Por su parte los capítulos a cargo de Sergio Rojas, Mauricio Bravo y Claudia Páez indagan preferentemente en esos problemas más vastos indicado al inicio, el de la distancia que media entre esos dos momentos para preguntarse por ese “ahora” en que todos habitamos. En el texto de Sergio Rojas la cuestión da cuerpo a una hipótesis: “Mi hipótesis en este escrito es que en esta diferencia temporal encontramos una clave para reflexionar el sentido de aquello que, desde el presente, se denomina la historia contemporánea de Chile”. (p. 26), en efecto, sostiene, en el tiempo que media entre los dos monumentos “el sentido de qué sea un monumento cambió” (p. 26), el de antes era el tiempo de la historia, el de hoy no puede siquiera ser designado como tiempo, se podría decir que es más bien un estado: “aparentemente al individualismo neoliberal, combinando escepticismo y emprendimiento, le resultaría del todo ajena la idea de un juicio de la historia y hasta de pasado histórico”, sostiene (p. 27). En este sentido creo que resulta interesante intercalar dos citas que pueden explicitar mejor esa distancia entre los sentidos (moderno y posmoderno) de los que es un monumento y el patrimonio en general. Heródoto describe, en el Libro I, de este modo el motivo por el cual erigir un monumento, cuando describe el diálogo entre Solón y Creso. Ante la pregunta de este último acerca de quién es el hombre más feliz, Solón responde: “… fue Telo. Telo tuvo, en una polís próspera, hijos que eran hermosos y buenos, y llegó a ver que a todos les nacían hijos y que en su totalidad llegaban a mayores; además, después de haber gozado, en la medida de nuestras posibilidades, de una vida afortunada, tuvo para ella el fin más brillante. En efecto, prestó su concurso en una batalla librada en Eleusis entre los atenienses y sus vecinos, puso en fuga a sus enemigos y murió gloriosamente; los atenienses, por su parte, le dieron pública sepultura en el lugar en que había caído, le tributaron grandes honores y levantaron un monumento”.1 Esa función clásica del monumento descrita en Heródoto, como se sabe, fue recuperada por los modernos: es el monumento “en” la historia, es decir en donde la memoria se presenta como garantía de un futuro, mas bien del sentido deseado, el modo de asegurar que en el futuro se guardarán los altos valores del presente. Pero el destino de los monumentos hoy sería otro. De hecho, hoy se extinguen los monumentos para dar paso al patrimonio: “El mapa del turismo mundial hace malabarismos tanto con el tiempo como con el espacio, y de Luxor a Palenque, de Angkor a Tikal, o de la Acrópolis a la Isla de Pascua, la idea de un patrimonio cultural de la humanidad va tomando cuerpo, pese a que este patrimonio, al relativizar el tiempo y el espacio, se presente antes que nada como un objeto de vista intelectual”.2 Por su parte lo descrito por Augé es el destino de los monumentos sin la historia. Pero ¿dónde están estos hoy entonces? En la globalización. Se podría formular del siguiente modo: la historia tiene monumentos, la globalización patrimonio (pasado mercancía), y los monumentos duran hoy en la medida que puedan devenir patrimonio, que es la forma que adquiere el pasado en un régimen de historicidad presentista. Pero ¿Cómo es posible que en un mismo país se constituyan momentos tan distintos sin una distancia cronológica tan significativa? La respuesta parece automática: porque hubo un Golpe de Estado, porque el terrorismo de Estado funcionó como una aplanadora social para instalar el neoliberalismo. El asunto, a nuestro juicio, es que -como todo automatismo- estas verdades ya no dejan lugar al pensamiento, se asumen como un dato cerrado para seguir sacando cuentas. Otro tanto lo hace el cierre identitario de quienes, de buena fe incluso, quieren seguir siendo de izquierda, es decir, la negativa a admitir elementos de novedad en el análisis por el riesgo de dejar de ser quien se es orgullosamente, a salvo del extravío y, por sobre todo, “con esperanza” (o utopía), elemento sin el que no sabemos soportar el dolor (Nietzsche). De hecho esa esperanza necesita también de la fe de que no todo se perdió, requiere de la evidencia de una cierta dosis de continuidad para que algo de lo bueno del pasado retorne: el pueblo por ejemplo. Es cierto, como sostiene LaCapra que “sin memoria no hay inteligibilidad”, pero acá no se trataría de memoria, sino de un aferrarse a lo conocido del pasado por miedo a que lo inédito haga estallar el sentido, incluida nuestra identidad. Este libro, gestado mucho antes de la reciente destrucción (global) de monumentos, ayuda a salir de los juicios fáciles y autoevidentes, de esa ya tan difundida lectura que hace de la iconoclasia el síntoma que confirma que vivimos una verdadera revolución, que de esa forma nos deshacemos del pasado para abrir el futuro. Pero no. Porque la sociedad del espectáculo se ha deshecho ya del pasado, y de la historia, volviéndolos mercancía. No, porque el sentido de los monumentos ya no es el sentido que tenían en el pasado, extraído de la historia o de una memoria pública, leído en los códigos de la actualidad aquel monumento abstracto (Schneider) agota su sentido en la ideología neoliberal y el figurativo (Allende) en lo meramente literal. Mauricio Bravo, sobre el monumento a Schneider, sostiene: “Este monumento tiende a perder su significación original de lealtad y rectitud moral para reflejar, en su carácter ascendente, vertical, el deseo neoliberal de un crecimiento económico sin fin. Paradójicamente, esta lectura es reforzada por el carácter no figurativo de una escultura que anteayer recurrió a la abstracción para enaltecer, más que a la persona en sí, la trascendencia valórica de su gesto”. (p. 54) Mientras tanto el monumento a Allende, de clara voluntad figurativa, es lo que parece ser y nada más: un presidente del pasado, que pertenece al pasado, pues incluso el futuro que anunciaba ya ha sido archivado. Con suerte “inspira” o alimenta la melancolía, esa “felicidad de estar triste”. Leia Mais

Literatura e interartes, desdobramentos estéticos e culturais: entrelaçamentos e reverberações da memória, da história, da sociedade e as identidades | Literatura, História e Memória | 2020

As poéticas interartes oferecem profícuo terreno para evidenciar o encontro entre as diversas linguagens e expressões a partir de uma abordagem atenta aos diálogos até mesmo por meio dos possíveis conflitos oriundos dos entrelaçamentos que perpassam as fronteiras entre as expressões artísticas. Ainda assim, essas aproximações atrelam-se a questões universais que elevam a arte a potencialidades que se referem ao seu caráter, tanto criador quanto resistente às forças que se levantam contra os discursos conciliadores diante dos encontros paradoxais da própria existência.

Foram muitos os teóricos que se debruçaram sobre o dialogismo entre as manifestações artísticas que parecem sempre dispostas a propor métodos de ultrapassar as próprias fronteiras de expressão. Para citar alguns casos emblemáticos, podem ser retomadas, por exemplo, as contribuições de Paulo Emilio Salles Gomes. Entre suas incursões pelas veredas cinematográficas, sempre em consonância com a Literatura, erigiram-se muitas pontes a conduzir e corporificar caminhos de análise e leitura. Em Decio de Almeida Prado e Anatol Roselfeld, no Teatro, é possível perceber os olhares atentos para a formação de uma crítica realizada no país em diálogo com tendências originais de diversas culturas. Já Antonio Candido traz à tona as relações entre a Literatura, a História e a Sociologia, elevando os gêneros literários a suas possibilidades comparativas às demais expressões artísticas como manifestações da sociedade na dialética que permeia o local e o universal. Leia Mais

Memória ferroviária e cultura do trabalho: Balanços teóricos e metodológicos de registros de bens ferroviários numa perspectiva multidisciplinar | Eduardo Romero Oliveira

A obra aqui analisada é fruto de um trabalho coletivo na qual encontramos uma pluralidade de temas, profissionais, enquadramentos metodológicos e pesquisas concluídas e em curso. Seu organizador é Doutor em Filosofia pela USP (2003). Atualmente é Professor Assistente da Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, onde nos últimos anos tem se dedicado ao estudo do patrimônio, da história e da cultura dos transportes, especialmente do ferroviário. Vale ressaltar de antemão que esse é um livro multidisciplinar, especialmente pelas filiações de seus colaboradores; bem como um trabalho genuinamente interdisciplinar pelos diversos enquadramentos adotados ao longo de suas exposições.

Como salientado pelo Dr. José Manuel Lopes Cordeiro, autor do prefácio, esse empreendimento é o resultado da segunda edição do projeto PMF (Projeto Memória Ferroviária) cuja primeira obra foi publicada em 2017 (Balanço 2012-2015). O novo livro reúne resultados referentes ao triênio 2017-2019, beneficiado pelo apoio da FAPESP, CAPES e CNPq. Ainda de acordo com o investigador “[…] estamos perante um livro que amplia substancialmente a produção científica e, consequentemente, o conhecimento sobre os sistemas de transporte ferroviário do Estado de São Paulo, nas suas múltiplas vertentes” (Oliveira 2019, 19). Na apresentação, intitulada Memória Ferroviária: Esforço de revisão crítica da memória histórica sobre ferrovia e seu valor patrimonial, o organizador da obra reafirma a importância do empreendimento e atesta a longevidade desse projeto iniciado oficialmente em 2009, mas que remonta suas primeiras atividades ao ano de 2007. Leia Mais

Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982) | Juan Pablo Aranguren Romero

La tortura pretende desdibujar al sujeto, anhela escindirle de su cuerpo y reducirle a un objeto de represión que muestre su implacabilidad. Sin embargo, aun en condiciones de sufrimiento, el lazo social que conforma su identidad corporal, muchas veces, le permite resistir e incluso vencer. Este es el principal postulado que expone el psicólogo e historiador Juan Pablo Aranguren en Cuerpos al límite, un libro sobre la disposición de los cuerpos ante las prácticas de tortura en Colombia a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Para su estudio el autor utiliza diversas fuentes entre las cuales incluye leyes, decretos, periódicos, revistas militares, manuales de contrainsurgencia, informes de Amnistía Internacional y entrevistas con personas que fueron torturadas. La publicación no se concentra únicamente en el cuerpo torturado y doliente, pues Aranguren profundiza en la experiencia corporal y subjetiva. Por tanto, analiza de forma paralela el cuerpo social y político, el cuerpo militante y el cuerpo militar. Así, Cuerpos al límite muestra cómo el gobierno de la época concibió a la sociedad a partir de una lógica inmunológica que pretendía defender al país del virus del comunismo, lo cual provocó la criminalización de la protesta, la represión de los movimientos sociales y la militarización de la vida cotidiana.

Aranguren se plantea tres objetivos principales por desarrollar en su trabajo. El primero, y más evidente, es indagar por la relación entre cuerpo, subjetividad y memoria, estableciendo una conexión entre estos conceptos. El segundo, es analizar la constitución del marco en el que se inscribió la práctica de la tortura, estudiando cómo se conformó un aparato que propendía por la escisión entre cuerpo y sujeto. El tercero, y quizá el más importante, es rescatar al sujeto, pues para el autor la separación entre análisis de tipo macro y micro, en los estudios sobre violencia política, ha llevado a que este sea desdibujado y borrado de las investigaciones. De esta forma, el autor, siguiendo la línea investigativa propuesta por Michel de Certeau en La invención de cotidiano1, considera que no solo basta con analizar el marco o el aparato en el que se inscribe el sujeto, sino que también es necesario rescatar sus prácticas cotidianas, pues la estructura no siempre ha sido exitosa; es decir, los sujetos han escapado a los marcos en que estaban inscritos a partir de formas particulares de actuar. Por ende, los “modos de hacer” presentados por Aranguren en Cuerpos al límite, bien sea desde la resistencia o desde la duda y el desamparo, son la evidencia de “un sujeto que no se narra aquí como cuerpo sufriente ni se reduce a los actos infligidos contra su ser”2. En ese sentido, el autor analiza la constitución de un sujeto que se enuncia más allá de la lógica determinada por la maquinaria y emprende un recorrido por los cuerpos en el que pretende revelar la forma en que la tortura se inscribió en ellos. Leia Mais

Teatro y Memoria en Concepción: Prácticas Teatrales en Dictadura. Concepción | Marcia M. Carvajal, Nora F. Rivas e Pamela V. Neira

El libro Teatro y Memoria en Concepción: Prácticas Teatrales en Dictadura, escrito por las investigadoras Marcia Martínez Carvajal, Nora Fuentealba Rivas y Pamela Vergara Neira, fue publicado en octubre de 2019. Escribo esta reseña a partir de la presentación que hice en Valparaíso el 26 noviembre de 2019, a un mes y una semana de comenzado el levantamiento popular en Chile. Recordar ahora estas fechas alberga un sentido particular, pues conlleva el peso de aquel presente y la certeza de que a futuro se observará este periodo histórico en busca de la memoria de un país. Ese día la conversación sobre el libro nos remitió una y otra vez a reconocer el pasado en aquel presente. La realidad olía a lacrimógena y nos golpeaba la cara, la salida de la presentación debió ser por la puerta trasera del edificio que nos reunía, en carreras y postas de agua con bicarbonato.

En la introducción del libro las autoras plantean que el devenir de su trabajo fue “una metodología de la incertidumbre, que nos invitó a transitar por el rigor de lo académico, lo subjetivo de las experiencias y nuestras propias dudas, reflexiones, cambios de ruta y nuevos convencimientos” (10), creo que aquella incertidumbre se expandió más allá del proceso de investigación y escritura, pues dado el contexto, también estuvo en los envíos de copias, en las presentaciones, e imagino que seguirá presente en las preguntas que surjan de la lectura de esta obra. Leia Mais

Resignificando la historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. AJUTP: Memorias que no se jubilan | Ramírez Correa, Jhon Jaime, Anderson Paul Gil Pérez, Natalia Agudelo Castañeda

Parece pretencioso el título que los autores Correa, Gil y Agudelo han definido para la publicación de su trabajo, que es producto de un proceso de investigación de largo aliento con la Asociación de Jubilados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Al propósito de resignificar la historia de la institución, en efecto, subyacen varios intereses de gran calado, entre los que se encuentran la superación de la fundación como matriz explicativa del desarrollo de la Universidad, el carácter teleológico que acompaña las revisiones documentales realizadas en función de las proyecciones estratégicas y la reivindicación de un grupo —los jubilados— que reclama participación en la conducción de la alma mater. Leia Mais

As últimas testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial | Svetlana Aleksiévitch

Introdução

A obra intitulada “As Últimas Testemunhas: crianças na Segunda Guerra Mundial” trata-se de um livro traduzido do russo em sua 1° edição no ano de 2018, pela editora Schwarcz S.A, São Paulo e publicado pela Companhia das Letras. A autora, Svetla Aleksivitch, jornalista, nasceu em 1948, na Ucrânia, dedicando a sua vida literária/profissional de forma única à observação, escuta e transcrição de relatos a respeito de momentos factuais da história. Momentos dos quais teve forte vínculo afetivo: após a desmobilização de seu pai do exército, a família retornou à sua cidade natal, na Bielorrússia. Aleksievich, estudou na Universidade de Minsk, entre 1967 e 1972. Por causa de sua crítica ao regime, viveu periodicamente no exterior. Em 2015, recebeu o prêmio Nobel de literatura, mesmo escrevendo originalmente em língua russa. Desde então, algumas de suas obras emblemáticas: “Vozes de Tchernóbil (2016)”, “A Guerra Não Tem Rosto de Mulher (2016)”, “Fim do Homem Soviético (2016)” e o mais atual “Meninos de Zinco (2020)” passaram a ser traduzidas para diversas línguas, dentre elas o português (THE NOBEL PRIZE, 2015).

A obra em questão é o resultado de um trabalho com cerca de cem entrevistas realizadas entre os anos de 1978 e 2004. O que esses adultos tinham em comum? Sobreviventes, com memórias do horror da Segunda Guerra Mundial, afinal, eram “apenas crianças”. Particularmente, crianças são afetadas de maneiras diferentes na Guerra. Fisicamente: quando há falta de comida ou água. Psicologicamente: quando expostas a grandes cenas de horror da guerra, como bombardeios, brigas e deixar suas próprias casas. Emocionalmente: quando pode estar diretamente na guerra, como membro servindo, ou tendo outra ocupação nas forças (MOCHMANN, 2008). Leia Mais

A construção da memória da Revolução Cubana: a legitimação do poder nas tribunas políticas e nos tribunais revolucionários | Giliard da Silva Prado

“Vá pra Cuba! Vá estudar História!”, assim que o Prof. Dr. Jaime de Almeida inicia seu Prefácio para a obra do historiador Giliard da Silva Prado, A construção da memória da Revolução Cubana: a legitimação do poder nas tribunas políticas e nos tribunais revolucionários. Tal comentário e o tema do trabalho de Prado são profundamente atuais no contexto político em que vivemos. Numa intensa e fixa polarização da esquerda e da direita políticas os brasileiros estão cada vez mais sujeitos a optarem por um desses parâmetros. Uma das funções da historiografia, nesse debate, é apresentar que necessitamos avaliar cuidadosamente os elementos históricos que estão a nossa frente, construindo nosso pensamento crítico. A Revolução Cubana é um caso emblemático nesse debate, primeiro por conta do que sugere o comentário de Almeida no início, muito utilizado pelos que se reconhecem à direita ao clamarem o imperativo a qualquer indivíduo identificado como de “esquerda”. Segundo, pelo fato de que alguns historiadores julgarem que não podemos olhar criticamente os feitos da Revolução e do regime socialista que se implementou posteriormente a 1961, defendendo a ferro e fogo o governo e fazendo vista grossa para seus erros e tensões. Leia Mais

Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (HU)

ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 376 p. Resenha de: CODARIN, Higor. “Resistencialismo” e resistência: as tensões entre história e memória. História Unisinos 24(2):334-337, Maio/Agosto 2020.