Posts com a Tag ‘Ler História (LH)’

Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano | Tomás A. Mantecón Movellán, Marina Torres Arce e Susana Truchuelo García

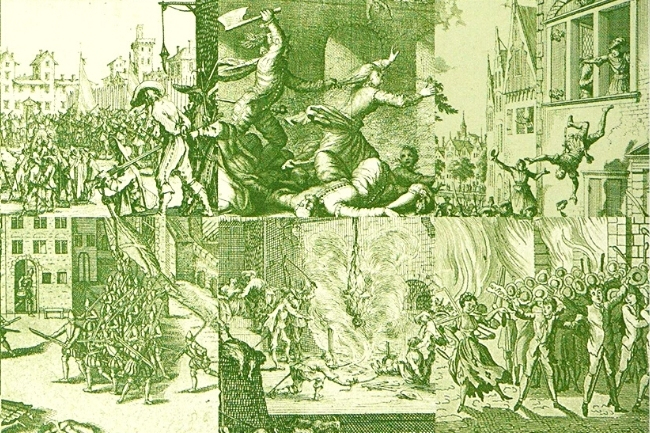

Detalhe de capa de Dimensiones del conflicto: resistencia, violencia y policía en el mundo urbano

1Hace ya unas décadas la renovación de la historia del conflicto urbano fue contemporánea a la de la integración de personas y grupos, a la del desarrollo de mecanismos disciplinarios o la de la reacción de las sociedades y de quienes integraban las instituciones contra las fuerzas políticas dominantes. La perspectiva desde la que se podían enfocar en el final del siglo XX estos procesos era diversa y también lo fueron sus raíces historiográficas e intelectuales (más allá de la cita, más o menos rutinaria y cansina, a Foucault o Bourdieu), pero lo cierto es que sí había un intento de ligar dichas dinámicas a una comprensión global de un mundo social y político moderno que se empezaba a percibir como menos mecánico de lo que se había pensado. Un celebrado texto de 2006 de Xavier Gil Pujol1 mostraba cómo precisamente el estudio de la indisciplina había abandonado el recurso de ser la panacea para identificar movimientos sociales y se había convertido en un eficaz instrumento para evaluar dinámicas sociopolíticas muy complejas en la que los actores se adaptaban y negociaban su posición recurriendo en parte, pero sólo en parte, a una violencia explícita que en general se combinaba con otras formas de una negociación que no tenía que conllevar un consenso estable, ni fundarse en una simetría entre las partes; pero que, no por esos límites, dejaba de aunar voluntades y de generar o regenerar las bases sociales sobre las que se asentaba la dominación. Así pues, si el conflicto era muchas cosas, tiene múltiples representaciones y era apropiado por vías diversas, era bueno ubicarlo en la etiología misma de la práctica social y política, pero hacerlo de forma no unitaria, sino plural, lo que llamaba a la necesidad de diversificar las aproximaciones y comprender mejor sus ámbitos, sus implicaciones culturales y a sus protagonistas. Y este libro responde a todo ello. Leia Mais

Political Thought in Portugal and Its Empire/ c. 1500-1800 | Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro

Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro | Imagens: Goodreads Goodreads

1A publicação deste livro é, sem dúvida, um acontecimento editorial que merece ser assinalado. Trata-se de uma seleção criteriosa de textos fundadores do pensamento político em Portugal na era moderna (c. 1500-1800), precedida de uma cuidada e esclarecedora introdução de enquadramento interpretativo que também serve para justificar a razão e a oportunidade da sua tradução e publicação em língua inglesa. A introdução e organização editorial do livro são de autoria de Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro que, deste modo, acrescentam às suas importantes contribuições de análise histórica do período em apreço um relevante serviço de divulgação de fontes primárias que apenas têm estado acessíveis, na sua quase generalidade, a leitores de língua portuguesa. A tradução e edição crítica de tais textos fundadores possibilita, a um público internacional alargado, o conhecimento de alguns dos principais protagonistas do debate político em Portugal nos séculos XVI a XVIII, da sua articulação ou diálogo (implícito ou explícito) com autores de referência no quadro europeu e da especificidade dos problemas de ordem institucional, social e política que emergem no contexto da monarquia portuguesa e do seu espaço imperial.

Leia Mais

El vuelo corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna | Ofelia Rey Castelão

Ofelia Rey Castelão | Imagem: Unidade de Mulher e Ciencia – Xunta de Galicia

2Firstly, this study examines the relation of women with mobility as well as migration and work, beyond the classical approaches to the study of the topic that either portray women solely as dependent migrants in the context of family mobility and migration, or as victims of male migration and seasonal mobility. Rey Castelao does that in two different ways. On the one hand, the author looks at women as active historical agents in these processes of displacement, namely as migrant workers engaging in short- and long-distance migration with either a seasonal, temporary or permanent character. On the other hand, Rey Castelao reconstructs the trajectories and experiences of women as historical actors that not merely endured the consequences of male migration and temporary mobility but that had agency and actively looked for solutions and tried to take advantage of the new circumstances in which they found themselves in. Leia Mais

The First World Empire: Portugal/ War and Military Revolution | Heler Carvalhal, André Murteira e Roger Lee de Jesus

Croquis do sítio e ordem de batalha de Alcântara diante de Lisboa, por mar e terra. Detalhe de capa de “The First World Empire: Portugal, War and Military Revolution” | Imagem: Wikipedia

Gender and Diplomacy. Women and Men in European Embassies from the 15th to the 18th Century | Roberta Anderson, Laura Oliván Santaliestra e Suna Suner

1 En marzo de 2016 varios especialistas provenientes de diferentes casas de estudio de Europa y Rusia se reunieron en las instalaciones del Don Juan Archiv (Viena) para reflexionar en torno a la relación entre género y diplomacia entre los siglos XV y XVIII. El evento contó con la coordinación académica de Suna Suner, Laura Oliván Santaliestra y Reinhard Eisendle. El libro que reseñamos, publicado en 2021, recoge los trabajos presentados en el mencionado simposio. Se trata de una publicación de referencia que desarrolla una línea de investigación con notoria actualidad en el mundo académico: la historia diplomática de las mujeres. Leia Mais

Tratas, esclavitudes y mestizajes. Una historia conectada, siglos XV-XVIII | Manuel F. Fernández Chaves, Eduardo França Paiva e Rafael M. Pérez García

1 El libro que comentamos se inscribe en lo que desde hace unos años se identifica como historia conectada, cuyo sentido es el de seguir el hilo de la conexión entre ámbitos diferenciados buscando un modo de comprender determinadas realidades a la luz de la comparación y de la interrelación. En este caso el hilo conductor es el estudio de las esclavitudes –plural muy acertado– y las dinámicas de mestizaje desarrolladas en las áreas de expansión de España y de Portugal, así como en la península ibérica, observando cómo presupuestos culturales propios y lógicas económicas ibéricas se conectaron o confrontaron con los de otros pueblos. Por otro lado, la obra es una nueva aportación de un equipo dirigido por Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, que lleva a cabo una intensa e innovadora investigación en la relación y comparación entre los ámbitos hispánico y portugués en las facetas migratoria, social y comercial, para la que cuentan con la asidua colaboración de investigadores del otro lado de la frontera y del otro lado del Atlántico; de ahí que esta edición esté firmada también por Eduardo França Paiva, de la brasileña Universidade Federal de Minas Gerais. Leia Mais

The European Illustrated Press and the Emergence of a Transnational Visual Culture of the News/ 1842-1870 | Thomas Smits

1 O livro em apreço tem origem na tese de doutoramento do autor, defendida em 2019 na Radboud University, tendo sido publicado em 2020 como parte integrante da série Routledge Studies in Modern European History. A obra foi desenvolvida entre acervos físicos, com periódicos que não existem na versão digital, e a busca de palavras-chave em acervos digitais. Bem como já destacado por Laurel Brake e James Mussel, a análise de Smits atenta para a importância de se considerar os dois tipos de acervo, uma vez que o digital fornece um acesso limitado ao passado, mas ao mesmo tempo enseja uma ampliação significativa dos estudos a serem realizados.1 Sendo assim, trata-se de um livro que apresenta uma interessante discussão historiográfica sobre o uso de fontes primárias.

2 Nos anos 1950, os historiadores começaram a considerar como fonte as imagens produzidas na imprensa do século XIX. Tal tendência se intensificou nos anos 1980, com estudos focados no caráter nacionalista e identitário das imagens. Segundo Smits, entretanto, é preciso ir além desta perspectiva e considerar o caráter transnacional dos jornais ilustrados. A base da argumentação do autor está no conceito de história transnacional de Jürgen Osterhammel,2 sendo os periódicos vistos como pontos de comunicação entre espaços nacionais. Por isso, o livro analisa os três principais jornais em circulação entre 1842 e 1870: Illustrated London News, l’Illustration e Illustrirte Zeitung, de procedência britânica, francesa e alemã, respectivamente. Em seguida estende a análise para outros 40 jornais de diversos países ao redor do mundo, a fim de entender como os leitores olhavam para as mesmas imagens. Leia Mais

Os impérios ibéricos e a globalização da Europa (séculos XV a XVII) | BartoloméYun Casalilla

1 El autor, que desde hace varias décadas ha investigado sobre la historia del Imperio español, aborda ahora una comparación entre los dos primeros poderes globales: los imperios español y portugués. El libro está basado en ideas expuestas en su Marte contra Minerva (Madrid: Crítica, 2004), a las que se añaden discusiones teóricas más recientes. Esta edición en portugués es una traducción de una versión en inglés publicada en 2019. Esta historia global de los imperios ibéricos gira en torno a tres temas principales: (i) una evaluación de la leyenda negra; (ii) una crítica de recientes explicaciones neoinstitucionales; (3) la globalización vista desde los mundos ibéricos. Estos tres temas guían al autor en su interpretación del ascenso de los estados ibéricos a la preeminencia global, y las consecuencias que este proceso desencadenó en los equilibrios domésticos. El autor examina algunas narrativas que atribuyen a España y Portugal una imagen de atraso económico. Además, busca explicar el ascenso de las potencias ibéricas no como casos excepcionales, sino como vías alternativas a la modernidad. En esta línea, Yun ofrece explicaciones alternativas sobre los procesos de construcción del Estado desde la perspectiva del sur de Europa. Leia Mais

Terra e Colonialismo em Moçambique. A região de Manica e Sofala sob a Companhia de Moçambique, 1892-1942 | Bárbara Direito

When Moçambique applied successfully to join the Commonwealth in 1995, a lot of people were taken by surprise, not least the British Government. However, those who knew something of Moçambique’s history understood that, although not formally a British colony, much of country had, during the early colonial period, been ruled by British-owned companies – the Niassa Company, the Moçambique Company and the extensive territories effectively under the control of Sena Sugar, while the largely British-owned South African gold mines had had extensive recruiting rights over the whole Sul do Save region. Bárbara Direito’s book is based on her doctoral thesis and is focused on the agricultural history of one of those British-owned companies, the Companhia de Moçambique, up to the end of its concession in 1942. As she herself admits, she had the experience that all scholars dread – as she was completing her doctoral thesis, which she defended in June 2013, Eric Allina published his detailed study of labour relations in the Moçambique Company territories1 – two theses and ultimately two books focused on the same topic, the agricultural and labour history of the Company territory. Although these two books cover a lot of the same ground, they have different emphases and need to be read together in order to get a fully three dimensional image of this topic.

When Moçambique applied successfully to join the Commonwealth in 1995, a lot of people were taken by surprise, not least the British Government. However, those who knew something of Moçambique’s history understood that, although not formally a British colony, much of country had, during the early colonial period, been ruled by British-owned companies – the Niassa Company, the Moçambique Company and the extensive territories effectively under the control of Sena Sugar, while the largely British-owned South African gold mines had had extensive recruiting rights over the whole Sul do Save region. Bárbara Direito’s book is based on her doctoral thesis and is focused on the agricultural history of one of those British-owned companies, the Companhia de Moçambique, up to the end of its concession in 1942. As she herself admits, she had the experience that all scholars dread – as she was completing her doctoral thesis, which she defended in June 2013, Eric Allina published his detailed study of labour relations in the Moçambique Company territories1 – two theses and ultimately two books focused on the same topic, the agricultural and labour history of the Company territory. Although these two books cover a lot of the same ground, they have different emphases and need to be read together in order to get a fully three dimensional image of this topic.

2The Moçambique Company, founded originally in 1888, was granted its charter in 1892. Its territory covered the region between the Zambesi and the Sabi rivers which, at the time, was part of the kingdom of Gaza. The region was not fully “pacified” and under Company control until 1902 and, in the process, the Company lost the Barue region which was taken under direct government administration. Bárbara Direito’s book looks in detail at the various ways in which the Company tried to bring about economic development within its territory. From the start there were contradictions which were debated within the Company by its administrators and in the Board which oversaw policy in Lisbon. Should the Company be purely concerned with administration, deriving its income from railway and port earnings, African head and hut tax and the granting of licenses and land concessions? Or should it be an active participant in the development of the economy, investing in agricultural enterprises? Bridging these two rival visions of the Company was the issue of labour. The Company conscripted labour to carry out its large public works projects but if the Company’s territory was to be developed largely by private concessionaires, how should these enterprises obtain the labour they needed and to what extent should the Company become involved in its recruitment and in the supervision of the conditions of employment? As Bárbara Direito makes clear, land and labour policy were always intimately connected – “In some parts of Africa displacing populations and expropriating their land was, in effect, an indirect way to obtain labour” (pp. 36-37).

3And there was another problem. Why did so many Africans emigrate? What might be done to prevent this exodus of population and how might the population, and hence the availability of labourers, be increased? From Bárbara Direito’s detailed discussion, it is clear that the Company was never able to decide on satisfactory answers to these questions. There were periods when the Company seemed prepared itself to participate in agricultural production, only to withdraw and rely once again on private entrepreneurs. At other times the Company intervened directly in the recruitment of labour, only to veer in the opposite direction and leave labour recruitment in the hands of private contractors. The politics surrounding the supply of labour could become very divisive, especially when large numbers of European settler-farmers descended on Beira in 1910 and forced the governor, Pinto Basto, to leave for Lisbon and in effect to resign.

4The abuses of the labour system were frequently discussed and its relevance to the issue of emigration was clearly understood by the Company. Bárbara Direito points out that “the actions denounced in the report [Ross report] did not go beyond the panoply of abuses already recorded in official documents, conveniently labelled confidential” (132). However, no effective means were adopted to deal with the issues. This is one of the major themes of Allina’s book but Bárbara Direito does not deal with it in any detail. However, she mentions that when a Comissão de Defesa dos Indígenas was established in 1928 there were two African “chefes” as members, though both came from Beira, not the rural areas. In practice, Africans had no choice but “to flee, boycott and where possible negotiate” (95). Allina had shown how Africans resorted to various methods to mitigate the pressures of forced labour and Bárbara Direito also states that conditions during the Depression led to Africans protesting against the payment of tax, while many continued not to pay taxes at all.

5The Company was, from the very start, accused of “denationalising” its territory by making too many concessions to British farmers and entrepreneurs and for employing too many British personnel, but there was always an acute shortage of Portuguese with capital willing to take up farming concessions. Throughout the period of its charter, the Company was very sensitive to this issue which, in practice, gave considerable leverage to the Portuguese settlers. At first land concessions had been made to European farmers on condition that these were developed within a certain period of time, but many of these concessions were not taken up. Few of the concessionaires had capital and depended on forced labour to achieve any cultivation of their land. By 1929 only 6.3 per cent of the territory had been granted as concessions, a third to companies and the rest to individual farmers, 51.2 per cent of whom were Portuguese, the rest foreigners, mostly British (102). These small-scale farmers were not on the whole successful. They were under-capitalised, too dependent on conscripted African labour and not protected from world price fluctuations. According to Eduardo Costa, the failure of early colonisation schemes was due to the colonos themselves who “have done nothing and do not know how to do anything” (151). In 1929 the Banco de Beira collapsed due to the excessive indebtedness of small farmers to whom it had made loans.

6One purpose of the book is to focus on the different interests involved in the determination of Company policy, which often led to severe conflicts within the colonising community. Two of the major rival interests were the vocal group of small-scale farmers who had to obtain labour either directly from the Company or from private contractors and the large sub-concessionaires which were able to control the labour of the populations that resided within their concessions or within areas conceded to them for this purpose. A key question of importance was the basis on which Africans could have access to the land. Here Bárbara Direito surveys the policy pursued in other colonies, notably South Africa, Southern Rhodesia and Kenya. In a very useful analysis she shows clearly how land policies moved from allowing Africans to remain on the land concessions made to Europeans in return for share-cropping arrangements or for supplying labour, to setting aside reserves for African farmers on the assumption that they would be forced onto the labour market by the inadequacy of the size of the reserves and by the requirement to pay taxes.

7During the period 1914-24 the Moçambique Company created a number of reserves, the largest being that established by Pery de Lind in 1914 which amounted to 790,000 hectares, far bigger than the smaller reserves subsequently created. The reserves were carved out of territory not considered suitable for European colonisation, principally because of tsetse fly infestation. It was apparently hoped that Africans would be attracted to move to these reserves and that this would help to stabilise the population and limit internal migrations and illegal emigration to Southern Rhodesia. Like so many other policies of the Company, it was a failure. “More than a decade later, the Directorate of Native Affairs stated that the removal of populations to the reserves had, in practice, not been carried out” (244). The downside of the policy, which started to become clear by the 1940s, was that land in the reserves deteriorated in a serious fashion through overgrazing by cattle, erosion and the exhaustion of the soil.

8Although the purpose of this book is to look at the history of agricultural policy and the land question, there are gaps in the way it covers the broader picture of Company policy. Little is said about Libert Oury, who became the guiding figure in the Company in the 1920s and 1930s and whose development policy became focused on the building of the Trans-Zambezia railway and the Lower Zambesi Bridge, both of which had been completed by 1935, and which were designed to channel the traffic from the Nyasaland Protectorate through the port of Beira. Although the major sub-concessionary companies like Companhia de Buzi and Sena Sugar are frequently mentioned, little is said about the land and labour policies they followed within their concessions. In particular Vail and White’s detailed study of Sena Sugar and the labour policies it pursued within its huge concessions has not been discussed.2 (Here it is perhaps worth mentioning that the Hornung family who owned Sena Sugar, never controlled the Zambezia Company as is stated on page 63). Mention might also have been made of Lyne’s book on the agricultural development of Mozambique.3 In general, Bárbara Direito has written a very scholarly book. It is concise, well organised, supported by a wide-ranging bibliography and has made an impressive contribution to understanding the fifty years rule of the Moçambique Company.

Notas

1. Eric Allina, Slavery by Any Other Name: African Life under Company Rule in Colonial Mozambique. Charlottesville: University of Virginia Press, 2012.

2. Leroy Vail and Landeg White, Capitalism and Colonialism in Mozambique. London: Heinemann, 1980.

3. Robert Nunez Lyne, Mozambique, its Agricultural Development. London: Fisher Unewin, 1913.

Malyn Newitt – King’s College London, United Kingdom. E-mail: malyn.newitt@kcl.ac.uk

DIREITO Bárbara. Terra e Colonialismo em Moçambique. A região de Manica e Sofala sob a Companhia de Moçambique, 1892-1942, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 306p. Resenha de: NEWITT, Malyn. Ler História. Lisboa, n.78, p.293-296, 2021. Acessar publicação original [IF]

Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822) | José Luís Cardoso

1 “Ele foi talvez o primeiro que soube achar a época, e o termo preciso, em que o direito de insurreição contra a tirania, é não só uma virtude digna de aplauso dos presentes, da comemoração dos vindouros, e mesmo de apoteose, mas também o exercício de um direito político”.[1] Manuel Fernandes Tomás e o movimento revolucionário de 1820 estão indissoluvelmente ligados. Jurista consagrado, oriundo da Figueira da Foz, concluídos os estudos na Universidade de Coimbra, após o desempenho de diferentes cargos, em 1820 encontrava-se a exercer funções de desembargador no Porto há três anos. Foi um dos membros do Sinédrio, ministro do Interior e da Fazenda da Junta Provisional do Reino, deputado às Cortes Constituintes, reeleito em 1822, ano em pereceu. O seu papel em momentos-chave da implantação do regime vintista foi essencial, a ele se devem textos fundadores, responsabilidades decisivas como a organização das primeiras eleições dentro do quadro liberal, e intervenções parlamentares decisivas. Na memória democrática, ficou consagrado como uma figura impoluta, corajosa, um político competente e um grande orador. Columbano e Veloso Salgado atribuíram-lhe espaço destacado nas duas principais representações pictóricas do edifício da Assembleia da República. “A primeira revolução liberal portuguesa tem a sua personificação em Fernandes Tomás”, escreveu José Arriaga.[2]

2 Contudo, até recentemente não se dispunha de nenhuma ampla antologia dos seus textos, em contraste com outros políticos, como Almeida Garrett ou Passos Manuel, que em vida reuniram os seus discursos parlamentares em livro. As únicas obras dele impressas em vida foram duas notáveis contribuições para a história do direito do Antigo Regime, um estudo sobre a propriedade e um repertório legislativo. O seu precoce desaparecimento, no início da segunda legislatura do regime vintista, e o apagamento da memória do vintismo durante as longas décadas de cartismo e do Estado Novo explicam-no. A recolha dos textos da sua autoria organizada por José Luís Cardoso veio preencher o vazio existente, sendo o livro em boa hora editado no ano do bicentenário da revolução de 1820, seguindo-se a outro seu livro sobre a revolução, com excelente fundamentação e bem organizado, numa linguagem acessível e de grande qualidade gráfica.[3]

3 Manuel Fernandes Tomás e a revolução de 1820 constituem alicerces fundamentais da memória e da história do liberalismo português. Foi valorizada pela corrente republicana, como o comprova a monumental História da Revolução de 1820 de José Arriaga (1886-89), onde Manuel Fernandes Tomas ocupa um lugar destacado. Também Luís Augusto Rebelo da Silva o incluiu em Varões ilustres das três épocas constitucionais (1870). Com o advento do Estado Novo, esta época esteve marginalizada, excluída da história oficial ensinada nas escolas ou difundida publicamente, onde ainda não ocupa o lugar merecido. O século XIX e o primeiro quartel do século XX eram considerados em bloco como um período negro, sobre o qual incidiu um pesado silêncio oficial.

4 Alguns historiadores isolados da oposição democrática principiaram a debruçar-se sobre esta época a partir da década de 1940. Com o restabelecimento de um regime liberal em Portugal, democrático, principiou-se um estudo mais sistemático da história do liberalismo monárquico e republicano. Manuel Fernandes Tomás foi desde logo objeto de um estudo de José Manuel Tengarrinha, acompanhado da publicação de alguns dos mais importantes documentos produzidos por ele e de várias intervenções parlamentares sobre temas fundamentais como a liberdade de imprensa ou o âmbito do sufrágio. Alguns anos decorridos, José Luís Cardoso viria a dedicar-lhe uma biografia (1983), recentemente reeditada (Manuel Fernandes Tomás. Ensaio histórico-biográfico. Coimbra: Almedina, 2020). Deve-se a Cecília Honório a primeira tese de doutoramento que lhe foi dedicada, e que é a biografia política mais completa a seu respeito. Nela são analisadas pela primeira vez as principais intervenções parlamentares e os outros textos da sua autoria (Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República, 2009).

5 A antologia de textos agora publicada por José Luís Cardoso é precedida de um longo estudo introdutório de cerca de 40 páginas. Nele se faz uma análise abrangente das questões abordadas por Manuel Fernandes Tomás e da sua contextualização, em introduções específicas relativas a cada um dos blocos de textos. Este trabalho analítico é entremeado de útil bibliografia da época acerca de questões similares, um instrumento de trabalho estimulante de futura abordagem comparativa aqui iniciada. De salientar uma contribuição para o estudo das influências ideológicas no meio político, mediante um quadro quantificando as citações de diferentes autores estrangeiros nos trabalhos parlamentares.

6 Os textos selecionados foram agrupados em cinco blocos. No primeiro reúnem-se os manifestos e proclamações, textos anónimos cuja atribuição a MFT é indubitável e que constituem textos emblemáticos do vintismo, a que se juntaram os discursos oficiais e ofícios. Estas páginas permitem-nos acompanhar o processo de implantação do novo regime desde os seus primeiros momentos. O discurso da sala do Risco do Arsenal conduz-nos ao universo das sociedades patrióticas, uma nova forma de sociabilidade característica desta época. Os principais políticos cruzavam-se nessas sociedades, foi o caso de José Xavier Mouzinho da Silveira e Manuel Fernandes Tomás, tendo o primeiro presidido e discursado no jantar comemorativo do 1º aniversário do 24 de Agosto, promovido pela Sociedade Constitucional,[4] e que agora ficamos a saber ter estado igualmente presente na cerimónia comemorativa do 1º aniversário do 15 de Setembro promovida por esta sociedade, na qual discursou Fernandes Tomás (Cardoso, op. cit., 35 e 98-100). Dois textos com estilos e metáforas muito diferentes, mas onde se expressa o mesmo repúdio por uma sociedade baseada nos privilégios e o elogio da liberdade, no caso de Mouzinho associada ao fim da escravatura e à “união em liberdade dos dois separados hemisférios”, uma questão fundamental para a definição do espaço nacional. Tal união viria a ser por ele referida já como periclitante no mesmo círculo, decorrido um ano, a dois meses da independência do Brasil. Em 1823 consideraria urgente dá-la por encerrada para delinear nova orientação do governo.

7 As intervenções parlamentares de M. F. Tomás a respeito da questão brasileira permitem acompanhar a evolução da sua atitude e situá-la na gestão deste problema pelos constituintes neste período de transição, em si já bem estudada.[5] Admitindo a inevitabilidade da independência a longo prazo, considerava que no imediato o novo regime de liberdade permitiria o desenvolvimento conjunto das duas regiões intercontinentais da coroa portuguesa, no interesse recíproco. A “Proclamação aos habitantes do Brasil”, datada de julho de 1821, expressa essa posição de forma convicta num texto dirigido à população, posição retomada no folheto “Lutero, o padre José Agostinho de Macedo e a Gazeta Universal” (1822), incluído na secção III (pp. 190-192). Face às resistências brasileiras, esta posição alterna com a admissão de mau grado da separação do Brasil, excluindo sempre qualquer intervenção militar.

8 O segundo bloco, intitulado “Ação governativa”, é constituído por um único documento, o famoso relatório sobre o estado e administração do reino, fruto da sua própria experiência como ministro do interior e a da fazenda na Junta Provisional, apresentado às Cortes logo no seu início. O terceiro e quarto blocos constituem as partes mais inesperadas para um leitor menos conhecedor desta época. Que um ministro e depois deputado prestigiado tenha publicado anonimamente as Cartas do Compadre de Belém e um pouco mais tarde um jornal juntamente com Ferreira de Moura, deputado com quem estava em alguma sintonia, testemunha de profunda osmose entre a ação política e as novas formas de comunicação impressa. Folhetos e jornais tornam-se, de 1820 em diante, o instrumento novo e inebriante do debate de ideias e de difusão de notícias. Mais de uma centena de jornais são editados no período vintista, com formato, dimensão e duração muito variáveis.

9 A iniciativa de lançar o jornal O Independente (publicado de novembro de 1821 a março de 1822) inseria-se neste movimento descrito de forma entusiástica no editorial do primeiro número: “a variedade de assuntos, a rapidez, com que são tratados; […] a facilidade de se obterem estes escritos e a brevidade com que se leem […]”. Desde os primórdios da imprensa periódica que a desinformação e a invocação errática da “opinião pública” não tardaram a aparecer, como se alerta logo no terceiro artigo, “Testemunhos falsos que se costumam levantar à opinião pública”. Esta iniciativa explica-se também pela ausência de partidos políticos nesta época. O jornal é um instrumento de difusão alargada dos debates parlamentares e uma forma de fortalecer as posições de ambos os deputados nesses debates, por isso se caracteriza por um número elevado de artigos de opinião. José Luís Cardoso agrupou-os em quatro secções temáticas: Cidadania Constitucional, Reformas institucionais, Economia e Finanças, e Segurança pública.

10 O quinto e último bloco de textos, o mais extenso, contém uma ampla seleção dos discursos parlamentares, ultrapassando as duas centenas de páginas. MFT teve intensa participação parlamentar, intervindo como orador em 281 sessões ao longo de 21 meses e 7 dias, em regra com mais de uma intervenção em cada sessão, como nos informa J. Luís Cardoso. O total de registos do seu nome como orador eleva-se a 580. Compreende-se que a obra de Cecília Honório, já mencionada, tenha sido incluída na Colecção Grandes Oradores, dirigida por Zília Osório de Castro. Naturalmente, as intervenções tiveram dimensão e significado muito variável. Para esta antologia foram selecionados 119 discursos, utilmente agregados em dez grupos, de que é impossível dar uma súmula aqui, sendo cada um deles objeto de análise cuidada no estudo introdutório.

11 Pode questionar-se a sua sequência, seria porventura mais lógico que os grupos das intervenções sobre princípios constitucionais, soberania e a divisão de poderes antecedessem o grupo sobre a justiça e a sua organização. Agregar os textos segundo o tema dominante, nem sempre o único, não foi fácil, como releva o autor. Poderia preferir-se que o debate sobre os jurados e a lei de imprensa fosse inserido no grupo acerca deste tema e não no da justiça, ou pelo menos fosse ali referido. Também pode lamentar-se que não se tenha indicado a que projeto-lei se refere cada intervenção ou grupo de intervenções, ou quem é o “preopinante” referido aqui e ali – e uma pequena nota sobre o significado desta palavra caída em desuso podia também ser útil. Sendo possível hoje a consulta on-line do Diário das Cortes, é certo que o leitor poderá fazer essa pesquisa, com maior facilidade do que anteriormente. Nada disto diminui o mérito do trabalho realizado, a seleção e organização temática dos principais discursos parlamentares constitui uma obra da maior utilidade e é porventura a contribuição mais valiosa desta antologia, no seu conjunto com grande interesse histórico.

12 As intervenções parlamentares de Fernandes Tomás foram com grande frequência decisivas, conhecê-las permite compreender o que esteve em jogo e a mentalidade da época, e a capacidade de MFT encontrar a mudança possível, adequada ao momento. Veemente na defesa da abolição da Inquisição, da censura prévia da imprensa ou a favor do sufrágio alargado, foi também conciliador em relação à liberdade religiosa e à reforma dos forais. A sua posição política tem sido assim classificada de gradualista, pontuada de escolhas radicais. A igualdade perante a justiça tornava inadiável a reforma da justiça e J. Luís Cardoso acentua justamente a relevância das reflexões e propostas sobre o sistema de justiça, cuja dimensão passara desapercebida até agora. Também Borges Carneiro, de cujas propostas discordava frequentemente, apontara a prioridade devida à reforma do código penal existente (Portugal Regenerado, 1820).

13 Esta obra ora publicada representa uma contribuição valiosa para o pensamento e a ação de um dos principais políticos do vintismo e abre o caminho à abordagem comparativa entre os diferentes políticos liberais numa base mais consistente, permitindo um conhecimento mais completo acerca desta época.

Notas

1. Ferreira Moura, DCC, 4/1/1823, p. 347, in Cecília Honório, Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República/Texto, 2009, p. 26.

2. José Arriaga, História da Revolução Portugueza de 1820. Porto: Livraria Portuense, 1886-1889, t. III, p. 632, in Honório, op. cit., p. 15.

3. José Luís Cardoso, A Revolução Liberal de 1820. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2019.

4. Ver M. H. Pereira et al. (eds), Obras de Mouzinho da Silveira. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian, 1989, v. I, p. 53 n. 83 e v. II, pp. 1917-20.

5. Ver Valentim Alexandre, “Nacionalismo vintista e a questão brasileira”, in M. H. Pereira et al. (org), O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982, v. 1, pp. 287-307; Zília Osório de Castro, Portugal e Brasil. Lisboa: Assembleia da República, 2002.

Miriam Halpern Pereira – CIES, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: miriam.pereira@iscte-iul.pt

CARDOSO, José Luís Cardoso (org). Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2020. 538p. Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História. Lisboa, n.78, p.296-300. Acessar publicação original [IF]

El Portugués – CLEMENTE (LH)

CLEMENTE, Eloy Fernández. El Portugués. Zaragoza: Doce Robles, 2017, 329 pp. Resenha de: MAURÍCIO, Carlos. Ler História, v.74, p. 284-287, 2019.

1 Pode um historiador escrever um romance histórico? Tendo o mais importante historiador português do século XIX – Alexandre Herculano – sido o autor de três romances históricos, não vejo motivos para uma resposta negativa. Que a erudição académica é inteiramente compatível com a escrita ficcional, prova-o O Nome da Rosa, da autoria do semiótico e filósofo Umberto Eco, que vendeu já mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo. Num dado momento da sua carreira, um historiador pode sentir-se motivado a procurar uma outra forma de expressão, liberta dos parâmetros que condicionam a escrita historiográfica. Uma forma que lhe permita criar um texto factualmente bem fundamentado, mas dotado de uma razoável margem de dramatização, cuja autoridade assente mais na plausibilidade, ou mera possibilidade de ter ocorrido, do que no grau de certeza e na exaustividade da informação que se exige aos trabalhos académicos. Eloy Fernández Clemente reproduz (p. 329) justamente as palavras do escritor e guionista espanhol Javier Moro, no seu romance sobre o imperador do Brasil, Pedro I: “Los personajes, las situaciones y el marco histórico de este libro son reales, y su reflejo fruto de una investigación exhaustiva. He dramatizado escenas y recreado diálogos sobre la base de mi própria interpretación para contar desde dentro lo que los historiadores han contado desde fuera.” Assim sendo, não se estranhe que a recensão deste romance histórico – em que o protagonista e a maioria dos personagens que com ele contracenam foram sujeitos históricos reais – apareça nas páginas de uma revista de história.

2 Eloy Fernández Clemente nasceu em 1942, em Andorra, mas foi viver para Espanha aos três anos de idade. Doutorado em Filosofia e Letras, ele pode ser melhor descrito como um historiador aragonês (em 1997, o Ayuntamiento de Zaragoza concedeu-lhe o título de “hijo adoptivo”). É autor de uma vasta obra historiográfica e um reconhecido especialista em temas da história de Aragão e, em particular, sobre o político e economista Joaquín Costa. Publicou também estudos históricos sobre Portugal e a Grécia. El Portugués assinala a sua estreia no domínio do romance histórico. Através da obra acompanhamos a vida do protagonista – Oliveira Martins – durante o período em que viveu na Andaluzia (1870-1874), exercendo funções administrativas nas minas de Santa Eufémia, então arrendadas por uma sociedade portuguesa. Naturalmente, o autor sabe do que fala, pois é autor de vários trabalhos académicos sobre Oliveira Martins.1

3 A estratégia narrativa utilizada pelo autor assenta no discurso na primeira pessoa. No texto alternam as impressões, relatos, ideias e pensamentos íntimos do protagonista com os seus diálogos com personagens reais que conheceu em Espanha, mas também com personagens ficcionais (os diálogos com o farmacêutico Don Vicente revelam-se um recurso útil para a exposição das ideias do protagonista). Por vezes ainda, reproduzem-se excertos das obras de Martins ou das cartas trocadas com amigos, portugueses ou espanhóis. Não deixa, no entanto, de ser curioso que apenas uma personagem com quem Martins privou quase todos os dias não seja dotada de discurso próprio: a esposa, D. Vitória. Sobre ela, só sabemos o que pensa o protagonista…

4 O romance encontra-se dividido em quatro partes, segundo uma ordem cronológica, a que se segue um epílogo. A primeira começa por introduzir a mina, o mundo operário e as questões mais prementes – técnicas e sociais – com que a administração se depara. Através de pensamentos e ações o protagonista revela amiúde as suas preocupações com a dignificação dos trabalhadores e suas famílias, com especial atenção aos filhos. Afirmando que a escola é a primeira obrigação da empresa, o protagonista cria uma escola, de que a esposa se irá encarregar. Mas, em simultâneo, o autor dá início à exposição da avaliação do protagonista sobre a situação política em Portugal, na Europa (da Guerra Franco-Prussiana à Comuna de Paris), mas sobretudo em Espanha (a Revolução de 1868, que inaugura o Sexénio Democrático, a instauração da monarquia parlamentar, a chegada do novo ocupante ao trono, a transição para a República e o seu colapso). Os avanços organizativos da Associação Internacional dos Trabalhadores, em Espanha como em Portugal, também fazem parte das preocupações do protagonista-narrador. O livro detém-se particularmente nas suas ideias políticas, onde se mesclam um republicanismo federalista com os ideais socialistas proudhonianos. A primeira parte não termina, porém, sem que tenha lugar o encontro que se irá revelar a fonte motora da intriga que durará até às últimas páginas. No hospital de Almadén, o protagonista trava conhecimento com a enfermeira-chefe, Adelaida Rúa (p. 65), e uma afeição por ela vai ganhando progressivamente força.

5 A segunda parte do livro aprofunda o tópico da defesa martiniana de uma federação ibérica, por oposição à união dinástica, para reorganizar as sociedades peninsulares a braços com problemas políticos (governos corruptos, burocracia desmesurada, eleições manipuladas) e sociais (um povo vivendo na miséria, explorado por um bando de agiotas ante uma classe média mergulhada na inércia). E dá a conhecer as cogitações do protagonista sobre o debate entre marxistas e proudhonianos, ou temas como a religião ou o feminismo. Os pensamentos e diálogos do protagonista acerca do conflito entre Marx e Proudhon são, aliás, um tema recorrente no livro. Eis, porém, que o que parecia ser um amor platónico se descobre subitamente um amor reprovado pelas normas sociais: um amor proibido. A cena do beijo (p. 153) revela que o protagonista, seis anos apenas volvidos sobre o seu matrimónio, estava envolvido num affaire bem mais sério. A partir daí vamos encontrá-lo mergulhado num conflito íntimo: abandonar a esposa para seguir Adelaida, manter em paralelo o casamento e uma relação extraconjugal – situação a que Adelaida não se presta (p. 281) – ou afastar-se de Adelaida para não abandonar Vitória.

6 A terceira e a quarta partes giram em torno de dois temas: (1) As vicissitudes que marcam o nascimento da I Internacional nos dois países, processo que o protagonista acompanha com interesse através dos seus contatos em Espanha e da correspondência trocada com Portugal; (2) A meteórica transição da monarquia liberal à I República e o desfazer desta, em Espanha. Entre os encontros que o protagonista tem no país vizinho sobressaem nomes sonantes, como o republicano federalista catalão Pi y Margall, com quem o vemos a conversar pouco após a demissão deste de Presidente da República, ou Don Juan Valera, antigo embaixador de Espanha em Lisboa. É impossível ler este livro sem pensar no contexto em que foi escrito: o do crescimento do nacionalismo catalão, medido nas manifestações de massas de 2012 e 2013, na votação em crescendo dos partidos independentistas nas eleições para o parlamento catalão de 2015 e 2017, e que desembocou no referendo de 1 de outubro de 2017 (o livro seria publicado em novembro seguinte). Os três livros que Oliveira Martins escreveu em Espanha – Ensaio sobre Camões, Teoria do Socialismo e Portugal e o Socialismo – são também sucintamente expostos pelo protagonista. Entretanto, o dilema afetivo com que se debate aumenta de intensidade dramática. Adelaida revela-lhe que esperava um filho seu (facto que ele desconhecia), mas que o filho morrera de parto prematuro. “He llorado – confessa então o protagonista (p. 269) –, he llorado de pena por ella y ese niño, mi único hijo; por mi abandono y desidia; de ira y rabia, por mi impotencia y mis dudas.”

7 Passando agora a uma apreciação global, começarei pelo que me parece ter resultado bem. Revelou-se acertada a escolha da narração na primeira pessoa, ao modo de um diário (e não de memórias), em que o protagonista comunica connosco através dos seus pensamentos, dos diálogos nos quais toma parte e das passagens das suas obras e cartas (umas e outras historicamente factuais). Qualquer arte narrativa vive da progressão, entre o início e o fim, do conflito entre as personagens (e dentro delas), da construção de um clímax – numa palavra: de uma intriga. A intriga em El Portugués repousa sobre o amor socialmente reprovável do protagonista por uma personagem que tem voz própria e sentimentos. Entre os dois nasce a paixão e acaba por se abrir um conflito que atinge o seu clímax perto do final (p. 269-81). A isto acresce o simbolismo forte que recai sobre “ese niño prematuro, estrangulado por su próprio cordón umbilical, que hubiera sido español y português, plenamente ibérico” (p. 311). Bravo, Fernández Clemente!

8 Já outros aspetos da obra me parecem ter sido menos bem conseguidos. Antes de mais, o grande peso da erudição. Um exemplo apenas: ao longo das 320 páginas de texto assomam 465 títulos de livros ou de publicações periódicas, muitas vezes inseridos nos diálogos. Ora, um romance (e o mesmo se dirá de qualquer arte narrativa, do teatro ao cinema ou à ópera) deve captar o leitor não tanto por uma erudição apurada como pela emoção capaz de gerar nele. Este livro surge sobrecarregado de informação (títulos de livros, nomes de figuras históricas, riqueza mineralógica da Andaluzia, descrição detalhada dos pratos), o que torna por vezes a sua leitura pouco apelativa. Ser um profundo conhecedor da biografia do sujeito histórico que se propõe romancear, e do seu universo de interações, não garante por si só a escrita de um romance capaz de cativar um largo público.

9 Em segundo lugar, se o conflito que faz mover a obra é bem urdido, poder-se-ia pensar numa conflitualidade alternativa (ou paralela), não de natureza sentimental, mas racional. Desde o momento em que chega a Espanha até ao seu regresso a Portugal, o pensamento de Oliveira Martins sofre modificações – não tanto como viria a conhecer depois, mas, mesmo assim, reais. Um conflito interno poderia ter sido desenhado sobre o percurso intelectual de Oliveira Martins, com as suas dúvidas e as suas superações. Isso ajudaria a reforçar a progressão do romance, no qual, para além do drama amoroso, a existência e o pensar do protagonista acabam por resultar um pouco estáticos. Dir-se-ia que o acompanhamento em direto do sexénio democrático em Espanha, a Comuna de Paris, a intensa conflitualidade que acompanhou a criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, e que levou ao seu rápido desaparecimento, não parecem ter feito infletir o seu pensamento político. Ora, se Martins era um convicto republicano federalista em 1870, quando regressou à pátria, em 1874, era um socialista proudhoniano, a quem a república já não entusiasmava e no qual uma sincera hispanofilia ocupava o lugar do federalismo tout court…

10 Concluindo: este é um livro que será lido com agrado por todos aqueles que, em Espanha como em Portugal, são leitores das obras de Oliveira Martins e conhecem as linhas essenciais da sua vida. O autor fornece uma descrição muito detalhada do que foi (ou poderia ter sido) a sua estadia em Espanha, colocando-a com mestria no contexto histórico então vivido na Península Ibérica e na Europa em convulsão. As manobras diplomáticas das potências, a guerra franco-prussiana, a Comuna de Paris, os acontecimentos vertiginosos em Espanha entre 1868 e 1874, e o processo acidentado da construção da A.I.T. têm uma inserção informada e adequada na trama do romance. Ao mesmo tempo, o romance El Portugués é uma ilustração das dificuldades e dilemas com que um historiador se confronta quando empreende escrever um romance histórico.

Notas

1 Entre os quais: “J.P. d’Oliveira Martins nas minas de Santa Eufémia, 1870-1874”, Ler História, 54 (…)

Carlos Maurício – CIES-IUL, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: carlos.mauricio@iscte-iul.pt.

Poderes Y Personas: Pasado y Presente de la Administración de Poblaciones en América Latina – BRETÓN (LH)

BRETÓN, Víctor; VILALTA, María José (eds). Poderes Y Personas: Pasado y Presente de la Administración de Poblaciones en América Latina. Icaria: Institut Català de’Antropologia, 2017, 304 pp. Resenha de: RODRIGUES, Isabel P. B. Fêo. Ler História, v.74, p. 280-284, 2019.

1 Theoretically and methodologically inspired by the influential anthropological work of Andrés Guerrero in the Andes, this edited volume is organized around his conception of population control and administration of populations deemed to be inferior or incapable of ruling themselves. The volume fuses anthropology with history in order to interrogate the colonial and postcolonial historical processes as well as the everyday socio-cultural mechanisms that gave rise to a blinding form of domination specifically designed to control and silence entire populations, particularly the indigenous peoples across Latin-America. As nineteenth-century hegemonic conceptions of territory and nation encased Latin America’s nation-states, the act of governing inextricably involved the creation of institutions and daily practices designed to administer entire territories and a plurality of populations that were excluded from the institutions of power that formed the postcolonial state apparatus. All ten chapters that compose this volume, present case studies that illustrate different practices and mechanisms of domination across specific historical times and regions paying close attention to the interface between state domination and its effects on the subaltern groups that were and still are subjected to state control and colonialism. The majority of the case studies are on Ecuador, with Peru and Mexico offering comparative studies that illustrate the vast potential of Guerrero’s theoretical and methodological contributions to understand the dual and paradoxical processes of constructing citizenship while simultaneously and producing exclusion and subjugation of indigenous populations across Latin America.

2 The volume is organized into two parts aimed at bringing together the historical development of mechanisms of rule and population control and those who are subjected and made the targets of such domination. The first part, Administración de poblaciones or administration of populations, aims to provide the historical bedrock on which modern states built their mechanisms of domination. The second part, Poblaciones administradas or administered populations, focuses on the actual view from bellow and the acts of resistance indigenous populations and Afro-Ecuadorian devised to gain access to their land, resist state control, and undermine the actual mechanisms of domination and exclusion.

3 Most case-studies are theoretically grounded on Michel Foucault’s conceptions of power as a capillary instrument operating through multiple agents and institutions designed to discipline, punish, surveil, and regulate daily practices orchestrated to homogenize populations and produce conforming citizens. In addition to Foucault, Antonio Gramsci’s conception of hegemonic power operating through the entwined forces of ideology and praxis, enabling acquiescence and conformity, plays a strong analytical role in all the case-studies. Fittingly, the volume starts with María José Vilalta whose work examines the controversial role of the clergy and parish priests during colonial times in producing population registries which enabled the colonial state to control and administer populations extending its tentacles across the Andes, ensnaring the Quechua population into a regime of servitude. Catholicism operated to evangelize and convert souls for the Spanish empire while simultaneously producing a body of texts and registries —from baptismal registries to marriage and death— which were instrumental in deciphering and organizing data during colonial rule. Furthermore, through religious control and early data basis they enabled the extraction of indigenous tribute or tributo indígena contributing to a process of labor extraction to benefit the colonial state and the Spanish descent population.

4 This state of affairs extended beyond the Andes as María Dolores Palomo’s work shows in the case of Chiapas, Mexico. She argues that the emergence of the nation-state transformed the relationship between the new nations and the indigenous populations into new projects of control. The colonial system invented the indio, and the Indian village organized along Spanish principles of urbanization and Catholic morality. There, they imposed a logic of empire which was subsequently recycled into postcolonial municipalities. In municipalities, the separation between indio and ladino implied the superiority of the latter. Ladinization became an instrumental mechanism of cultural and symbolic control conforming to Catholic morality and its domination over minds and bodies.

5 Along the same lines, but engaging the postcolonial state, Eduardo Kingman’s work examines how nineteenth-century Ecuadorian state developed the notion of national security in order to normalize hierarchies and bring about nation-state consolidation. The city became a privileged site of control and Quito the first city in modern Ecuador to have a standing police force regulating public spaces, imposing order, and administering migrations, many of whom were indigenous peoples escaping the oppressive and decrepit hacienda system. Part and parcel with the development of a police force, was the enforcing of Catholic morality. Hence, the act of policing and moral disciplining went hand in hand with Catholic charities playing an instrumental role in sanitizing urban public spaces and creating a moral economy that enhanced the elite’s social capital. With the consolidation of the modern state, the policing, and particularly the policing of urban spaces, is enhanced by infrastructural developments, which facilitated the regulation of population movements and migratory fluxes. As he shows, the city and the modern nation-state became interdependent. From urban areas emanated the instruments of control, which would play a critical role in forming conforming citizens from the nineteenth century through the present.

6 The development of mechanisms of control, as Ana María Goetschel demonstrates, is indispensable to organize how the state apparatus relates to its population. Critical to this organization is the administration of populations based on census and statistical data. The census creates social categories and produces over time a large body of statistical information, which will be used to regulate populations, create the first criminal registries, and design mechanisms more efficient mechanism of extraction and policing. Not surprisingly, the indigenous population has avoided being counted and participating in national census and registries. Nevertheless, the use of census categories can also be instrumental in the construction of ethnic categories and in enhancing the visibility of certain populations. Such is the case-study of Afro-Ecuadorian populations by Carmen Martinez Novo. She argues that during the 1990’s the indigenous movement in Ecuador was quite powerful and successful in creating effective institutions for the education and development of indigenous peoples. Nevertheless, only 7% of Ecuadorians identified as indigenous people in the census of 2010, suggesting that the indigenous population continues to distrust the census as a mechanism historically used to extract their labor and impose tribute. In contrast, the Afro-Ecuadorian population have only been counted since 2001 and their newly gained visibility is tied to its participation in the census. Influenced by North American hypodescent racial conceptions, Afro-Ecuadorians brought the conception of “raza” through, which is also used by the contemporary neo-liberal state to fracture the population into several ethnicities ultimately enhancing state control.

7 The second part of the volume, Poblaciones Administradas, starts with Víctor Bretón on the political dimensions of identity across the Andes. He argues that the indigenous Identities in the Andes have not been static, but have changed along historical axis tied to access to land and indigenous resistance. The end of the hacienda system facilitated and accelerated new migrations, which led to a pan-indigenous consciousness. Subsequently, the land reforms of the 1960’s and 1970’s in Ecuador accelerated internal process of differentiation among the Quechua population. After the 1980’s, the neoliberal state will open to international ONGs working with subaltern populations coopting indigenous leaders and reinforcing ethnic boundaries as the prime organizational principal of international cooperation producing new forms of ventriloquism and ethnic essentialism. Delegating the administration of the indigenous people to the private realm as was the case with the hacienda system, as Luis Alberto Tuaza shows enabled the domination of the white-mestizo population over the indigenous people and the impunity of a colonial patriarchal regime that has silenced the daily forms of oppression including sexual violence. Resistance and collectivism were among the indigenous strategies of survival still based on ancient systems of reciprocity.

8 Likewise, Jordi Gascon, in his case-study on Peru documents the hacienda as a system of domination overtaking the state’s role in population management and indigenous rural areas. The brutality of this regime left its marks across the region denying basic human and civil rights just as Latin American nations were constructing citizenship and codifying civil rights. As such, resistance to this form of structural violence was key, such is the case with indigenous paintings that Laura Soto studied in Tigua, Ecuador. This naïve art became an alternative language of cultural survival used to inscribe indigenous history and culture and create a new semantics capable of documenting the indigenous way of life in their own terms. As Ecuador’s neoliberal state reinvents new ways to manage populations, the rise of NGO’s across the region and competing foreign economic interests have become new agents of territorial and population control. Particularly in the Amazonian region where Javier Martinez Sastre takes place. As he documents, indigenous people had to reorganize and define themselves along the syntax of ethnicity that was recognized by international players.

9 These rich case-studies altogether highlight regional nuances without losing sight of the interstices between historical similarities and regional specificity deployed to effectively enact the governing of plural populations. Ultimately, all case-studies show how the act of governing and administering subjected populations is processual and deeply embedded in social life and daily forms of producing and enacting power and control, which over time become hegemonic and unchallenged. Thus, the necessity to interrogate the mechanisms that render power and domination invisible must be central to the social sciences as this volume demonstrates in a language that is theoretically well grounded and yet accessible to students.

Isabel P. B. Fêo Rodrigues – Department of Anthropology & Sociology, University of Massachusetts Dartmouth, USA. E-mail: irodrigues@umassd.edu.

Portugal e a questão do trabalho forçado: um império sob escrutínio (1944-1962) – MONTEIRO (LH)

MONTEIRO, José Pedro Monteiro. Portugal e a questão do trabalho forçado: um império sob escrutínio (1944-1962). Lisboa : Edições 70, 2018, 401 pp. Resenha de: CASTELO, Cláudia. Ler História, v.75, p. 296-299, 2019.

1 Licenciado em relações internacionais, mestre em ciência política e relações internacionais e doutor em História, José Pedro Monteiro é um investigador jovem com um currículo científico invulgarmente internacionalizado e consistente, mas que não tem descurado a vertente da divulgação para a sociedade portuguesa (refiram-se, em colaboração com Miguel Bandeira Jerónimo, os ensaios e entrevistas da série “Histórias do presente” saída no jornal Público ao longo de 2018, ou a exposição “O direito sobre si mesmo : 150 anos da abolição da escravatura no império português”, inaugurada em Julho de 2019, na Assembleia da República). Também o livro que temos em mãos, uma versão revista e editada da sua tese de doutoramento, se dirige a um público que extravasa a academia, interessando-o por um problema central na história do último império colonial português : a questão laboral africana.

2 O autor contribui para o avanço do conhecimento sobre o tema do ponto de vista empírico, conceptual e analítico. Baseado em pesquisa de fontes primárias publicadas e manuscritas (de arquivos portugueses, britânicos, norte-americanos e da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra), e numa bibliografia actualizada e pertinente, este livro enquadra-se nos debates historiográficos recentes sobre “a mútua constituição, interdependência e intersecção” de dois processos históricos que marcaram o século XX : o internacionalismo e o imperialismo (p. 21). Revela-nos como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) condicionou os debates e processos de tomada de decisão política respeitantes à questão do “trabalho indígena” (e modalidades aparentadas) no império colonial português no contexto de gradual contestação à legitimidade imperial após o fim da Segunda Guerra Mundial. Percebemos que o problema do trabalho forçado deve ser equacionado levando em consideração as dinâmicas internacionais e transnacionais que influenciaram a produção e avaliação de políticas e práticas imperiais, nomeadamente através de processos de escrutínio regular, cotejo normativo, denúncias internacionais e projectos e esforços de reforma, mesmo que sem tradução prática.

3 A estrutura do livro promete seguir a ordem cronológica dos eventos em quatro momentos : 1945-49, 1950-54, 1955-60 e 1961-62. A segunda parte, porém, volta ao início dos anos 40, não se cingindo, efectivamente, ao período indicado na introdução (p. 23). A organização diacrónica, não introduzindo inovação, oferece-nos uma narrativa detalhada do problema e espelha a sua complexidade. Somos confrontados com persistentes práticas laborais coercivas em várias geografias e envolvendo populações “indígenas” e “cidadãos” cabo-verdianos, desfasadas da evolução verificada nos impérios europeus congéneres, denunciadas não só por actores internacionais e transnacionais, mas também por agentes do estado-império português, envolvidos num “processo de autorreflexão imperial durante o período posterior à Segunda Guerra Mundial” (p. 64). Percebemos que, não obstante diversas críticas internas incisivas (para além da que ficou mais conhecida, a de Henrique Galvão), as iniciativas “reformistas” ficavam sempre aquém das soluções que visavam uniformizar os sistemas laborais metropolitanos e coloniais. Isto porque a grande preocupação dos críticos era arranjar formas de assegurar a respeitabilidade internacional do país e a legitimidade externa do império (p. 82), sem nunca pôr em causa o dever moral do “indígena” de trabalhar (p. 98).

4 Passamos a conhecer com minúcia os processos de decisão no seio do Estado Novo, assentes na gestão da tensão entre, por um lado, “a vontade de preservar a soberania imperial na definição das políticas sociais coloniais e de contrariar a sua internacionalização” e, por outro, “a necessidade de aprofundar a integração internacional neste domínio” (p. 52). Verificamos que foi a dimensão internacional que, na segunda metade dos anos 50, forçou o governo português a ratificar diversas convenções da OIT. O momento mais saliente da pressão externa, a queixa do Gana contra Portugal por violação da Convenção da Abolição do Trabalho Forçado, no seio da OIT, e a actividade da comissão de inquérito, além de levar à “multiplicação de instâncias de autoescrutínio” na máquina burocrática imperial e colonial, deu azo a “iniciativas que visavam emendar alguns dos aspectos mais gravosos da política social ‘indígena’” (p. 330). Também aqui – na capacidade de colaboração, acomodação e contemporização nos círculos internacionais – se evidencia a “arte de saber durar” do Estado Novo.1 Não esqueçamos que se o trabalho dos africanos foi a trave-mestra do império, da durabilidade deste dependia a existência do próprio regime.

5 Vejamos agora algumas questões que poderiam ter sido esclarecidas ou aprofundadas. Em que medida o recrutamento de trabalhadores cabo-verdianos para outras colónias portuguesas se pode inserir na problemática do “trabalho indígena”, não sendo os naturais de Cabo Verde abrangidos pelo indigenato (p. 248) ? Nos anos 40 a migração cabo-verdiana para São Tomé e Moçambique, “com o impulso das autoridades (…) adquiriu um nítido carácter forçado”.2 O trabalho contratado para as roças são-tomenses e plantações de Angola ou Moçambique equiparava-os na prática a “indígenas”, sendo tutelados pelos serviços de “Negócios Indígenas” e sujeitos a sanções pelas faltas laborais previstas no Código de Trabalho Indígena. Às normas jurídicas sobrepunham-se o pragmatismo económico, os interesses do recrutamento, a política de controlo social e a diferenciação racial no seio do império.3 Estou em crer que a mão-de-obra africana de Angola, Moçambique e Guiné, anteriormente categorizada como “indígena”, terá continuado sujeita à mesma “indigenização” informal após o fim legal do indigenato e do trabalho forçado. No contexto das guerras coloniais/de libertação, estradas e outras obras de “interesse público” continuariam a ser construídas sem que os trabalhadores africanos auferissem qualquer salário ; autoridades administrativas não cessariam de imediato de colaborar no fornecimento de mão-de-obra africana ao sector privado. Mas, como refere José Pedro Monteiro, só estudando o período posterior a 1962 será possível “aferir da transformação real das práticas que as mudanças legislativas impulsionaram (ou não)” (p. 369).

6 Outro feixe de questões relaciona-se com os tempos (tardios) e os modos (parcelares) de ajustamento ao standard internacional. Havendo entre os inspectores (e não só) do Ministério das Colónias/do Ultramar um tão amplo conhecimento dos abusos, da violência, da corrupção das autoridades administrativas, porque é que no império português a resistência à mudança foi mais duradoira do que noutros impérios ? Porque se tardou tanto a aceitar que a exploração económica se devia subordinar ao bem-estar das populações autóctones ? Porque é que “os limites da imaginação burocrática imperial continuavam presos a referenciais que se encontravam em processo de gradual deslegitimação internacional” (p. 274) ? Algumas passagens do livro parecem remeter-nos para a persistência entre os portugueses (autoridades e particulares) de uma visão “paternalista” (racista, diria) sobre os trabalhadores africanos (por exemplo, pp. 71, 77, 99 e 259), na contramão da tão propalada à época “tradição não-racista” dos portugueses. Mas outras razões poderiam ser aduzidas. Desde logo, o modelo de exploração económico vigente, que dependia da manutenção de um sistema laboral dual.

7 As Conferências Interafricanas de Trabalho patrocinadas pela Comissão de Cooperação Técnica na África ao Sul do Saara (CCTA) e o Instituto Interafricano do Trabalho, organismo especializado da Comissão, surgem pontualmente ao longo do livro, mas não são alvo de tratamento específico. Que papel desempenhou a participação portuguesa nesta cooperação técnica regional nas dinâmicas de ajustamento às demandas internacionais ? O que podemos ganhar acrescentando de forma mais explícita a escala de análise interimperial e intercolonial ? Convém ter em conta, como salienta José Pedro Monteiro, que o problema do trabalho nas colónias portuguesas do continente africano era um problema indissociavelmente ligado ao êxodo de trabalhadores rurais para países vizinhos (p. 83).

8 Finalmente, deixo pequenos reparos. Na bibliografia foram incluídas fontes primárias impressas (produzidas na época por actores objecto de estudo, como Silva Cunha, Afonso Mendes, José Pereira Monteiro ou Adriano Moreira), embora mais à frente apareça autonomizada uma lista de fontes primárias impressas da OIT. A lista das fontes primárias é, de facto, uma lista de fontes de arquivo. Teria sido preferível apresentar primeiro as fontes primárias manuscritas ou de arquivo, depois as fontes primárias impressas e finalmente a bibliografia. O elenco das fontes de arquivo deveria apresentar os títulos dos fundos, secções, séries documentais ou colecções consultadas e não listas de códigos de referência ou de cotas topográficas. BIT (Bureau International du Travail, o secretariado da OIT) não chega a aparecer por extenso. As convenções são muitas vezes indicadas apenas pelo número. A inclusão de listas de siglas e das convenções teria ajudado o leitor. Trata-se de uma edição sóbria e cuidada, enriquecida com um índice remissivo. Estranha-se, no entanto, que ONU seja sistematicamente grafada num tamanho de letra inferior às restantes siglas.

9 Nada do que foi apontado como menos positivo invalida que se recomende vivamente a leitura deste livro. Trata-se de um trabalho incontornável, sério e rigoroso, no âmbito da história do colonialismo português tardio e especificamente da sua pedra angular – o trabalho forçado –, que expande o campo de observação à escala internacional, merecendo ser tido em conta pelos que se ocupam do estudo comparado das formações imperiais na era da descolonização (para isso recomenda-se a sua tradução para inglês), sendo também relevante para pensar o regime do Estado Novo.

Notas

Já foram examinados como factores explicativos da longevidade do Estado Novo português, o papel d (…)

2 Augusto Nascimento, O sul da diáspora : cabo-verdianos em plantações de S. Tomé e Príncipe e Moça (…)

3 Ibidem, pp. 206-209.

Cláudia Castelo – Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, Portugal. E-mail: claudiacastelo@ces.uc.pt

Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. vol. II (1915-1918) – CHORÃO (LH)

CHORÃO, Luís Bigotte. Política e Justiça na I República. Um regime entre a legalidade e a excepção. vol. II (1915-1918). Lisboa: Letra Livre, 2018, 669 pp. Resenha de MATOS, Sérgio Campos. Ler História, v.75, p. 291-295, 2019.

1 Há hoje duas tendências muito frequentes nos estudos históricos, que aliás não são recentes. A primeira é a sua subordinação a agendas políticas parciais e a pré-conceitos que reduzem a multiplicidade de possibilidades que qualquer conjuntura histórica encerra em si mesma – esquecendo que qualquer tempo passado transporta consigo uma memória plural e expectativas de futuro que não se podem reduzir a um caminho único ; por exemplo, toma-se a I República em todo o seu percurso, indiferenciadamente e sem distinções mais finas, como um regime “radical e violento” ou até como um “regime terrorista” – o que impede a sua compreensão histórica. A outra tendência, que podemos designar de narrativista, prende-se com a ilusão de que uma narrativa linear de acontecimentos numa escala meramente individual e em ordem cronológica é suficiente para compreender os problemas. Esta tendência exprime-se na atracção pela biografia entendida do modo mais simples : como se a sucessãolinear de acontecimentos que se vão sucedendo numa vida pudesse explicá-la. O que não quer dizer que não encontremos excelentes biografias publicadas nos últimos anos por autores portugueses.

2 Ora, Luís Bigotte Chorão foge a estas duas tendências. Consciente da complexidade da época que estuda, escolheu um caminho bem mais difícil, prosseguindo um projecto iniciado há anos – o de analisar detalhadamen-

te as relações entre política e direito no tempo da I República. Um projecto coerente que se distingue por interesses históricos amplos. O autor já publicou um volume sob o mesmo título em 2011,1 e incide agora nos anos que coincidem com a I Guerra Mundial, anos críticos em que a recém-instaurada República foi posta à prova perante outras potências europeias que constituíam ameaças à sua integridade territorial e à própria independência nacional : o Império alemão e a Espanha. O problema do relativo isolamento internacional da I República e as ameaças externas e internas que a atingiam explica em larga medida a intervenção portuguesa na Grande Guerra. A difícil conjuntura em que se dá a intervenção na guerra permite-nos compreender, em larga medida, a dialéctica entre legalidade e excepção num regime que não chegou a durar 16 anos.

3 O historiador baseia-se num largo leque de fontes de carácter muito diverso : imprensa periódica, diários da Câmara dos Deputados e do Senado, memórias, depoimentos, panfletos, variada documentação de arquivo, etc. E dá-nos referências dessas fontes em frequentes e extensas notas. Mas as análises detalhadas que encontramos nas 670 páginas deste livro estão também escoradas em estudos actualizados, muitos deles internacionais (designadamente sobre a Grande Guerra). E também estes passam pelo bisturi crítico de Luís Bigotte Chorão, que por vezes discorda dos seus pares – geralmente com bons e provados argumentos –, sobretudo quando outros historiadores nos dão interpretações parciais de factos, não escoradas em provas. É que o autor é comandado por uma intenção central de veracidade histórica, dando voz aos múltiplos agentes e orientações políticas que sempre se confrontam numa comunidade nacional. O autor é avesso a pré-conceitos que estreitem a compreensão do passado e reduzam o leque de problemas e expectativas que coexistem em determinada conjuntura histórica. Esta é, pois, uma obra em que domina um regime rigoroso de verdade (ou não fosse o seu autor jurista de profissão) e um sentido analítico que não é acessível a qualquer leitor, pois convoca actores históricos, alguns de segundo plano, hoje esquecidos do leitor médio, acontecimentos, problemas e conceitos políticos e jurídicos, tudo isto com um detalhe que por vezes torna a sua leitura difícil para quem desconheça a história da I República.

4 Há uma preocupação de situar as dificuldades políticas de múltiplos ângulos, tendo em conta problemas estruturais, económicos e sociais, dados da história económica comparada – por exemplo, “o PIB per capita de Portugal era de cerca de um terço do dos países mais desenvolvidos, o mais pobre da Europa ocidental e dos mais pobres de toda a Europa” (p. 210) – com largas referências à crise das subsistências e à política de abastecimentos durante a guerra. Sem esquecer as políticas sociais debatidas na época ; o modo como foi considerada a participação de Portugal na Grande Guerra entre os juristas da Faculdade de Direito de Lisboa e a acção de vários ministros da justiça ; a atenção a problemas sociais – caso da vadiagem, ou do agudizar da conflituosidade e violência social que, na conjuntura de princípios de 1916, o autor caracteriza como “uma insurreição popular contra a carestia de vida, tendo por finalidade o assalto aos estabelecimentos comerciais de géneros alimentícios, calçado, roupa e casas de penhores” (p. 414). Mas a lente do historiador dá também atenção a faits-divers e a acontecimentos singulares sintomáticos que se repercutiram politicamente, caso do acidente de Afonso Costa num carro eléctrico, logo explorado criticamente pelos jovens futuristas ligados à Orfeu, entre eles Fernando Pessoa, pela voz de Álvaro de Campos. Ou o caso do soldado Ferreira de Almeida, único exemplo de um militar a ser executado, em Setembro de 1917, sentenciado que fora a pena de morte, acusado de ter passado para o lado do inimigo – em contraste com as centenas de militares de outras nacionalidades que foram sentenciados à pena máxima.

5 Destacarei cinco tópicos em que o autor abre horizontes de pesquisa pouco explorados pela historiografia portuguesa, situando-os numa perspectiva transnacional, e contribuindo para alargar o conhecimento da situação de Portugal no tempo da guerra, tanto no cenário interno como no âmbito internacional. O primeiro tem que ver com amnistias e indultos. O autor alude à “generosa tradição amnistiadora” da República, com múltiplos diplomas que remontam aos primórdios do regime (o primeiro datado de 4 de Novembro de 1910, três em 1911, um em 1912, um em 1913, quatro em 1914) além dos indultos e das comutações de penas (p. 40) – o que envolve o problema das relações do novo regime republicano com os seus detractores, e mostra bem a moderação que caracterizou o exercício da justiça na I República. Se o regime de separação de serviço de funcionários adoptado em 1915 suscitou reservas, desde logo pela sua natureza de lei de excepção (lei nº 319 de Junho de 1915, que afastava aqueles que não dessem “uma completa garantia da sua adesão à República e à Constituição”), a verdade é que as sucessivas amnistias e indultos adoptados durante a I República se inscrevem numa tradição humanista do democratismo republicano em que deve igualmente situar-se a abolição da pena de morte (só retomada em 1916 para alguns crimes militares). Por exemplo, segundo a lei de 17 Abril de 1916, só os funcionários que tivessem sido membros do anterior governo de Pimenta de Castro continuaram fora de serviço, mas a receber os seus vencimentos e sem prejuízo de aposentação ou reforma.

6 O segundo tópico é o que respeita às diferentes e matizadas posições políticas face à Grande Guerra : do intervencionismo ao pacifismo e direito das gentes ; posições partidárias, incluindo as de políticos socialistas e anarquistas, radicalmente contrários à intervenção. E sem esquecer tomadas de posição muito significativas no plano internacional. Por exemplo, a de Charles Maurras, que qualificava a guerra de “à la sauvage” e de extermínio : “L’attentat dont les passagers innocents de la Lusitania sont victimes achève de prouver que nous sommes en présence d’une guerre à l’antique et à la sauvage : dépossession, extermination” (p. 346, n. 1141). A este respeito, acrescentemos, Sigmund Freud, num notável ensaio sobre a Grande Guerra,2 referir-se-ia a um regresso a comportamentos instintivos e primitivos.