Posts com a Tag ‘Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas (E-CCH)’

ontextualism, Externalism and Epistemic Standards – WILLIAMS (E-CCH)

WILLIAMS, Michael. Contextualism, Externalism and Epistemic Standards. Philosophical Studies, n. 103, 2001, p. 1-23. Resenha de: LATANSIO, Vanessa. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v. 18, n. 32, p.233-238, jan./jun. 2018.

O artigo em apreciação neste trabalho, Contextualism, Externalism and Epistemic Standards (“Contextualismo, externalismo e padrões epistêmicos”), de autoria de Michael Williams (1947-), foi publicado em 2001 pela Philosophical Studies, uma revista de referência em filosofia analítica. Michael Williams é um filósofo britânico e professor na Universidade de Johns Hopkins, tem reconhecimento no cenário acadêmico pela relevância do seu trabalho em epistemologia e desenvolve neste artigo uma objeção ao tratamento que o contextualismo de viés conversacional, que Williams vai chamar de contextualismo conversacional simples (SCC), expressa diante do problema do ceticismo. Nessa publicação, consta uma nota de que versões deste artigo foram dadas na conferência “Novas Direções na Epistemologia”, realizada na Universidade de Tuebingen, em janeiro de 1999, e no Colóquio de Oberlin, de 1999. Williams agradece aos participantes dessas conferências por discussões que lhe foram estimulantes, mas especialmente Stewart Cohen, Fred Dretske, Thomas Grundmann, Hilary Kornblith, Bill Lycan, Karsten Stueber e o comentarista em Oberlin, Tim Williamson. Todos com trabalhos de referência no cenário da epistemologia contemporânea. Entretanto, neste artigo, Williams menciona Stewart Cohen, que esteve presente nessas conferências, Keith De Rose (1962) e David Lewis (1941), que se destacam em suas abordagens no cenário do contextualismo epistemológico de aspeto conversacional, a quem Williams direciona suas objeções neste artigo.

Cohen, segundo Williams, no seu artigo Knowledge, Context and Social Standards (1987)1, foi o primeiro a apresentar uma visão detalhada do SCC. E que, ainda que Cohen estivesse sugestionado pelas ideias de Lewis, encontradas no artigo Scorekeeping in a Language Game (1979)2, a sua versão do SCC difere deste. Para Cohen, o conhecimento está relacionado diretamente à justificação; enquanto que, para Lewis, as ideias contextualistas são mais bem discutidas sem supor qualquer conexão – entre o conhecimento e a justificação. De Rose, no artigo Solving the Skeptical Problem (1995),3 compartilha da versão de Lewis, apresentando uma abordagem complexa sobre o contextualismo não-justificacionista. Contudo, Williams dedicar-se-á em outro momento para uma análise mais detalhada da proposta de De Rose, assim como menciona que também discuta em outros artigos, em conexão com algumas das ideias de Robert Fogelin,4 a versão justificacionista, como a de Cohen. Apesar de Williams detetar as nuances entre as propostas do SCC, ou seja, apesar das diferenças entre as versões de Cohen, Lewis e De Rose, os problemas apontados e aos quais pretende expor neste artigo assombram, na sua análise, outros contextualistas externalistas. Assim, não trata-se de uma crítica direta a uma versão específica do SCC, mas antes, uma objeção mais geral, embora, a fim de restringir os limites da discussão, enfatize seus comentários a Lewis.

Assim como grande parte das discussões atuais em epistemologia, a temática do artigo esta pressuposto no debate originado mais especificamente com o filósofo norte-americano Edmund L. Gettier (1927), quando da publicação do seu pequeno artigo Is Justified True Belief Knowledge?5 (“A crença verdadeira justificada é conhecimento?”) (1963), que marca uma reviravolta na epistemologia mais recente. Para Gettier, há três situações que a tradição impõe sobre as condições gerais para haver conhecimento. Neste artigo, Gettier expõe essas três condições e com dois contra-exemplos enfraquece a ideia da tradição. Mostra a insuficiência no sistema de justificação da tradição, predominantemente internalista – o fundacionismo e o coerentismo –, que teve como grande adversário o ceticismo. Em outras palavras, demonstra que as crenças verdadeiras justificadas não são suficientes para o conhecimento de uma dada proposição e, portanto, não suficientes nas formas de explicação dessas. Em resposta, decorrem novas perspetivas no tratamento epistemológico, sendo uma dessas o contextualismo externalista. Assim, do debate internalismo e externalismo, algumas correntes do contextualismo externalista se apresentam como alternativas para dar conta desta deficiência, quando não associam a justificação como essencial para o conhecimento, baseando-se na noção de confiabilidade. No artigo em questão, Williams discute, precisamente, a noção das correntes do contextualismo externalista, como apresentado em Lewis, com o intuito de mostrar como o ceticismo, se não o maior, um dos mais incômodos problemas para a epistemologia, não é tão fácil de refutar como acreditam conseguir, uma vez que o argumento de Gettier impõe uma variedade de ceticismo. Ou seja, quando adota-se esta estratégia, a introdução de uma quarta cláusula ao argumento de Gettier, assumimos duas maneiras de negar que o conhecimento seja possível: a primeira a de que ainda que muitas das nossas crenças tenham um status epistêmico positivo, não são de status suficientemente alto para um conhecimento propriamente dito e, assim, o cético permite que atendamos às três primeiras condições, ao nível da justificação no estilo de Agripa, mas não à possibilidade da quarta cláusula na qual a proposta externalista se fixa e, uma segunda maneira, rejeitar até mesmo a capacidade de subir o nível para justificar a crença. Na primeira, é o que Williams quer dizer com ceticismo específico do conhecimento e que aproxima-se no cenário atual ao falibilismo; enquanto que, na segunda, é o ceticismo radical a um nível de justificação de estilo cartesiana, ou seja, que apela ao aspecto da perceção. É nesta última que, segundo Williams, Lewis acredita ter demonstrado a fraqueza dos argumentos céticos. Williams quer objetar que Lewis não consegue lidar com formas profundas de ceticismo e que, portanto, o SCC é um contextualismo superficial que sequer é direcionado ao problema certo.

Para entender o que está em causa no SCC, Williams considera a seguinte situação: um comboio tem partida às 14h, mas, ocasionalmente, em dias em que acontecem reparos na pista, pode ter atraso ou mesmo não ter saída. Sugere, então, que ele (p1) e outro passageiro (p2) estão a espera do comboio e p1 pergunta a p2 se ele tem certeza de que o comboio partirá às 14h. P1 diz que sim. Entretanto, p2 diz que precisa muito desta informação, com precisão, porque tem um compromisso muito importante no destino e não pode perder. P1, diante desta informação, parece não ter tanta certeza já que, ocasionalmente, pode haver reparos na pista e não confirmou se era o caso neste dia. De repente, as coisas não parecem assim tão claras. Ou seja, quando p1 diz que precisa da certeza de que o comboio partirá às 14h, aumenta o padrão de atribuição do conhecimento: p2 passa a não estar tão certo assim. Em outras palavras, o que está em causa no SCC é que uma determinada sentença, como por exemplo ‘p1 sabe que o trem partirá às 14h (Q) nesta situação’ (em t)’ pode ser verdadeira e falsa num mesmo contexto de conversa, como no exemplo acima, para o mesmo sujeito S na mesma proposição e no mesmo tempo. Assim, p1 afirma ser verdadeiro que o trem partirá às 14h, entretanto, aumentado os padrões de atribuição ao conhecimento, já não está tão certo. Ou seja, há uma possibilidade de que seja falso. Para Lewis, quando o p1 aumenta o padrão epistêmico, altera o contexto. Williams coloca em causa se apenas com o revogador (p1), num contexto devido aos padrões regularem-se em conversas, sejam implícitas ou explícitas e seguindo apenas um princípio, ou seja, elevação e/ou redução de padrões, constitui, de fato, uma alteração de contexto e que, a partir disso, consegue-se demonstrar como as hipóteses céticas são remotas. Ou então, mostrar que o fazer epistemologia é que faz com que hipóteses céticas pareçam relevantes.

No SCC de Lewis, as atribuições de conhecimento estão muito próximas da maneira como procedemos no quotidiano, ou seja, o conhecimento de uma pessoa pode mudar dependendo do contexto conversacional e da situação ou posição epistêmica que se encontre. Não temos problemas em conviver com isto. Somos todos falibilistas hoje em dia, diz Williams. Contudo, Lewis dispensa o falibilismo, quando afirma que ‘se você alega que S sabe que P e ainda concede que S não pode eliminar certas possibilidades em que não-P, isso certamente parece que você não concedeu, no fim das contas, que S não sabe que P’. Com esta afirmação, Lewis parece mostrar que falar em conhecimento falível é contraintuitivo e contraditório. A abordagem de Lewis parte do pressuposto de que a justificação varia conforme o contexto e que a infalibilidade não leva necessariamente ao ceticismo. Propõe que ‘Um sujeito S sabe uma proposição P se e somente se P se mantém em todas as possibilidades que resultam não eliminadas pela evidência de S; equivalentemente, se e somente se a evidência de S elimina todas as possibilidades em que não-P’. Para garantir esta pressuposição, introduz uma nova cláusula a sua definição de conhecimento que chamou de sotto voce (em voz baixa) e que diz que ‘S sabe que P se e somente se a evidência de S elimina todas as possibilidades em que não-P – Psst! – exceto para aquelas possibilidades que estamos apropriadamente ignorando’.

Sendo assim, Lewis estabelece seis regras para determinar quais possibilidades podem ou não ser ignoradas e se uma dada possibilidade é ou não relevante. As três primeiras regras são proibitivas: Atualidade, Crença e Semelhança. E as outras três são permissivas: Confiabilidade, Método e Conservadorismo. Ainda tem uma outra condição que Lewis não considera bem como uma regra, diz que é trivial, que é a Regra de Atenção. Ao contrário de Lewis, Williams não vê nada de trivial nesta condição, pelo contrário. Dentro desta estrutura, as hipóteses céticas para Lewis representam possibilidades que poderão ou não ser ignoradas. É neste aspecto das regras que Williams objeta contra Lewis. Na análise de Williams, o conhecimento para Lewis está vinculado à eliminação das possibilidades de erro por meio de ‘evidências’ e que tanto a ‘evidência’ quanto a ‘eliminação’ são de caráter totalmente externalista, acredita Lewis. Williams não discorda, contudo, sinaliza que as regras de pressuposição introduzem uma dimensão justificativa de que Lewis não se apercebeu e que parece crucial para sustentar seu posicionamento acerca do conhecimento ser alusivo. Lewis esquece o caráter normativo de suas regras. O fato psicológico de perceber uma possibilidade não resolve a questão normativa de saber se ela merece ser notada. Para Williams, a dificuldade de Lewis é a falta de clareza na dimensão normativo-justificativa de sua explicação do conhecimento. Com a Regra de Semelhança, por meio da noção de ‘saliência’, elimina mais uma vez a distinção entre o psicológico e o normativo.

Por fim, Williams conclui que o contextualismo de Lewis, ou melhor, o SCC de maneira geral, apresenta limitações diagnósticas para tratar das variedades de ceticismo. Ou seja, no SCC, as possibilidades de erro tornam-se relevantes simplesmente por serem atendidas, mas, voltando ao contexto não falado, deixam de ser relevantes e, portanto, permitem que o conhecimento desapareça e apareça exatamente da mesma maneira. Entretanto, na análise de Williams, o ceticismo radical ameaçado pelas Regras de Semelhança e Realidade não tem nada a ver com fatores de conversação, pois surge da semelhança entre nossa situação epistêmica no mundo atual e nossa situação epistêmica em mundos envolvendo um engano maciço, por exemplo. É precisamente esta semelhança fundamental, e não os caprichos da conversa ou da atenção, que coloca o problema, segundo Williams. Como resultado é que nenhuma versão de contextualismo que limita a sua concepção de mudança de contexto para considerações conversacionais será capaz de lidar com isso.

Notas

1 COHEN, S. (1986). Knowledge and Context. The Journal of Philosophy 83(10): 574- 83. COHEN, S. (1987). Knowledge, Context, and Social Standards. Synthese 73(1): 3-26.

2 LEWIS, D. (1979). Scorekeeping in a Language Game. Journal of Philosophical Logic 8(1): 339-59.

3 DeROSE, Keith. (1995). Solving the Skeptical Problem. The Philosophical Review. Vol. 104, No. 1, p. 1-52.

4 FOLEGIN, Robert. Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justification. Oxford: Oxford University Press, 1994.

5 GETTIER; Edmund L. Is Justified True Belief Knowledge? Analysis, Vol. 23, No. 6. (Jun., 1963), p. 121-123.

WILLIAMS, Michael. Contextualism, Externalism and Epistemic Standards. Philosophical Studies, n. 103, 2001, p. 1-23. Resenha de: LATANSIO, Vanessa. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v. 18, n. 32, p.233-238, jan./jun. 2018.

Vanessa Duron Latansio – Professora do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas – UESC Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E-mail: vdlatansio@hotmail.com

[IF]A letra, o corpo e o desejo: masculinidades subversivas no romance latino-americano – ALÓS (E-CHH)

ALÓS, Anselmo Peres. A letra, o corpo e o desejo: masculinidades subversivas no romance latino-americano. Florianópolis: Mulheres, 2013. 240p. Resenha de: ALÓS, Anselmo Peres. Uma leitura queer das obras de Manuel Puig, Caio Fernando Abreu e Jaime Bayly. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v.16, n.27, p.215-219, jul./dez. 2015.

Anselmo Peres Alós é Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e exerce, desde 2012, a função de Professor Adjunto na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Partindo do pressuposto que toda leitura é política e comprometida, a obra de Alós articula a temática da enunciação da homossexualidade no discurso literário. O autor relaciona as particularidades do campo textual e do campo de enunciação, a fim de construir um projeto poético que conteste a pretensa heterossexualidade normativa no cenário literário latino-americano.

Alós enfatiza as problemáticas da constituição performativa da identidade de gênero e a identidade da literatura entendida como instituição representativa da constituição simbólica da nacionalidade.

O entrelaçamento de seu projeto poético dá-se na análise de três romances escritos por autores de diferentes países da América Latina: El beso de la mujer araña (1976), do argentino Manuel Puig, Onde andará Dulce Veiga? (1990), do brasileiro Caio Fernando Abreu, e o primeiro romance do peruano Jaime Bayly: No se lo digas a nadie (1994).

Seu projeto poético consiste na utilização dos estudos de uma poética queer, que reivindicaria um status que ultrapassa os domínios autorais e auxiliaria na construção de um espaço intervalar revestido de um caráter trans-autoral. Esse espaço é trans-autoral no sentido de preocupar-se com uma poética trespassada pela subjetividade de um grupo social especifico. Há no texto do autor uma articulação de categorias, tais como a intertextualidade e a noção de ideologema, sendo que a última serviria na mediação e construção de uma cadeia intertextual. Assim, seguindo o modelo da poética queer, sua obra não se baseia apenas em descrições das narrativas, mas analisa minuciosamente os romances, bem como subverte e questiona o mundo social no qual eles estão envolvidos.

O livro subdivide-se em quatro capítulos, sendo que o primeiro apresenta o levantamento teórico utilizado na construção de sua argumentação, privilegiando os pressupostos feministas. Segundo Alós, muito além da materialidade corpórea de homens e mulheres, as questões de gênero e sexualidade podem ser pensadas como constructos sociais, pois é apenas nos interstícios da cultura que o corpo e o sexo produzem sentido e significado. Com base nas concepções de Jane Flax, o autor comenta que é nas inscrições do gênero que se declinam as primeiras variáveis identitárias dos sujeitos. Sendo toda construção de gênero relacional, em que o homem é associado ao sujeito universal e a mulher é associada ao “Outro” da cultura, as implicações de gênero não recaem sobre o homem. Dentro desse pressuposto, dá-se toda organização social da produção e divisão sexual do trabalho, bem como as práticas de educação de crianças e os processos de significação de linguagem.

Alós aprofunda-se nas proporções sociais que abarcam a ideia de gênero ao fundamentar-se nas teorias da filósofa estadunidense Judith Butler. O autor explica que a inteligibilidade da categoria sexo sempre é gendrada, ou seja, entendida em termos de gênero. Outra contribuição pertinente, embasada nas pesquisas da psicanalista Nancy Chodorow, é a tentativa de projeção, mesmo que utopicamente, ou como ficção política, de uma identidade para além do sistema de gêneros binários. É sabido que conceitos universais homogêneos tendem a apagar a singularidade dos sujeitos.

Ao problematizar a relação do sexo com o gênero, a própria categoria “pessoa” é desestabilizada. Uma forma de subverter a matriz heterossexual é parodiar algumas práticas embasadas na teoria performativa dos atos de gênero que rompem as categorias do corpo, sexo, gênero e sexualidade, ressignificando e subvertendo a estrutura binária dos gêneros. São enfatizadas as concepções de Butler, em que o performático e o performativo misturam-se para dar origem a uma teoria da intervenção política calcada na paródia e na ironia, partindo-se do pressuposto de que toda a identidade de gênero tem caráter performativo.

Para Alós, quem conhece a condição homossexual “do outro” detém o privilégio epistemológico de falar em nome dele. Assim, o autor articula a epistemologia que denomina “fora do armário”, que seria uma recusa em discutir os termos nos quais os discursos dominantes compreendem a homossexualidade. Ao entrelaçar as teorias de gênero e os estudos queer para leitura comparatista dos romances, destaca o intuito de desestabilizar o imaginário heterossexual através da literatura para, talvez, subverter e reorganizar o imaginário cultural de uma nação, já que a literatura é veículo de representações simbólicas e de valores sociais.

O segundo capítulo da obra dedica-se à análise comparatista das obras analisadas sob o ângulo de uma leitura queer. O autor privilegia uma leitura que valoriza o texto como potencialidade de intervenção política e social, por formular novos valores utilizando-se da negociação no campo cultural e privilegiar textos em que as representações das identidades de gênero se apresentam subvertidos.

Ainda no segundo capítulo, apresenta um levantamento da fortuna crítica do corpus escolhido.

A obra de Alós apresenta caráter inovador em três pontos: 1), discute um romance de Caio Fernando Abreu, que é mais estudado como contista; 2) aborda o primeiro romance de Bayly, o mais controverso dos três romancistas; 3) discute temáticas polêmicas, tais como sexualidade, gênero, homossexualidade, Aids e questões ligadas às políticas heteronormativas em uma sociedade que ainda está moldada ao pensamento patriarcal e conservador.

O terceiro capítulo inicia abordando a obra de Puig, El beso de la mujer araña, que conta a história dois companheiros de cela, Valentín, um preso político da ditadura argentina e Molina, acusado de corromper menores. Ambos têm um relacionamento durante a prisão e Molina, que insiste em declinar-se no feminino, relata a Valentín histórias de filmes aos quais assistiu. Alós comenta a focalização externa, em que o narrador surge nas notas de rodapé, bem como na utilização do recurso itálico para marcar o monólogo interior e o pensamento introspectivo das personagens. Molina é o primeiro focalizador e sua percepção, ao trazer os filmes para oralidade, permite que se compreenda como percebe a divisão social dos gêneros. Ele reivindica para si uma identidade feminina questionando, com isso, a identidade de gênero, de sexualidade e demonstrando a fragilidade das classificações.

O romance Onde andará Dulce Veiga?, de Caio Fernando Abreu, trata da procura pela cantora Dulce Veiga, desaparecida misteriosamente, feita por um jornalista anônimo, nos anos 1980. Porém, a procura real é a empreendida pelo protagonista, em busca de si mesmo, de sua identidade e de uma reconciliação com seu passado.

O romance é guiado por um narrador autodiegético, quase autobiográfico. Já a focalização é predominantemente interna. Alós aponta que, sob a “urbanidade paulistana”, Caio Fernando Abreu evidencia os marginais, os excluídos e os invisibilizados, fazendo emergir um Brasil de rejeitados. Assim, Abreu questiona a compreensão da categoria identidade como algo monolítico, oferecendo uma releitura mais flexível dessa noção.

Em No se lo digas a nadie, Jaime Bayly utiliza-se de uma narrativa heterodiegética, na qual os eventos são descritos por uma voz que se pretende impessoal. O protagonista da trama é Joaquín Camino, filho de pais que pertencem à alta burguesia peruana. A história narra a descoberta da homossexualidade da personagem, ainda na infância, até a idade adulta. O focalizador está associado ao protagonista no que concerne a ele “assumir-se” como homossexual diante dos pais e de uma sociedade conservadora. Dessa forma, a focalização auxilia na profundidade do impacto do discurso homofóbico no romance.

O quarto capítulo é dedicado à análise dos posicionamentos dos focalizadores apresentados no capítulo anterior, identificando os arranjos sociais sugeridos através dos três romances estudados.

Concluindo, Alós observa que, nos três romances, há uma denúncia sobre heteronormatividade, bem como um posicionamento contra esta. Ainda, o autor aponta No se lo digas a nadie como a mais enfática das três obras estudadas, ao apresentar outras posturas fóbicas e discriminatórias. Assim, ao construir seu livro sustentando uma poética queer, Alós traça três pontos fundamentais a partir da leitura dos três romances: o ideologema da letra, o ideologema do corpo e o ideologema do desejo.

Referências

ABREU, Caio Fernando. Onde andará Dulce Veiga? São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

BAYLY, Jaime. No se lo digas a nadie. Barcelona: Planeta, 1994.

PUIG, Manuel. El beso de la mujer araña. Barcelona: Seix Barral, 1976.

Elenara Walter Quinhones – Mestranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). E-mail: elenaraquinhones@yahoo.com.br

[IF]

Cultura, identidade e território no nordeste indígena: os Fulni-ô – SCHRÖDER (E-CHH)

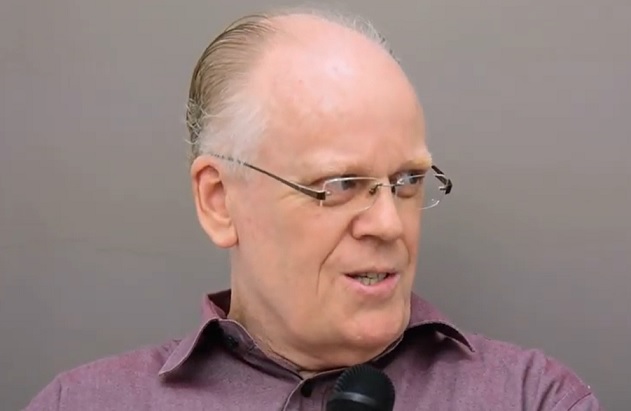

Peter Schröder. Ascom/UPE/2019.

SCHRÖDER, Peter (org.). Cultura, identidade e território no nordeste indígena: os Fulni-ô. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012. Resenha de: OLIVA, Edson Silva. Os Fulni-ô: quem são esses índios? Múltiplos olhares para o reconhecimento das sociodiversidades indígenas no Brasil. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v.14, n.25, p.237-243, jul./dez., 2013.

SCHRÖDER, Peter (org.). Cultura, identidade e território no nordeste indígena: os Fulni-ô. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012. Resenha de: OLIVA, Edson Silva. Os Fulni-ô: quem são esses índios? Múltiplos olhares para o reconhecimento das sociodiversidades indígenas no Brasil. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v.14, n.25, p.237-243, jul./dez., 2013.

Em se tratando dos “índios”, no geral e mesmo ainda no meio acadêmico, após alguns anos de pesquisas e de convivência nesse ambiente com colegas de diferentes áreas do conhecimento, constatamos que um dos maiores desafios é a superação de visões exóticas para abordagens críticas, aprofundadas sobre a história, as sociodiversidades indígenas e as relações dos povos indígenas com e na nossa sociedade. Isso vale tanto mais quando diz respeito às singularidades de povos como os Fulni-ô, falantes do Yaathe e do Português, sendo o único povo bilíngue no Nordeste (excetuando o Maranhão), habitando em Águas Belas no Agreste pernambucano, cerca de 300 km do Recife.

Sobre as sociodiversidades indígenas, em nosso país o índio Gersem Baniwa (os Baniwa habitam as margens do Rio Içana, em aldeias no Alto Rio Negro e nos centros urbanos de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos/AM), que é Mestre e recém-Doutor em Antropologia pela UnB, publicou o livro O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, no qual escreveu: A sua diversidade, a história de cada um e o contexto em que vivem criam dificuldades para enquadrá-los em uma definição única. Eles mesmos, em geral, não aceitam as tentativas exteriores de retratá-los e defendem como um principio fundamental o direito de se autodefinirem. (BANIWA, 2006, p.47)

Após discorrer sobre as complexidades das organizações sociopolíticas dos diferentes povos indígenas nas Américas, questionando as visões etnocêntricas dos colonizadores europeus, o pesquisador indígena ainda afirmou: Desta constatação histórica importa destacar que, quando falamos de diversidade cultural indígena, estamos falando de diversidade de civilizações autônomas e de culturas; de sistemas políticos, jurídicos, econômicos, enfim, de organizações sociais, econômicas e politicas construídas ao longo de milhares de anos, do mesmo modo que outras civilizações dos demais continentes europeu, asiático, africano e a Oceania. Não se trata, portanto, de civilizações ou culturas superiores ou inferiores, mas de civilizações e culturas equivalentes, mas diferentes. (BANIWA, 2006, p. 49)

Na introdução do livro aqui resenhado, o organizador da coletânea, Peter Schröder, antropólogo e professor no Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de forma bastante emblemática e provocativa, afirmou: “É fácil escrever sobre os Fulni-ô”, e para isso basta recorrer a uma bibliografia existente. Mas, no parágrafo seguinte, Schröder enfatiza que, apesar da literatura disponível, é difícil escrever sobre aquele povo indígena, em virtude do desconhecimento resultante de barreiras impostas pelos Fulni-ô que impedem o acesso a sua organização sociopolítica e expressões socioculturais, notadamente a língua e o ritual religioso do Ouricuri, e também em razão das contestações e questionamentos dos índios aos escritos a seu respeito, elaborado por pesquisadores, mais especificamente pelos antropólogos.

Após o texto, no qual o organizador da coletânea procurou situar de forma resumida a história territorial Fulni-ô, segue-se o texto de Miguel Foti que resultou da Dissertação de Mestrado na UnB em 1991, na qual o antropólogo procurou descrever e refletir, a partir do cotidiano durante seu trabalho de campo, o universo simbólico Fulni-ô, baseado na resistência do segredo das expressões socioculturais daquele povo indígena.

O texto seguinte de Eliana Quirino, que teve sua promissora trajetória de pesquisadora interrompida com o seu falecimento em outubro de 2011, é uma discussão baseada principalmente na sua Dissertação de Mestrado em Antropologia/UFRN. Tendo como base as memórias Fulni-ô, a exemplo do aparecimento da imagem de N. Sra. da Conceição, a participação indígena na Guerra do Paraguai, a marcante e sempre remorada atuação do Pe. Alfredo Dâmaso em defesa dos índios em Águas Belas, a autora discutiu como essas narrativas são fundamentais para afirmação da identidade indígena e os direitos territoriais reivindicados.

Um exercício em discutir a identidade étnica a partir do próprio ponto de vista indígena foi realizado no texto seguinte, por Wilke Torres de Melo, indígena Fulni-ô formado em Ciências Sociais pela UFRPE e atualmente realizando pesquisa de mestrado sobre o sistema político Fulni-ô. Em seu texto, Wilke procurou evidenciar as imbricações entre identidade étnica e reciprocidade entre os Fulni-ô, discutindo as relações endógenas e exógenas de poder vistas a partir do princípio da união, do respeito e da reciprocidade baseados na expressão Fulni-ô Safenkia Fortheke, que segundo o autor caracteriza e unifica aquele povo indígena.

A participação de Wilker na coletânea é significativa por se tratar de uma reflexão “nativa”. Além disso, como informa o organizador na introdução do livro, em iniciativa inédita todos os artigos foram enviados ao pesquisador indígena antes da publicação para serem discutidos entre os Fulni-ô, como forma de apresentarem sugestões e as “visões Indígenas” sobre conteúdos dos textos.

Uma contribuição com uma abordagem diferenciada é o artigo de Carla Siqueira Campos, resultado de sua Dissertação em Antropologia/ UFPE, na qual a autora discute a organização e produção econômica Fulni-ô fundada no acesso aos recursos ambientais no Semiárido, nas diferentes formas de aquisição de recursos econômicos por meios de salários, aposentadorias e os tão conhecidos “projetos” e as suas influências na qualidade de vida dos indígenas.

O artigo seguinte da coletânea, de autoria de Áurea Fabiana A. de Albuquerque Gerum, uma economista, e Werner Doppler, estudioso alemão de sistemas agrícolas rurais nos trópicos, a primeira vista parece muito técnico em virtude das várias tabelas e gráficos.

Seus autores discutiram com base em dados empíricos as relações entre a disponibilidade de terras, a renda das famílias e o uso dos recursos produtivos entre os Fulni-ô.

No último artigo da coletânea, Sérgio Neves Dantas abordou como as músicas Fulni-ô expressam aspectos da memória identitária e mística daquele povo indígena. O autor procurou também evidenciar a dimensão poética e sagrada dessa musicalidade. Sua análise baseia-se, sobretudo, na produção musical contemporânea gravada por grupos de índios Fulni-ô, como forma de afirmação da identidade étnica daquele povo.

Publicado como primeiro volume da série Antropologia e Etnicidade, sob os auspícios do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (NEPE), um dos núcleos de pesquisas no PPGA/UFPE, o livro é composto por sete artigos e completado com uma relação bibliográfica comentada sobre os Fulni-ô, trazendo ainda em anexo vários documentos relativos às terras daquele povo indígena.

A publicação dessa coletânea é muito oportuna pelo fato de reunir um conjunto de textos com diferentes olhares e abordagens que procuram fugir do exotismo, como também do simplismo em tratar sobre um povo tão singular, situado no contexto sócio-histórico do que se convencionou chamar-se Nordeste brasileiro, onde a presença indígena foi em muito ignorada pelos estudos acadêmicos e deliberadamente negada, seja pelas autoridades constituídas, seja também pelo senso comum.

Diante exíguo conhecimento que se tem sobre os Fulni-ô e da dispersão dos poucos estudos publicados a respeito daquele povo indígena, provavelmente a primeira edição dessa importante coletânea será brevemente esgotada. Pensando em uma segunda edição seguem sugestões. A primeira diz respeito ao próprio título do livro, pois da forma com consta, ao serem referenciados, os Fulni-ô aparecem como última parte do título: Cultura, identidade e território no Nordeste indígena: os Fulni-ô. Para um efeito prático da referenciação bibliográfica, propomos então uma inversão no título para: Os Fulni-ô: cultura, identidade e território no Nordeste indígena.

Sugerimos também a inclusão de mapas de localização que compreendam o Nordeste, Pernambuco, o Agreste e Águas Belas, onde habitam os Fulni-ô. A nosso ver é tal mapa imprescindível, pois possibilitará a visualização do povo indígena em questão e o contexto das relações históricas e socioespaciais em que o grupo está inserido. Sabemos que imagens de uma forma em geral encarecem a produção bibliográfica, todavia a inclusão de fotografias, ao menos em preto e branco, também enriqueceria muito as abordagens dos textos.

Por fim, uma pergunta: para enriquecer mais ainda a coletânea, por que não acrescentar na Introdução de uma reedição comentários sobre quais foram as argumentações dos Fulni-ô a respeito das leituras prévias dos textos antes da publicação e como ocorreu a recepção daquele povo ao receber o livro publicado? Lamentamos a ausência na coletânea de artigos na área de História. Infelizmente, frente ainda ao pouco interesse de historiadores sobre a temática, colegas de outras áreas, principalmente da Antropologia, cada vez procuram suprir essa lacuna, realizando pesquisas em fontes históricas para embasarem seus estudos e reflexões a respeito dos povos indígenas.

Ainda para uma segunda edição, ou um possível e merecido segundo volume da coletânea, lembramos o estudo A extinção do Aldeamento do Ipanema em Pernambuco: disputa fundiária e a construção da imagem dos “índios misturados” no século XIX, apresentado em 2006 por Mariana Albuquerque Dantas como Monografia de Conclusão do Curso de Bacharelado em História/UFPE.

A mesma autora defendeu na UFF/RJ, em 2010, a Dissertação de Mestrado intitulada História dinâmica social e estratégias indígenas: disputas e alianças no Aldeamento do Ipanema em Águas Belas, Pernambuco.

(1860-1920). São duas pesquisas baseadas amplamente em fontes históricas disponíveis no Arquivo Público Estadual de Pernambuco e nas discussões da produção bibliográfica atualizada sobre os povos indígenas no Nordeste.

No momento em que a sociedade civil no Brasil, por meio dos movimentos sociais, principalmente na Educação, questiona os discursos sobre uma suposta identidade cultural nacional, a publicação dessa coletânea reveste-se, portanto, de um grande significado. A afirmação das sociodiversidades no país, questionando a mestiçagem como ideia de uma cultura e identidade nacional, significa o reconhecimento dos povos indígenas (SILVA, 2012), a exemplo dos Fulni-ô, em suas diferentes expressões socioculturais.

Busca-se compreender as possibilidades de coexistência socioculturais, fundamentada nos princípios da interculturalidade, A interculturalidade é uma prática de vida que pressupõe a possibilidade de convivência e coexistência entre culturas e identidades.

Sua base é o diálogo entre diferentes, que se faz presente por meio de diversas linguagens e expressões culturais, visando à superação de intolerância e da violência entre indivíduos e grupos sociais culturalmente distintos. (BANIWA, 2006, p. 51)

Essa coletânea é uma excelente referência tanto para pesquisadores especializados no estudo da temática indígena, como para as demais pessoas interessadas sobre o assunto e principalmente professores indígenas e não-indígenas que terão em mãos uma fonte de estudos sobre o tema, mais precisamente ainda na flagrante ausência de subsídios, objetivando atender as exigências da Lei 11.645/2008, que determinou a inclusão do ensino da história e culturas dos povos indígenas nas escolas públicas e privadas no Brasil.

Referências

BANIWA, G. dos Stos. L. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília, DF: MEC: Secad; Rio de Janeiro: Museu Nacional: UFRJ, 2006.

DANTAS, M. A. A extinção do Aldeamento do Ipanema em Pernambuco: disputa fundiária e a construção da imagem dos “índios misturados” no século XIX. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

______. História dinâmica social e estratégias indígenas: disputas e alianças no Aldeamento do Ipanema em Águas Belas, Pernambuco (1860-1920). 2ooo. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010.

SILVA, E. História e diversidades: os direitos às diferenças. Questionando Chico Buarque, Tom Zé, Lenine… In: MOREIRA, H. A. (org.). Africanidades: repensando identidades, discursos e ensino de História da África. Recife: Livro Rápido: UPE, 2012.

Edson Silva Oliva – Professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: edson.edsilva@hotmail.com Recebido em: 09/09/2013.

[IF]

Espelhos partidos: etnia, legislação e desigualdade na Colônia – SAMPAIO (E-CHH)

Das bandeiras levantadas por variados movimentos sociais e étnicos no Brasil, atualmente, a questão do fim dos estereótipos, tão vulgarmente propagado nos meios de comunicação para representar a tal da “diversidade cultural”, ainda mantém lugar de destaque, mesmo que pareça uma discussão “primária” (já que, teoricamente, seria óbvio que somos diferentes). Os povos indígenas, por exemplo, em suas reivindicações por reconhecimento por parte da sociedade civil, buscam ser vistos não por antigas características que os enquadravam numa homogeneidade exótica, mas a partir de suas próprias concepções repletas de diversidade.

Um desconhecimento arrogante parece reinar na maioria dos discursos que se dirigem a essa população, e o que mais intriga, a própria academia ainda engatinha em muitos meios para superar essa situação. Só há pouco tempo, a historiografia, graças a nomes como o de John Manuel Monteiro, tenta falar em diversos espaços, através de cuidadosos trabalhos com documentação, que os índios também têm história. Dizer isso, todavia, não é suficiente: os estudos que se debruçam sobre o passado desses povos vêm atentando cada vez mais para o fato de que os “discursos homogeneizantes”, combatidos pelos grupos atuais, precisam ser incorporados também nas análises históricas.

A obra Espelhos Partidos, fruto da tese de Patrícia Sampaio1, defendida no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense em 2001, é um feliz e rico exemplo dessa renovação historiográfica. O estudo, que se concentra na região das capitanias do Rio Negro e Grão-Pará, já é esclarecedor (mas não só por isso) por tratar de um espaço colonial português na América que não era propriamente Brasil, mas o Estado do Grão-Pará e Maranhão.

Ou seja, a busca por combater estereótipos já inicia com a própria delimitação espacial, ao estipular um contexto bem diferente dos conhecidos paulistanos ou cariocas.

Desde o início, a proposta da autora é apresentar os sertões de uma região que, assim como outras nos domínios lusitanos, era profundamente crivada por uma série de diversidades étnicas e sociais. Os grupos indígenas, produtores de uma babel linguística protagonista dessa história, são tratados enquanto agentes que mantinham múltiplas e complexas relações com diferentes personagens coloniais, como proprietários, administradores, representantes da coroa, negros escravos e forros, mestiços etc. Muito além de serem apresentados como “inseridos” na lógica colonial, vemos pela aguçada análise documental que os índios, gentios ou aliados, eram coautores desse universo. Para isso, sabiam habilmente transitar por entre espaços e manipular elementos por eles criados ou modificados, revelando identidades fluidas, intimamente relacionadas com suas variadas formas de busca pela realização de seus interesses.

O livro é composto por duas partes: a primeira, Quando o fim é o começo: os mundos da fronteira na Amazônia do século XVIII, apresenta os vastos “sertões” amazônicos dos setecentos, revelando espaços e estratégias com que os grupos iriam lidar naquele mundo de fronteira(s), entre Espanha e Portugal, entre a barbárie (os matos) e a civilização (as vilas), “na tentativa de aproximar-se da complexidade que caracteriza os sertões do Grão-Pará nesse período” (p. 33).

Em seguida, Códigos de fronteira: consolidando diferenças. Essa segunda parte dialoga prioritariamente com os principais conjuntos legais indigenistas deste período: o Diretório dos Índios e a Carta Régia de 1798. Apesar de direcionados para um grupo específico daquela população, o seu peso na formação social e sua importância no funcionamento econômico destas capitanias faziam com que as transformações advindas desses arcabouços legais tivessem alcance bem mais amplo.

Por elas é possível perceber a enorme capacidade de leitura dos índios do contexto que se constituía ao seu redor. Longe de serem unicamente limitadores de suas ações por atitudes coercitivas, as leis eram também elementos apropriados pelos grupos indígenas em suas práticas políticas.

O que mais chama atenção na leitura dessa obra é a grande variedade de tipos sociais que constituíam aquela realidade fronteiriça.

O caráter limítrofe daqueles sertões era latente nos embates que se davam entre agentes que faziam do mundo ocidental e das antigas tradições realidades não tão separadas, mas ao contrário, geralmente conviventes. Nesse ambiente flutuante, índios brabos por vezes passavam para o lado aliado, que por sua vez, eram atravessados pelas hierarquias criadas pela lei, mas cuja capacidade de ação fugia e muito ao controle das autoridades.

Algumas conclusões da autora, contudo, não levaram em conta a heterogeneidade do território brasileiro no que dizia respeito à aplicação das leis indigenistas. Concordando com a ideia de Manuela Carneiro da Cunha, de que ao longo do século XIX a questão indígena passou a estar mais ligada à terra que à mão de obra, Sampaio acredita que a viabilidade da Carta Régia de 1798 no Grão-Pará se explicava pela contínua demanda de trabalhadores índios, ao contrário de outras regiões que continuaram utilizando os artigos do Diretório (p. 245). Contudo, esse não parecia ser o caso das capitanias do Ceará e Rio Grande do Norte, possuidoras de significativa população nativa e que permaneceram com a lei pombalina até meados dos oitocentos. Além disso, lá também se presenciaram “intervenções das populações nativas sobre a legislação pombalina”, que segundo a autora, seria uma das explicações sua revogação no norte do país (p. 226). Se as atitudes de rebeldia dos índios, resultantes das opressões sofridas por autoridades instituídas, provocavam declarações de insucesso dessa legislação, estas não eram exclusivas do Grão-Pará, estando presentes também em regiões que não aplicaram a Carta Régia de 1798.

O mérito maior do estudo em questão está em afirmar, convincentemente, que a análise da história desses povos não deve se resumir a perspectivas homogeneizantes que os enquadrem em submissos inertes, nem tampouco em guerreiros obstinados. A realidade social setecentista amazônica foi interferida fortemente pela ação desses grupos, que não estavam à margem do processo, mas como já foi dito aqui, eram dele coautores. O destino das práticas civilizatórias propostas em Portugal, cujo “fracasso” era sempre atribuído aos administradores sedentos pelo abuso da mão de obra, foi modificado em relação às ideias originais pela própria obstinação dos índios em realizar seus objetivos a partir de suas próprias opiniões, frequentemente divergentes das autoridades coloniais.

Na conclusão, o livro encerra tratando de silêncios: conta a breve história de duas crianças índias, Iuri e Isabella, cujos ancestrais e primeiros anos de vida pouco se conhece. Foram levadas para a atual Alemanha pelos viajantes Spix e Martius como artigos de curiosidades, e tiveram suas vidas encerradas pouco depois de chegarem ao continente europeu. A indiferença em relação a essas pessoas, cujo espectro silencioso é ensurdecedoramente revelador, relaciona-se diretamente com toda a história da relação da nossa sociedade com outros grupos étnicos, com índios, negros e ciganos, com minorias negligenciadas, com o incomodante “outro”. A historiografia, também silenciada e silenciante, era cúmplice dessa tendência, ao acreditar durante tanto tempo que registros para recuperar uma “suposta história” dos indígenas nem existiam. Dar o tom de denúncia a estas considerações finais, de forma provocativa e estimulante para outras reflexões, gritando contra emudecimentos reveladores, é mais que um serviço ao público: é um convite a toda a sociedade para se repensar, se (re)representar, se desconhecer, para, talvez, saber melhor de si.

Notas

1 Patrícia Maria Melo Sampaio possui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado pela Unicamp. Professora do departamento de história da Universidade Federal do Amazonas, é líder do grupo de pesquisa História Indígena e da Escravidão Africana na Amazônia (HINDIA) e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Política, Instituições e Práticas Sociais – POLIS.

João Paulo Peixoto Costa Doutorando pela Universidade Estadual de Campinas. E-mail: qdedo@hotmail.com

SAMPAIO, Patrícia Maria Melo. Espelhos partidos: etnia, legislação e desigualdade na Colônia. Manaus: Editora Universidade Federal do Amazonas, 2011. Resenha de: COSTA, João Paulo Peixoto. Fronteiras Desiguais. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v. 14, n. 25, p. 245-248, jul./dez. 2013. Acessar publicação original. [IF]

Juventude em conflito com a lei – PAIVA (E-CHH)

PAIVA, Vanilda; SENTO-SÉ, João Trajano (Org.). Juventude em conflito com a lei. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. 280p. Resenha de: LOBO, Leylane Cabral. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, vs. 12 e 13, ns. 22 e 23, p.395-400, jul./dez. 2009 e jan./jun. 2010.

Tem sido comum o enfrentamento do aumento dos casos de violência praticados por crianças e adolescentes com a utilização de medidas repressivas, meramente punitivas, em detrimento de ações educativas que visem à diminuição de atos infracionais.

O uso extensivo e arbitrário de medidas socioeducativas de restrição de liberdade não tem servido para transformar a vida daqueles que enveredam pelo caminho da criminalidade. Encerrar jovens que cometeram pequenos delitos juntamente com outros que praticaram infrações mais violentas em nada contribuiu para a diminuição da prática de atos infracionais por adolescentes.

Igualmente importante é reconhecer que não necessariamente os adolescentes cometem crimes mais graves que os adultos. Nas últimas décadas, os meios de comunicação, em geral, e setores mais conservadores da opinião pública reivindicaram mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) amparados no argumento de que os adolescentes, devido à sua condição de imaturidade emocional e cognitiva, são autores de atos criminosos mais violentos e recebem medidas brandas Pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas, evidenciaram, entretanto, que o perfil dos crimes cometidos por adolescentes no Brasil não se diferencia significadamente dos praticados por adultos e que, ao contrário do que se apregoa, a lei prevê punição aos adolescentes que praticam atos violentos, cabendo, entretanto, ao judiciário aplicá-las.

É necessário reconhecer que a adolescência é uma fase da vida específica, marcada por profundas mudanças no processo de seu conhecimento interno, na formação de caráter e na construção de sua personalidade.

No Brasil e no mundo, os jovens vêm sendo os principais perpetradores das formas mais graves de violência. E têm sido também suas principais vítimas. Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, os infantes e os adolescentes passaram a ser considerados sujeitos de direito e com deveres, e a estar amparados por lei, entretanto, essa mesma lei não vem sendo cumprida em sua integralidade. As medidas socioeducativas deveriam reeducar e integrar esse jovem à sociedade, contudo, atualmente ela tem sido usada de forma extremamente punitiva e repressora.

O livro Juventude em conflito com a lei é uma importante publicação que traz para o debate diversificadas questões sobre a relação de adolescentes com a prática de crimes. O livro foi elaborado a partir das discussões ocorridos no Seminário Internacional “Juventude em conflito com a lei” e retrata a realidade das práticas de medidas socioeducativas e sua eficácia na reintegração desse jovem à sociedade, trazendo à tona uma descrição crítico-analítica das intervenções e dos projetos de instituições públicas e privadas com relação à juventude e suas desordens sociais, retratando a busca pela reeducação desses jovens e, principalmente, seu processo de mudanças em relação às práticas criminais. Aborda uma conjuntura de fatores que influencia o aumento dessas práticas violentas por crianças e adolescentes, onde várias questões sociais interferem em sua evolução, tendo como principal aspecto o tráfico de drogas. A professora Vanilda Paiva e o professor João Trajano Sento-Sé, organizadores da coletânea, apresentam reflexões sobre a temática juvenil e as medidas socioeducativas, principalmente no contexto do Rio de Janeiro, entretanto, pontuam casos de outras localidades.

O livro é trabalhado em três momentos, além da introdução, e contém quinze textos de autores que possuem vasta experiência e conhecimento da temática. A abordagem está focada na prática de violência por crianças e adolescentes, destacando as atividades culturais e educacionais destinadas aos jovens que praticaram infrações, a eficácia dessas medidas, além de englobar uma visão histórica dessas ações. Trata a questão de forma original, utilizando uma visão contextualizada e pontuando não só suas práticas, mas explanando aspectos das relações sociais que englobam os aspectos psicológicos, físicos e biológicos.

No texto de introdução, elaborado por Paiva, é apresentado o contexto complexo das temáticas abordadas no livro. De forma descritiva, tece uma ligação entre os textos revelando os contextos de sua elaboração, pré-definindo posicionamentos dos autores quanto às infrações cometidas por crianças e adolescentes.

O primeiro momento, “Pesquisa e ação social entre jovens em conflito com a lei”, enfatiza dados de pesquisas constituídas na área de violência juvenil e a efetivação das práticas socioeducativas de reinserção desse jovem na sociedade, e é composta por quatro seções que têm como autores Paiva, Soares e Duarte, Potengy e Calheiros e Soares. Aborda a precariedade da estrutura funcional destinada a jovens infratores, relata os resultados de pesquisas e faz um mapa do contexto histórico da ação de legitimação da punição.

O segundo, individualizado como “Outras visões do problema”, elenca sete seções e tem textos de: Dubar, Heitmeyer, Misse, Gonçalves, Sento-Sé, Teixeira e Lacey. Apresenta um olhar sociológico da compreensão da delinquência juvenil, questionando suas funções e interação. Destaca as possíveis causas e consequências, além de propor a prevenção do fator potencial que gera a violência juvenil, (o tráfico de drogas). A partir de projetos de pesquisa, retrata a prática da punição e não da inserção; o uso da violência como reivindicação, as mudanças no conceito de violência e o aumento da repressão ao jovem.

“O projeto e seus atores”, é o terceiro ensejo, ele traz Botelho, Silva, Paiva e Porfírio, através de seus escritos, e expõe as ações dos CRIAMs, e relatam projetos “bem sucedidos” sobre a valorização da família na reinserção desse jovem e as características conceituais da juventude.

Os autores analisam a violência praticada pelos jovens como uma característica comum a essa fase da vida que busca desafios, novas experiências e a quebra de barreiras e/ou regras, constatando que as “revoltas” dos jovens expressam o descontentamento, em que várias questões sociais interferem nessas ações, e não só propriamente a miséria e as desigualdades. Enfatizam a influência de outros elementos que alimentam as mudanças, como a busca por uma identidade e a auto-afirmação perante a sociedade. Entretanto, mesmo quando assumem essa posição de agressores, o fazem num contexto de dúvidas, questionamentos, imposições, o que por si só já lhes ressalva o “papel” de vítima.

Contudo, na maioria das vezes, as respostas estão centradas em posicionamentos e ações exclusivamente punitivas.

A violência praticada por jovens tem sido uma temática que vem merecendo destaque na sociedade brasileira nos últimos anos. Essas práticas violentas perpetradas por jovens vêm fazendo parte do cotidiano das escolas, das ruas e fazendo parte da agenda dos jornais. Os autores vão mais além desta constatação e mapeiam as causas e consequências do crescimento dessas práticas, contestando o que está sendo feito para lidar com esse movimento de ‘quebra’ das leis e regras sociais.

Traçando um panorama da aplicação das medidas socioeconômicas os autores defendem o “tratamento” desses jovens infratores de forma humanizada, em que a família, a comunidade e o Estado trabalhem em cooperação em prol da conscientização e reinserção desses jovens à sociedade. Tendo por meta também promover ações a fim de impedir os consequntes esteriótipos e condutas que visem à marginalização marginalizada desses jovens, visto que é natural serem classificados como com conduta considerada como nata, própria da pobreza, destituída de moralidade, e este seria um fator que implicaria na reincidência criminal.

O livro instiga o leitor estudioso ou interessado na temática e o atualiza sobre o que está sendo feito no sentido do enfrentamento da questão por autoridades, educadores e pesquisadores.

Além de evidenciar questões de fundo, como a necessidade de cobrar do Estado sua parcela de contribuição na luta para tirar essas crianças e adolescentes de práticas criminais; o aumento da repressão como gerador do aumento da violência; a influência da massificação do consumo pela mídia na colaboração para a reprodução da violência juvenil; além da situação complexa dentro dessas instituições, onde “aglomeram-se” jovens de várias organizações criminais em um mesmo espaço sem garantir sua segurança. Ponderando essas questões que caracterizam um contexto específico, podemos, na maioria das problemáticas, generalizar as características para o plano nacional e mundial, e lendo as descrições do livro podemos encontrar vários traços que podem ser atribuídos aos jovens de nossa realidade.

É um trabalho importante, que deve ser reservado como fonte de consulta permanente, especialmente para aqueles que se propõem a fazer análises acerca dos atos infracional praticados por jovens em seus mais diferentes aspectos. Pela riqueza dos relatos, pela cuidadosa seleção dos conteúdos trabalhados e pela transparência das ideias, o livro permite a mediação e a reflexão de profissionais das áreas jurídica, educacional, sociológica, entre outras, auxiliando numa discussão aberta da temática destacada.

Assim, pode ser dito, que o livro é uma contribuição fundamental, pois utiliza a análise reflexiva e formadora de um posicionamento que visa proteger a infância e juventude do “julgamento” coercitivo e da esteriotipização de marginalidade.

É necessário entender o contexto sócio-histórico dos jovens autores de ato infracionais e tentar compreender o aparecimento desse fenômeno, buscando encontrar soluções efetivas, pois a aplicabilidade da punição não parece ser uma “solução” efetiva e viável, já que produz como efeito a exclusão e não da reintegração desse jovem à sociedade.

Leylane Cabral Lobo – E-mail: leilalobo@hotmail.com

[IF]

Brasil rupestre: arte pré-histórica brasileira – JORGE et al. (E-CHH)

JORGE, Marcos; PROUS, André; RIBEIRO, Loredana. Brasil rupestre: arte pré-histórica brasileira. Curitiba: Zencrane Livros, 2007. Resenha de: MARQUES, Marcélia. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, vs. 11 e 12, ns. 20 e 21, p.309-316, jul./dez. 2008 e jan./jun. 2009.

Em Brasil rupestre: arte pré-histórica brasileira, as palavras que descrevem e interpretam o acervo de arte rupestre se aliam à imagem fotográfica numa afirmação eficaz da interrelação entre os “sentidos visuais e verbais”. A composição gráfica do livro é primorosa; destaque especial para caixas de texto onde são apresentadas especificidades dos sítios, de estilos, de técnicas e de instrumentos de elaboração da arte rupestre. Nas páginas iniciais, as fotografias de estradas recortando paisagens e um mapa do Brasil (apontando os 32 municípios brasileiros visitados) anunciam o longo trajeto realizado pela expedição. Na primeira parte do livro, o arqueólogo Pedro Ignácio Schmitz, numa narrativa poética na primeira pessoa, e o fotógrafo Marcos Jorge relembram e revelam vivências e paisagens nos cenários recriados com a arte rupestre. Pessoas no passado e no presente, ao seu modo, teriam encontrado refúgio nestes ambientes que persistem.

No primeiro capítulo, a diversidade da arte rupestre brasileira é constatada e a análise estilística se apresenta como recurso de entendimento; as semelhanças e as diferenças são passíveis de reconhecimento mediante a identificação de estilos, que adquirem expressão em figuras ou formas representadas (seres humanos, animais, plantas, objetos e figuras geométricas), segundo a particularidade das regras de cada grupo. As representações humanas estão presentes em todo o país, assumindo diferentes maneiras de composição. O potencial interpretativo destas figuras sugere posições de status (relacionadas ao gênero e à idade) e, ainda, é passível situar o papel social do indivíduo. As especificidades gráficas de todas as demais representações documentadas são também detalhadas de acordo com os elementos de composição das figuras. Prous e Ribeiro despertam um olhar relacional entre a arte rupestre e as experiências etnográficas convocando, de certo modo, o leitor a adentrar o mundo das concepções pré-históricas possíveis. Ao longo de quase todos os escritos, a analogia etnográfica é solicitada para aclarar manifestações gráfico-culturais do mundo pré-histórico. Estas possibilidades interpretativas também se estendem para figuras, a princípio, irreconhecíveis. Tais perspectivas conferem singularidade a esta obra, na medida em que se ampliam as análises que recaem, frequentemente, sobre o estudo taxonômico das tradições da pintura rupestre em regiões brasileiras (GUIDON, 1992; PESSIS; GUIDON, 2000; PROUS, 2007).

A duração da arte, a expressão dos grafismos gravados e sua autoria, especialmente no sul do país, são temas centrais do segundo capítulo. O suporte da arte rupestre é considerado no âmbito das escolhas e do seu grau de resistência às intempéries. Na extensão do Planalto Meridional sul-rio-grandense, as “pisadas”, grafismos que sugerem rastros de animais, são recorrentes. Se até o momento, as considerações acerca da arte rupestre versavam sobre “o quê, como, e onde faziam?”, as reflexões sobre as gravuras da costa de Santa Catarina se tornam bastante instigantes, na medida em que ampliam as indagações para “quem fazia?” As escolhas do posicionamento dos painéis e a localização dos sítios são relacionadas às ocupações dos guarani históricos e sambaquieiros.

No entanto, algumas argumentações não sustentam estas autorias artísticas. Por outro lado, é sugerido que os “letreiros” insulares, especificamente, tenham sido concebidos pelos habitantes dos pequenos sambaquis que, ao marcarem graficamente os rochedos, estariam afirmando a posse territorial.

Antes de apresentar a arte rupestre do Centro e do Nordeste do Brasil, Prous e Ribeiro, no quarto capítulo, fazem alusão especialmente às ocupações e à cultura material destes territórios num horizonte cronológico de 12.000 a 9.000 anos atrás (sugiro consultar uma escala esquemática, nas páginas 110 e 111, intitulada: linha do tempo da pré-história brasileira). Os vestígios mais antigos de arte rupestre foram datados entre 9.000 e 7.000 anos atrás, em um painel de pintura, no Piauí, e num bloco desabado com gravuras em Minas Gerais. No entanto, a crescente correspondência de aumento de pigmentos e de objetos coloridos ocorre entre 7.000 e 4.000 anos atrás; nesse período, pode ser observada uma variação de estilos na pintura rupestre. No início, as formas animais predominam diante da pouca representatividade das figuras geométricas e, posteriormente, este estilo irá ser mais evidenciado juntamente com as representações alusivas a corpos celestes. A partir de 2.000 anos atrás, em diversas áreas, grupos agricultores representaram figuras relativas aos vegetais cultivados nas paredes de abrigos. Nesse percurso temporal, algumas das pinturas (machados de pedra semilunares) podem ser atribuídas às populações indígenas tardias, os antepassados de grupos Jê do Brasil Central; neste caso, não se trata de analogia etnográfica, mas de autoria artística.

Após este panorama cronoestilístico geral do Centro e Nordeste do Brasil, as regiões que concentram possivelmente a maior diversidade de arte rupestre na extensão do continente, Prous e Ribeiro apresentam particularidades de sítios de alguns estados (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Tocantins, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Minas Gerais).

As abordagens dos sítios estão centradas, principalmente, nos aspectos geomorfológicos, na antiguidade da ocupação na região e, pontualmente, na visibilidade segundo a localização na paisagem. Para alguns dos abrigos, são atribuídos o uso e a função.

No que diz respeito às representações gráficas, propriamente, são ressaltados os temas, os estilos e, em alguns casos, a sucessão de pinturas segundo a autoria de diferentes grupos. As considerações acerca da coexistência de vários estilos num mesmo painel redimensionam o termo “superposição”, referido na literatura sobre arte rupestre brasileira para indicar autorias em diferentes períodos. Neste sentido, Prous e Ribeiro apontam a “interação” entre figuras (novas e antigas) e combinações gráficas respeitando espaços previamente pintados ou, ainda, com superposições harmônicas (segundo observado no sítio Fonte Grande, na Bahia e em sítios localizados na Serra do Lajeado, em Tocantins). Os contatos intertribais e as retransmissões gráficas entre grupos distintos que se deslocavam nos compartimentos ambientais locais (na região da Serra do Lajeado) podem ser considerados a partir de grafismos intrusivos, aos quais os autores se referem como redes de “conversações” da pré-história. No Estado de Minas Gerais, o estudo cronoestilístico se torna mais amplo devido à considerável variedade de estilos das pinturas rupestres que foram mudando ao longo do tempo.

Alcançando o norte do Brasil, arqueólogos e fotógrafos revelam a arte rupestre amazônica no quinto capítulo. A apresentação inicial da pré-história daquela região, assim como de outras áreas abordadas neste livro, se deteve nas ocupações mais antigas e em vestígios da cultura material. No que diz respeito à arte rupestre, há especificidades estilísticas ao longo do rio Amazonas e de seus afluentes; na porção setentrional, predomina a figura humana em pinturas e gravuras, com especial representação do rosto, enquanto que a noroeste do rio Amazonas sobressaem as figuras geométricas, e ao longo dos afluentes ao sul do rio Amazonas, as pinturas mantêm semelhança ou “parentesco” com estilos rupestres do Brasil Central. Esta correlação estilístico-espacial é passível de ser mais bem visualizada pelo leitor graças à abrangência territorial e à vasta documentação fotográfica desta obra. Prous e Ribeiro, em mais uma feliz interrelação entre as expressões arqueológicas e etnográficas, consideram semelhanças entre os motivos rupestres e os elaborados na cerâmica de algumas populações indígenas. Penso que tal perspectiva possa ser inspiradora para os leitores que buscam ampliar o entendimento das representações gráficas rupestres a partir do modo e dos instrumentos de elaboração, da autoria e, ainda, da configuração dos sistemas semióticos. Outra relação pode ser apontada entre povos indígenas e sítios arqueológicos no plano da reconfiguração da identidade étnico-territorial. Em Roraima, algumas populações indígenas elegeram os sítios de arte rupestre como marcos ou sinais que conferem legitimidade à antiguidade de ocupação da região.

Reflexões: eis a tônica da conclusão do livro. Indagações sobre o “por quê” e “para quem” seriam realizadas, e as representações artísticas rupestres são dimensionadas em dois modelos de explicação revisitados: a “magia simpática” e a “experiência xamânica”. No que diz respeito à autoria da arte rupestre (“por quem?”), as relações de gênero e os papéis sociais em algumas sociedades indígenas são considerados e repensados quanto aos autores (homens e/ou mulheres) da arte rupestre. Após estas reflexões iniciais, Prous e Ribeiro dedicam atenção ao potencial do universo de significação e à busca de explicações para as semelhanças e diferenças entre os grafismos (alertando para a precipitação em explicações difusionistas e para a projeção de categorias do próprio pesquisador). Dando prosseguimento a esta percepção relacional, são apontadas as tradições da arte rupestre brasileira (Planalto, São Francisco, Nordeste, Guyano- -Amazônica, Litorânea e Agreste), cuja definição está relacionada aos “atributos temáticos, técnicos e morfológicos das figuras”.

As palavras finais do livro são instituídas de sentido humanista e preservacionista. Embora alguns sítios tenham sido tombados e outros se encontrem em áreas de preservação, ainda são pouco representativos diante da quantidade de sítios a serem protegidos. As maiores ameaças são decorrentes das minerações industriais, usinas hidrelétricas, rodovias e linhas de transmissão.

Diante deste potencial de interferências, são avaliados os processos dos licenciamentos públicos e o reconhecimento da necessidade de políticas públicas eficazes para a proteção de sítios arqueológicos. O espaço museológico de exibição, e as relações entre as populações tradicionais e os bens patrimoniais devem ser redimensionados e respeitados para que haja reconhecimento no horizonte de significações do passado, do presente e das gerações futuras.

Brasil Rupestre: arte pré-histórica brasileira é um livro que, a todo momento, se reporta ao geral e ao particular – os sítios são relacionados a contextos nacionais e a alguns países da América do Sul. Imagens e palavras, numa aliança de sentidos, reforçam mutuamente as representações estilísticas, as temáticas gráficas e os contextos geoambientais. As interpretações decorrentes de analogias etnográficas detêm um forte potencial de ampliação, “tanto do concebido quanto do vivido” nas sociedades pré-históricas.

A atenção dedicada às análises estilísticas demonstra que os universos das formas de representar desvendam um “mundo pré-histórico da arte rupestre” marcado pela diversidade.

Referências

GUIDON, Niéde. As ocupações pré-históricas do Brasil (excetuando a Amazônia). In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

PESSIS, Anne-Marie; GUIDON, Niéde. Registros rupestres e caracterização das etnias pré-históricas. In: VIDAL, Lux (Org.). Grafismo indígena. São Paulo: EDUSP, 2000.

PROUS, André. Arte pré-histórica do Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2007. (Coleção Didática).

Marcélia Marques – E-mail: marceliamar@terra.com.br

[IF]

Dizer o que não se deixa dizer: para uma filosofia da expressão – DUARTE (E-CHH)

DUARTE, Rodrigo. Dizer o que não se deixa dizer: para uma filosofia da expressão. Chapecó: Editora Argos, 2008. Resenha de: KANGUSSU, Imaculada. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v.11, n.19, p.346-348, jan./jun. 2008.

Dizer o que não se deixa dizer: para uma filosofia da expressão, novo livro de Rodrigo Duarte, amigo do saber e figura destacada no cenário internacional da Estética e da Filosofia da Arte, lançado na coleção Debates da Editora Argos, traz como subtítulo “Para uma filosofia da expressão”. Expressão pode ser percebida como “tirar da pressão”, manifestar algo recalcado cujo manifestar- se produz, ao mesmo tempo, um alívio em quem exprime e um apelo sensível ao acolhimento – ainda que este não lhe seja assegurado. Trata-se de fazer aflorar algo até então oculto, dando-lhe uma forma objetiva que pode ser compartilhada. Por não lhe estar garantida a desejada recepção, toda expressão é uma espécie de mensagem na garrafa.

Nos seis artigos que compõem a obra, mostra-se como o conceito fundamental nas obras de arte e na dimensão estética em sua maior amplitude é também um fundamento da filosofi a, tendo como base o pensamento do filósofo crítico Theodor Adorno.

Apresenta-se como a divisão estrita do trabalho intelectual em esferas ultra-especializadas – a partir do sem dúvida fabuloso desenvolvimento das ciências tecnológicas – gerou uma restrição progressiva do pensamento humano que perde com isso a noção de um sentido maior capaz de nortear o desenvolvimento das pesquisas particulares. “No caminho para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido”, afirmam Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento. É a expressão deste sentido abandonado que parece guiar o autor no livro de linguagem acessível não só aos dedicados às questões fi losófi – cas, mas também a quem quer que esteja familiarizado com os problemas intelectuais postos pelo processo histórico no mundo contemporâneo, dito “globalizado”.

Nesse sentido, é ressaltada a potência da arte como uma forma de cognição, na medida em que o conhecimento envolvido na experiência estética é radicalmente diferente do científico: é capaz de dar a conhecer não apenas o que já conhecido, mas de abrir-se ao novo, ao inaudito. Duarte distingue, portanto, “expressão” de “comunicação”. Enquanto esta última diz respeito ao trânsito de informações, “a uma impalpabilidade das torrentes de dados contínua e simultaneamente transmitidos”, a expressão envolve alto grau tanto de responsabilidade intelectual quanto de refinamento formal. Cito o autor: “o que a qualifica para uma indispensável – ainda que, para alguns, quixotesca – militância teórica pela humanidade”. Trata-se de revelar o invisível, trabalho teórico ligado à produção de novas formas de discurso. A necessidade – para o processo cognitivo – de trazer à tona o que está oculto fica bastante evidente quando lembramos que, apesar de contemplarmos, diariamente, o movimento do sol em torno da terra, sabemos que é a terra que se move em torno dele. E sabemos também quantos mártires foram necessários para que disso soubéssemos. A distinção entre pseudo evidência imediatamente comunicável e trabalho expressivo coloca este último, muitas vezes, sob suspeita, sobretudo na esfera das artes, conforme Adorno nas Mínima moralia: “quanto mais precisa, conscienciosa e adequadamente se expressa [o escritor], o resultado literário será avaliado como mais dificilmente compreensível; enquanto que, tão logo se expressa de modo relaxado e irresponsável, se é recompensado com uma certa compreensão”. A dificuldade advém do entrelaçamento entre forma e conteúdo. Se a forma é conteúdo sedimentado, há uma não-exterioridade entre o que se diz e como se diz. Pensamentos de ponta não encontram elocuções banais. “O que é frouxamente dito é mal pensado”, ainda Adorno, “isso pode ajudar a explicar por que à fi losofi a sua expressão não é indiferente nem exterior, mas imanente à idéia. Seu integral momento de expressão, não-conceitual e mimético, só é objetivado através de apresentação – linguagem […] Onde a filosofia desiste do momento expressivo e do dever da apresentação, ela se iguala à ciência.” A riqueza da ideia exposta reside na possibilidade de se expressar a dimensão pré-conceitual, pré-lógica, que é o fundo de todo pensamento. O momento expressivo caracteriza, assim, também a partir da perspectiva de Duarte, uma differentia specifica entre a filosofia e a ciência. O autor contrapõe-se à ideia de que as questões éticas e metafísicas estão fora das possibilidades do discurso articulado, ao qual se alinhariam as ciências naturais. E enfrenta a célebre proposição 7 do Tractatus lógico-philosophicus, de Wittgenstein, “daquilo que não se pode falar, deve-se calar”, encarando-a como autocensura extremamente positivista imposta pela lógica a toda linguagem que não seja logicamente exata e salientando a impossibilidade (e o autoritarismo, acrescento) de dizer como deve ser o próprio dizer. Duarte adverte que “uma das mais evidentes manifestações da liberdade está associada à possibilidade de expressar aquilo que se pensa, na medida em que configura a liberdade naquele sentido de confluência entre o objetivo e o subjetivo”. Contra Wittgenstein, Adorno considera tarefa filosófica primordial justamente “dizer o que não se deixa dizer”.

Dizer o que não se deixa dizer, o livro, traz ainda figurações do conceito de “expressão” conforme filósofos voltados para a estética, a comparação deste com o movimento nomeado por Freud como “sublimação”, seu papel na linguagem a partir de Walter Benjamin, e o caráter expressivo da música, segundo Adorno. Parodiando este último, pode-se dizer que, na obra de Duarte, a expressão busca conquistar a força sem a qual a vida se dilui sem ser ouvida. E a filosofia aparece como expressão do inexprimível, abismo infinito, desafio incontornável à mente humana. E trabalho sem fi m já que, como bem assinalou a poeta Ana Caetano, há sempre um bis no abismo.

Imaculada Kangussu – E-mail: lkangassu@gmail.com

[IF]

Esclavos de la ciudad letrada. Esclavitud, escritura y colonialismo en Lima (1650-1700) – MARTÍN (E-CHH)

MARTÍN, José Ramón Jouve. Esclavos de la ciudad letrada. Esclavitud, escritura y colonialismo en Lima (1650-1700). Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2005. Resenha de: WANDERLEY, Marcelo da Rocha. Especiaria – Cadernos de Ciências Humanas, Ilhéus, v.10, n.8, p.797-804, jul./dez., 2007.

Nos últimos vinte anos a historiografia brasileira tornou-se responsável por uma parcela considerável e significativa da produção sobre a problemática da escravidão nas Américas, fato incontestável tendo em vista importantes evidências, tais como o papel de destaque ocupado pela matéria nos currículos dos cursos universitários de história, nos catálogos editoriais e nos diversos congressos sobre a história do Brasil realizados desde então.

Por sua vez, o incremento do debate sobre o tema nos meios universitários brasileiros haveria de privilegiar marcadamente a interlocução com os estudos provenientes dos meios acadêmicos norte-americanos, tendo em vista algumas pautas de similaridades entre ambos os processos quanto às formas de organização da instituição escravista e, sobretudo, em razão do interesse comum quanto aos problemas relacionados à escravidão rural.

Menor ressonância tiveram os trabalhos dedicados à questão da escravidão no mundo hispano-americano – excetuando-se relativamente o Caribe hispânico de Manuel Moreno Fraginals e Fernando Ortiz. As razões vão desde raros e descontínuos intercâmbios acadêmicos até o desinteresse ocasionado pela percepção da limitada importância do trabalho africano nos territórios da monarquia castelhana quando comparados a magnitude de sua utilização nas denominadas América Portuguesa e Inglesa, recortes territoriais evidenciados pela historiográfi ca mais tradicional.

Neste contexto de abstenção do debate sobre os rumos da historiografi a da escravidão em diferentes países da América hispânica, encontram-se principalmente a obras de Rolando Mellafe – de caráter mais global e que seria durante largo tempo uma sólida referência sobre a questão – e de Enriqueta Vila Villar sobre o problema do tráfico de escravos naquela região e finalmente os trabalhos paradigmáticos de Gonzalo Aguirre Beltrán para o México e de Frederick Bowser e de Carlos Aguirre para o caso Peruano.

No caso dos estudos sobre a escravidão no Peru durante o período do Antigo Regime, despontam nos últimos anos alguns trabalhos que inspirados nas linhas abertas por Bowser e Aguirre se encaminham a uma análise da questão da escravidão a partir da perspectiva da História Cultural. É este exatamente o caso do livro de José Jouve Martín, professor do Departamento de Estudos Hispânicos da Universidade de McGill em Montreal.

O livro se dedica principalmente a analisar a problemática das interseções entre a cultura letrada e cultura oral tendo como objeto particular a comunidade de africanos e seus descendentes, todos residentes na cidade de Lima na segunda metade do século XVII, período quando já estão consolidadas as estruturas burocráticas nos reinos americanos. Aliás, uma Lima percebida pelos cronistas e ainda recenseada entre o século XVI e a primeira metade de XVII como uma cidade de caráter africano, por conta de uma população majoritariamente formada por grupos provenientes do Congo e de Angola.

Concentrado no campo da escravidão urbana, tal estudo revela como negros, mulatos e zambos participavam ativamente das articulações da cultura letrada sem que necessariamente houvessem adquirido a habilidade de ler e principalmente a de escrever. É justamente esta evidência das interações dos segmentos africanos com os signos da cultura letrada e com os textos escritos sem necessariamente implicar a aquisição de habilidades cognitivas num sentido estrito que demarca o inovador deste trabalho. Ainda que condicionada pela instituição da escravidão os usos da escrita servem aqui como referência para evidenciar a extrema complexidade dos processos de inserção dos africanos nas sociedades americanas – tal qual a historiografi a brasileira tem demonstrado nos últimos anos.

Sendo assim, os problemas destacados por Jouve encontram inspiração em larga medida nos fundamentos de interpretações anteriores voltadas para a comunidade indígena – sobretudo as de Serge Gruzinski para o México. Tais perspectivas buscaram dar conta das práticas de apropriação da cultura escrita pelos nativos como meio de adaptação à complexidade do aparato jurídico castelhano e ainda como garantia de ver reconhecido suas posições na sociedade e ainda requerer privilégios de isenção tributária.

O autor robustece o argumento da mescla da cultura letrada com a oral, ao pretender comprovar em particular que os contatos dos africanos chegados à cidade de Lima com a cultura escrita ocorrem quase exclusivamente por meio dos mecanismos da predicação cristã levados a cabo pelas ordens religiosas. Em segundo plano, o processo de assimilação imposto aos negros se dava principalmente através dos materiais de catecismo, a exemplo do Catecismo para los rudos y ocupados editado em Lima no fi nal do século XVI.

Tais fatos não produziram necessariamente as condições de aquisição conjunta das habilidades de leitura e escrita, mas sim uma evidente assimetria entre ler e escrever que caracterizaria tanto a aquisição parcial de habilidades como também os distintos níveis de interação dos indivíduos pertencentes às nações africanas com o mundo letrado.

Ainda que tivessem sido excluídos das instituições formais de educação, negros, mulatos e zambos adquiriram familiaridade com a cultura letrada através de diferentes modalidades que estavam profundamente demarcadas pela convivência entre os textos alfabéticos e visuais. As relações com instituições civis e eclesiásticas – como ocorre por exemplo, com o zambo Santiago Benítez em relação ao Tribunal da Santa Inquisição e o mulato Francisco de Santa Fé no tocante ao Arcebispado -, bem como a participação em atos públicos e festas civis e religiosas constituíram situações onde a tradição escrita dos setores proeminentes desta sociedade eram de certo modo assimiladas mediante formas visuais inscritas no cotidiano daquelas comunidades.

Outra questão debatida diz respeito ao papel desempenhado por diferentes elementos do mundo jurídico como mediadores nos processos de inserção dos africanos na sociedade colonial.