Posts com a Tag ‘Epidemia’

Framing animals as epidemic villains: histories of non-human disease vectors | Christos Lynteris

Em 2020, o historiador e ambientalista Donald Worster publicou texto sobre a pandemia (covid-19) que irrompera no final do ano anterior e que continua devastando o mundo. Em seu texto, Worster (2020) chamava a atenção para o silêncio deixado nas cidades pelo afastamento da população dos possíveis caminhos capazes de cruzar com o tão temido coronavírus SARS-Cov-2, e que estava a se propagar de continente a continente, alcançando novas vítimas. Agora, a causa do silêncio não mais seria o pesticida DDT, como alertado por Rachel Carson em 1962 em seu livro Silent spring, mas um inimigo silencioso, não humano, que chegava desequilibrando a ordem social mundial. Como em outros surtos epidêmicos e pandêmicos, são os animais silvestres e seus patógenos apontados como os grandes vilões da história, e, assim como ocorreu com o Sars ou Ebola, a falta de certeza científica sobre o verdadeiro reservatório é compensada por representações sistemáticas e generalizadas de poucos animais selecionados; no caso, os morcegos, como “bandidos” epidemiológicos (Lynteris, 2019). Leia Mais

Zika no Brasil: história recente de uma epidemia | Ilana Löwy

O livro de Ilana Löwy, lançado em 2019 pela coleção Temas em Saúde da Editora Fiocruz, faz um balanço das principais questões de saúde pública envolvendo a epidemia de zika no Brasil a partir de 2015 e a sua relação com os casos de microcefalia. Historiadora das ciências biomédicas e atualmente pesquisadora do Instituto Nacional Científico e de Pesquisa Médica da França (Inserm), Löwy apresenta diferentes ângulos científico-políticos dessa epidemia de forma didática, articulando uma questão fundamental: o que de fato conhecemos sobre a trajetória do vírus da zika no Brasil?

A autora articula as diferentes dimensões em um campo temático com o qual já possui bastante familiaridade. Exemplo disso são seus trabalhos anteriores sobre as práticas científicas e de saúde pública em relação à febre amarela – doença que também é transmitida pelo Aedes aegypti –, (in)visibilidades dos objetos das ciências biomédicas, diagnósticos e direito reprodutivo. Essas abordagens são mobilizadas com naturalidade e fluidez na sua proposta de uma história “recente”, como está no título, ou “do presente” e seus desafios ( Löwy, 2019 , p.13). Leia Mais

La peste nella storia / William McNeill

William Hardy McNeill / Foto: Wikipedia /

Questo libro di William Hardy McNeill, scrittore canadese, storico ed esponente della global history (1917-2016), propone un’ampia ricostruzione degli incontri dell’umanità con le malattie infettive al fine di dimostrare come il variare della circolazione epidemica abbia da sempre influito sulle vicende umane e come il ruolo di tali malattie sia stato e rimanga fondamentale per l’equilibrio della Natura.

Questo libro di William Hardy McNeill, scrittore canadese, storico ed esponente della global history (1917-2016), propone un’ampia ricostruzione degli incontri dell’umanità con le malattie infettive al fine di dimostrare come il variare della circolazione epidemica abbia da sempre influito sulle vicende umane e come il ruolo di tali malattie sia stato e rimanga fondamentale per l’equilibrio della Natura.

L’ analisi è basata sul parallelismo tra il microparassitismo degli agenti patogeni e il macroparassitismo dei grossi predatori, i più importanti fra i quali sono sempre stati gli esseri umani. Sia i micro che i macroparassiti hanno interesse a spremere risorse dalle loro vittime. Ma quando esagerano e le uccidono, finiscono per soccombere, a loro volta, per mancanza di cibo.

Le civiltà devono dunque trovare e mantenere il giusto equilibrio tra queste due categorie di parassiti, ripristinandolo quanto prima, in caso di alterazioni dall’esterno, pena la loro estinzione.

Le sofferenze e l’annientamento di intere popolazioni a causa delle pandemie sono documentate fin dai tempi più antichi da fonti provenienti da civiltà come quelle mesopotamiche, quella egizia e quella cinese. McNeill ne fa un’analisi approfondita compensando con ipotesi e speculazioni ben argomentate la mancanza di sufficienti prove relative ad alcune aree del mondo e scegliendo una periodizzazione che dal Paleolitico si articola in sei fasi, corrispondenti ad altrettanti capitoli del testo, corredati ciascuno da un notevole apparato di citazioni bibliografiche. Un’interessante introduzione spiega la genesi del libro a partire dagli interrogativi posti dalla conquista spagnola dell’impero Azteco da parte di un esiguo gruppo di uomini. In appendice un elenco di epidemie verificatesi in varie zone della Cina dal 243 a.C.al 1911 d.C.

L’uomo cacciatore

L’habitat naturale dei primi uomini del Paleolitico era quello delle foreste pluviali africane, popolate da molti parassiti monocellulari capaci di vivere in modo indipendente, senza bisogno di sfruttare l’organismo di un qualunque ospite. Tali ambienti mantennero un buon equilibrio naturale tra predatori e prede, fino all’acquisizione da parte degli esseri umani di nuove tecniche che, condivisibili grazie all’acquisizione del linguaggio, permettevano loro di organizzarsi in gruppo e di cacciare i grossi predatori erbivori delle savane africane. Lo sfruttamento di risorse prima inaccessibili proiettò gli esseri umani al vertice della catena alimentare, senza mutare radicalmente il sistema dentro al quale si erano evoluti. Risultati molto più evidenti si verificarono quando si spostarono in ambienti caratterizzati da climi freddi e asciutti, dove il problema non era rappresentato dai microparassiti, molto meno numerosi ma dai macroparassiti.

I cacciatori riuscirono a sopravvivere imparando ad addomesticare il fuoco e a coprirsi con le pelli degli animali, ma quando le risorse di selvaggina si esaurirono, inevitabili furono le crisi di sopravvivenza in varie parti del mondo, crisi rese ancor più gravi da radicali mutamenti climatici a partire dal 20.000 a.C. L’ingegnosità umana trovò allora nuove strategie per vivere: lo sfruttamento delle coste marine con lo sviluppo della pesca e la raccolta di semi commestibili diede poi vita all’agricoltura, permettendo un rapido aumento demografico e favorendo in breve tempo la nascita di centri urbani.

L’affiorare alla storia

Pastori e agricoltori alterarono gradualmente i diversi ambienti, riducendone la varietà biologica ed accorciando le catene alimentari con il conseguente aumento dei microorganismi patogeni, invisibili all’occhio umano, a differenza dei macrorganismi.

Le colture irrigue ad esempio crearono una situazione climatica simile a quella delle foreste pluviali favorevole alla trasmissione di parassiti patogeni alla popolazione rurale.

L’intelligenza umana si attivò anche in questo caso elaborando prescrizioni dietetiche, come il divieto di mangiare carne di maiale presso ebrei e musulmani, e sanitarie, come l’espulsione dei lebbrosi dai villaggi, nel tentativo di arginare le malattie infettive.

La maggior parte di esse, il morbillo ad esempio, il vaiolo o l’influenza, furono trasmesse alle popolazioni umane da animali domestici oppure furono la conseguenza dell’inserirsi degli umani in un processo patologico presente fra gli animali selvatici, come nel caso della peste bubbonica, della febbre gialla e dell’idrofobia.

Dopo un lungo e continuativo contatto tra gli agenti patogeni e l’uomo, le infezioni virali e batteriche divennero endemiche in alcune società che acquisirono la capacità di resistere ai contagi (immunità di gregge), ottenendo in tal modo un grande vantaggio nell’ incontro con altri gruppi umani più semplici e sani destinati a soccombere per l’azione associata della malattia e della guerra.

Fusione dei serbatoi di virus delle aree civili dell’Eurasia: 500 a.C. -1200 d.C.

Durante il primo millennio a.C. si verificò una stabile condizione di equilibrio fra macro e microparassitismo nei tre più importanti centri di insediamento umano: la Cina, l’India e il bacino del Mediterraneo. Ciò permise una costante crescita demografica e un’espansione territoriale a ciascuna di queste civiltà, che avevano sviluppato un proprio serbatoio di virus capace di diventare letale solo se libero di diffondersi presso popolazioni prive di immunità.

Questo accadde a partire dal I secolo d.C. quando i viaggi di terra e di mare dalla Cina e dall’India fino al Mediterraneo divennero sempre più frequenti, con il conseguente scambio non solo di merci, ma anche di infezioni tra le varie civiltà. L’esposizione a nuovi agenti patogeni ebbe ben poco effetto in India, in Cina o anche nelle zone insulari del mondo, mentre l’incessante verificarsi di scoppi di gravi pestilenze fu una delle concause ad esempio della caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

Il Mediterraneo, i cui porti furono regolarmente colpiti dalle pestilenze, fu successivamente sostituito come centro di civiltà dai paesi europei più settentrionali, meno depauperati delle proprie risorse e avvantaggiati da una serie di innovazioni delle tecniche agricole che favorirono un notevole aumento della popolazione.

L’influsso dell’impero mongolo sul mutamento degli equilibri delle malattie:1200-1500

La peste nera del 1346 ridusse di un terzo la popolazione europea. Responsabile di tale infezione era la Pasteurella pestis, bacillo scoperto solo nel 1894, trasmesso agli umani dalle pulci dei roditori presenti nelle steppe euroasiatiche che ne erano cronicamente infette.

La peste giunse in Europa grazie alle piste carovaniere che attraversavano l’Asia, percorse da mercanti, corrieri postali ed eserciti. Dalla Crimea il bacillo salì poi a bordo delle navi, si diffuse in tutti i porti del Medio Oriente e d’Europa e da lì verso l’entroterra.

Molte furono le conseguenze di questa epidemia: psicologiche (paura della morte, colpevolizzazione degli Ebrei, ricorso a rituali o processioni come quelle dei flagellanti), culturali (la decadenza del latino in seguito alla morte di molti chierici e la diffusione delle lingue vernacolari, la danza macabra come tema ricorrente in pittura, una nuova spinta al misticismo), economiche (aspri scontri fra classi sociali).

Ebbe inoltre inizio un nuovo processo culturale attraverso il quale gli uomini impararono a ridurre al minimo i rischi dell’infezione: norme sulla quarantena da rispettare nei porti e altre regole introdotte dai governi delle città-stato specialmente in Italia e Germania. La stessa cosa non accadde nel mondo musulmano che, condizionato da una visione fatalista della malattia, guardava con diffidenza alle misure sanitarie proposte dai cristiani.

Le infezioni bubboniche continuarono ciclicamente a manifestarsi nell’Europa orientale determinando un progressivo disgregamento sociale e una spartizione delle steppe euroasiatiche fra gli imperi agricoli confinanti di Russia e Cina.

Scambi transoceanici tra il 1500 e il 1700

Gli incontri con le malattie infettive, irrilevanti prima dell’arrivo delle popolazioni europee e africane nel Nuovo Mondo, provocarono un imponente disastro demografico fra gli Amerindi sterminati dal vaiolo più che dalle armi degli invasori.

Senza questa malattia, sconosciuta alle popolazioni del Nuovo Mondo e interpretata come punizione divina, gli Spagnoli non sarebbero riusciti a conseguire la vittoria sugli Aztechi in Messico e sugli Inca in Perù. Dio sembrava favorire i bianchi e arrendersi alla superiorità spagnola, convertendosi poi alla loro religione, era la sola reazione possibile.

Altre epidemie si succedettero in quei territori che non raggiunsero mai una stabilità epidemiologica.

In Europa invece, tra 1300 e il 1700, si giunse a un progresso fondamentale: la “domesticazione” delle malattie epidemiche, che si trasformarono in malattie infantili, divenendo progressivamente endemiche e garantendo un regolare aumento della popolazione.

Va considerato inoltre il fatto che l’introduzione di piante e animali del Vecchio Mondo danneggiò gli equilibri ecologici preesistenti nelle Americhe, mentre le piante da lì esportate verso l’Europa garantirono la possibilità di produrre quantità supplementari di cibo.

McNeill insiste nel sottolineare come questa sia una vicenda esemplare per dimostrare il ruolo avuto dalle malattie infettive nel modellare la storia umana. Gli Europei acquisirono la tecnica della navigazione transoceanica e conquistarono molte regioni del mondo, ma la batteriologia fu importante almeno quanto la tecnologia nel decretare la loro supremazia.

L’influsso della scienza medica e dell’organizzazione sanitaria sull’ecologia a partire dal 1700

La creazione di nuovi equilibri ecologici si verificò soltanto nelle aree del mondo caratterizzate da stabilità politica e dalla possibilità di espandere la propria produzione agricola in modo da garantire un regolare aumento demografico.

Un maggiore ricorso all’allevamento del bestiame comportò ad esempio una maggiore assunzione di proteine nella dieta umana e un potenziamento nella formazione di anticorpi contro le infezioni.

Fra il 1200 e il 1700 i medici europei acquisirono nuove competenze grazie alle scuole di medicina e agli ospedali dove potevano osservare ripetutamente i sintomi e il decorso di una patologia.

Ma fu solo a partire dalla fine del XIX secolo che la ricerca medica riuscì ad isolare i germi delle varie malattie infettive ancora capaci di provocare milioni di morti come ad esempio il colera, procedendo anche alla realizzazione dei vaccini, come quello del vaiolo.

I primi decenni del XX secolo videro poi la nascita della medicina preventiva che perseguiva soprattutto il miglioramento delle condizioni igieniche delle case, dei servizi sociali, delle riserve idriche.

Va sottolineato l’importante ruolo dell’amministrazione sanitaria militare preoccupata di tutelare la salute degli eserciti, elemento fondamentale per l’affermazione dello Stato nel continente europeo.

Nonostante i continui progressi, la tecnica e la scienza non hanno ancora liberato l’umanità dalla sua antichissima condizione che la rende vulnerabile ai microparassiti e per il futuro immediato rimane evidente che stiamo attraversando uno dei più grandi sconvolgimenti ecologici mai conosciuti dal nostro pianeta.

Livia Tiazzoldi

McNEILL, William Hardy. La peste nella storia. L’impatto delle pestilenze e delle epidemie nella storia dell’umanità. Milano: Res Gestae, 2012 (1975). 282p. Resenha de: TIAZZOLDI, Livia. Il Bollettino di Clio, n.14, p.149-152, dic., 2020. Acessar publicação original

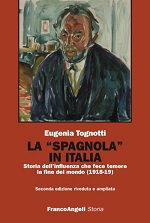

La Spagnola in Italia 1918-1919 / Eugenia Tognotti

Eugenia Tognotti / Foto: La Stampa /

Misure di distanziamento sociale, sospensione delle riunioni pubbliche, divieto di assembramento, limitazione all’uso dei mezzi di trasporto, chiusura di scuole, chiese e teatri: il lockdown di un secolo fa. La storia delle pandemie ci riporta, con il libro di Eugenia Tognotti, al biennio 1918-’19, nel pieno della terribile Spagnola; in effetti, gli echi di una malattia che sembrava sfuggire a ogni possibilità di intervento umano non sono poi così differenti da quelli riportati dai media oggi. La difficoltà diagnostica legata alla scarsa specificità del quadro sintomatico, simile a quello di altre malattie influenzali, ma ben più letale, l’elevato potenziale contagioso, la concomitanza con la guerra fecero rapidamente delinearsi il quadro di una tragedia collettiva.

Misure di distanziamento sociale, sospensione delle riunioni pubbliche, divieto di assembramento, limitazione all’uso dei mezzi di trasporto, chiusura di scuole, chiese e teatri: il lockdown di un secolo fa. La storia delle pandemie ci riporta, con il libro di Eugenia Tognotti, al biennio 1918-’19, nel pieno della terribile Spagnola; in effetti, gli echi di una malattia che sembrava sfuggire a ogni possibilità di intervento umano non sono poi così differenti da quelli riportati dai media oggi. La difficoltà diagnostica legata alla scarsa specificità del quadro sintomatico, simile a quello di altre malattie influenzali, ma ben più letale, l’elevato potenziale contagioso, la concomitanza con la guerra fecero rapidamente delinearsi il quadro di una tragedia collettiva.

“… Fame, peste, guerra. In tutta Italia vi è una grande epidemia chiamata febbre spagnola che anche capitò a Monterosso, non vi potete immaginare quanta gioventù muore, se dura ancora non restiamo nessuno […]. Si muore come l’animali senza il conforto di parenti e amici”. Il tono tragico di questa come di altre lettere, inviate da cittadini italiani a congiunti e amici residenti all’estero e richiamate nel volume, non lascia dubbi sulla gravità della situazione venutasi a creare a seguito della diffusione della Spagnola. Tuttavia, la documentazione ufficiale di quegli anni non fornisce un riscontro corrispondente, né permette di rilevare le reali dimensioni del problema; anzi, ci restituisce l’immagine di un dramma che si delinea a tinte flebili, almeno nella prima fase. E se anche oggi non è raro trovare memoria orale della terribile malattia, meno presente e più sfumata è la versione dei canali divulgativi ufficiali, apparati ministeriali, trattati scientifici, organi di informazione; tanto che molti interrogativi ancora rimangono in attesa di una risposta. Sui giornali dell’epoca le tracce della prima ondata dell’epidemia sono ineffabili, la tragedia che si consuma ha ancora tratti deboli e contorni sfocati. Quasi nulla riesce a trapelare della reale diffusione, delle incertezze del mondo accademico e scientifico, delle disfunzioni del sistema sanitario.

Come mai tale silenzio? Evidentemente, c’erano buoni motivi perché la realtà fosse taciuta o sottostimata. Nell’Italia lacerata dal primo conflitto mondiale, la morsa della censura dello Stato che proibiva la pubblicazione di informazioni militari si strinse, nel momento più drammatico della guerra, anche attorno alla Spagnola, la guerra sanitaria: fornire al nemico austro-ungarico informazioni sulla gravità della situazione reale era considerato contrario agli interessi nazionali, soprattutto nel momento in cui si stava preparando l’offensiva decisiva. Le direttive governative erano ferree per quanto riguarda il controllo dell’informazione: prevedevano addirittura il sequestro per le testate che avessero pubblicato articoli esplicativi. In realtà, ben prima dell’arrivo della Spagnola i giornali si erano esercitati a tacere ogni notizia che potesse avere un effetto demoralizzante sulla popolazione, aggredita già da diverse malattie epidemiche, come il colera, il tifo e il vaiolo.

Dopo il negazionismo del primo periodo – tutt’al più trafiletti tranquillizzanti, brevi note dai tratti ironici sulle pagine locali – finalizzato al consenso e al sostegno al mondo economico e produttivo necessario per la gestione della contingenza bellica, si rileva l’evidente difficoltà delle agenzie governative nel controllo e nell’orientamento della stampa; il diritto del cittadino all’informazione rimase, comunque, fortemente limitato, anche se risultò impossibile nascondere totalmente la realtà quando l’epidemia raggiunse l’acme.

Il saggio di Eugenia Tognotti, pubblicato nel 2002 e aggiornato nell’edizione del 2015, fornisce nuove conoscenze sulla pandemia influenzale del 1918. L’autrice ricorre a una molteplicità di fonti per ricostruire gli aspetti epidemiologici e socio-sanitari, ripercorrendo la cronologia di quegli anni: carteggi amministrativi, provvedimenti delle Autorità sanitarie, relazioni ministeriali. Ma sono presenti e riccamente documentati, grazie alla ricerca effettuata sui quotidiani dell’epoca e negli archivi di scrittura popolare, anche altri tratti che possono efficacemente contribuire alla costruzione del quadro storico del periodo, come le relazioni sociali, i comportamenti dei soggetti, le credenze e le idee ricorrenti: l’impatto che il dilagare della malattia esercitò sull’immaginario e che trovano, in modo sorprendente, una forma di continuità nelle crisi epidemiche, dai tempi lontani alla contemporaneità.

Chi non ricorda la mesta colonna dei carri militari diretti al cimitero di Bergamo, recentemente proposta dai media? Allo stesso modo, le immagini delle salme trasportate con mezzi speciali, delle inumazioni senza la presenza delle famiglie, dei depositi di feretri presso il cimitero monumentale e la stazione tranviaria di Porta Romana di Milano ebbero, negli anni 1918-’19, un enorme impatto sociale. “Non più preti, non più croci, non più campane” riferiva desolata una donna foggiana al genero. Le principali componenti dei rituali funebri, le cerimonie per elaborare il lutto, la condivisione del dolore nell’ambito familiare, l’intreccio fra la dimensione privata e quella pubblica erano cancellati dalla morte per Spagnola. Le fonti epistolari esprimono lo sconvolgimento del vissuto, lo smarrimento e l’angoscia di fronte ai divieti. “E’ una malattia brutta e schifosa che non ti portano nemmeno in Chiesa”, scriveva un abitante di Bedonia in una lettera diretta a New York. Ancora più della morte, sembrava incutere paura la desacralizzazione del corpo, il suo essere considerato un fardello pericoloso di cui disfarsi prima possibile.

Sono stati “i prigionieri dell’isola dell’Asinara a portare il tifo, il colera e altre malattie contagiose. Le autorità non erano riuscite a isolarle come avrebbero dovuto”; quindi, “i venditori ambulanti che bazzicavano di nascosto gli appartamenti” li introducono nelle case. Le parole del prefetto di Alghero nell’anno 1915 ci ricordano che, anche prima che si manifestasse la Spagnola, un’epidemia assume i tratti del dispositivo di emarginazione. Accade oggi, succedeva in un passato ben più lontano, avvenne anche in quel difficile biennio. La necessità dell’igiene e della disinfezione diventava un’ossessione e, almeno in alcuni strati della società, nascondeva la fobia del contatto con quelle parti sociali – quasi sempre gli abitanti dei quartieri popolari delle città – che si sottraevano all’imperativo delle norme igieniche e che venivano, quindi, considerate a rischio. Si trattava dei soggetti socialmente fragili, che occupavano misere case e angusti tuguri, in vie marginali e cosparse di rifiuti. Se non era più possibile, in pieno XX secolo, l’allontanamento coatto delle masse minacciose dei derelitti fuori del contesto urbano, rimaneva, però, lo stigma contro i portatori di germi, pericolosi vettori della Spagnola, incapaci di adeguarsi alle norme igieniche dominanti.

In realtà, scrive la Tognotti, l’aggressione epidemica del 1918 costituisce un’eccezione a una costante sociale: non operò distinzioni di classe. Tuttavia, la prospettiva storica ci restituisce una novità sul piano demografico e sociale: particolarmente bersagliate dalla malattia, con una mortalità superiore a quella degli uomini, erano le donne. L’epidemia non si era incaricata di porre rimedio all’ineguaglianza di fronte ad una morte di genere, quella in guerra, che mieteva solo vittime maschili; altrove dovevano essere ricercate le ragioni di un fenomeno che colpiva la comunità ma che, all’epoca, non furono subito chiare: l’epidemia infierì in modo particolare sulle giovani donne e sulle ragazze che si erano appropriate quasi in esclusiva del compito di assistenza e di cura dei malati, nelle famiglie e fuori. Una rilevante presenza femminile si stagliava con forza sullo scenario pubblico e si concretizzava nella partecipazione alle riunioni operative, nella distribuzione dei generi alimentari, nel confezionamento dei dispositivi di protezione civile. Le donne, inoltre, supplivano la componente lavorativa maschile impiegata nella guerra, assicurando una funzione insostituibile nelle attività produttive: erano perciò particolarmente esposte al rischio del contagio.

La Spagnola, nelle tre ondate con le quali infierì su buona parte della popolazione mondiale, mieté quasi 20 milioni di vittime; una tragedia che si aggiunse a quella della guerra, nel cui contesto – le linee dei diversi fronti, nella loro condizione di debilitazione e di malnutrizione – trovò l’ambiente giusto per prosperare. Una tragedia, tuttavia, che, come si è detto, ha lasciato scarse tracce di sé nella storiografia; per questo ha un particolare valore il libro della Tognotti. La sua documentatissima ricerca può risultare utile innanzitutto alla storia della medicina, come fa notare Gilberto Corbellini nella presentazione del volume; può rendere consapevole il futuro medico che a monte delle conoscenze e delle pratiche correnti esiste un bagaglio straordinario di esperienze, fatto sia di successi sia di errori, e che egli stesso deve essere pronto a cambiare per apprendere le nuove spiegazioni a fronte dei progressi continui del sapere e delle connessioni fra le discipline mediche. L’autrice mette in evidenza il fatto che molti interrogativi sulla patogenesi, sulle caratteristiche epidemiologiche, sui modelli di mortalità specifica per età restano ancora senza risposta, mentre la comunità scientifica pone la sua attenzione all’emergere di virus influenzali percepiti come minacce capaci di sconvolgere il mondo globale e di renderlo ancora più vulnerabile sul piano economico e sociale. La comparazione con l’attualità proposta implicitamente dal volume contribuisce a formare un clima di consapevolezza culturale in relazione alle conquiste della scienza medica, ma anche alle correlazioni che vengono a istituirsi tra medicina e vivere sociale.

Il volume della Tognotti guarda al passato e centra l’attenzione sul nostro Paese, senza dimenticare le istanze che, necessariamente, una pandemia pone sul piano mondiale. E questo è senz’altro uno dei suoi elementi di forza anche sul piano formativo, allorché si voglia ricostruire eventi trascorsi per facilitare la comprensione di ciò che può accadere in caso di riproposizione del fenomeno. Si tratta di un progetto educativo ambizioso – fa notare ancora Corbellini -, che mira a reintegrare il valore culturale ed etico-sociale della medicina attraverso il recupero della dimensione storica del sapere medico. In effetti, le dinamiche delle pandemie influenzali sembrano essere esempi emblematici di come un interesse storico, articolato a più livelli, dalle ricerche paleomicrobiologiche alle reazioni socio-culturali, possa avere ricadute sul presente.

La ricerca della Tognotti contribuisce a colmare le zone d’ombra conseguenti alla rimozione della memoria, di cui molti manuali sono esempi. Fornisce una magistrale dimostrazione di come si elabora e diffonde sapere storiografico, dal momento che le origini e le caratteristiche della crisi pandemica forse più grave dell’umanità vengono ricostruite attraverso un’approfondita ricerca d’archivio, un attento esame della letteratura medica e un’estesa ricognizione dei mezzi d’informazione; il risultato è di sicuro interesse e fruibilità da parte del mondo della scuola. Mettendo in luce il rapporto tra guerra e malattie infettive, il libro mostra come i conflitti siano luoghi dell’esistenza che travalicano ogni linea di confine per intaccare le esistenze di tutti.

Le pandemie sono eventi che si ripetono nel tempo e ricorrono spesso con le stesse modalità, anche se mai in maniera del tutto uguale: il libro fornisce utili strumenti di analisi interpretativa e permette una riflessione approfondita e a tutto tondo su un argomento di grande attualità e di interesse globale.

Enrica Dondero

TOGNOTTI, Eugenia. La Spagnola in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-19). Milano: FrancoAngeli, 2015. Resenha de: DONDERO, Enrica. Il Bollettino di Clio, n.14, p.157-160, dic., 2020. Acessar publicação original

Infectious change: reinventing Chinese public health after an epidemic | Katherine A. Mason

Between 2002 and 2003, a coronavirus epidemic broke out in China and spread across the world, infecting more than 8,000 people and causing approximately 10% of this contingent to die. In the months when the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) was active in China, severe sanitary measures were adopted, such as quarantines, isolation, the closing of public places, the use of large-scale diagnostic tests, and the construction of isolated health units in record time. The world has witnessed very similar protocols in China’s current fight against the SARS-Cov-2 epidemic in 2020.

The 2002-2003 epidemic drastically changed the structure of China’s health services. And the book Infectious change: reinventing Chinese public health after an epidemic , by Katherine A. Mason, published in 2016 by Stanford University Press, was written to bring to light and analyze these transformations and their impacts on public health in that country. Leia Mais

Cidade febril: cortiços epidemias na corte imperial | Sidney Chalhoub || Salud/ cultura y sociedad en America Latina: nuevas, perspectivas históricas | Marcos Cueto

O interesse pela história da medicina tropical tem crescido muito, em virtude de numerosas injunções políticas e acadêmicas. O imperialismo, por exemplo, voltou a ser objeto de estudos acadêmicos, levando-nos a indagar sobre a importância que os impérios tiveram para a ciência e a medicina, e vice-versa, seguido do estímulo fornecido pelos estudos sobre o período pós-colonial, dos quais derivam questões acerca do papel crítico desempenhado pelas colônias na constituição ou genealogia da ciência e medicina nos centros metropolitanos. Problemas contemporâneos também contribuem para o crescente interesse pela história da medicina tropical. A persistência de doenças como a malária, o retorno de ‘antigas’ doenças, outrora consideradas quase vencidas, como o cólera, assim como o surgimento de novas enfermidades letais, como a causada pelo vírus Ebola, levam-nos a investigar a geografia e economia política das doenças, bem como os estilos que a medicina tropical ganhou nesses diversos cenários. O cólera e a malária já foram, é claro, doenças comuns na Europa, mas, no início do século XX, tinham sido requalificadas como essencialmente “tropicais”. Tal redefinição nos leva a indagar: em que consiste a tropicalidade das doenças tropicais? Leia Mais