Posts com a Tag ‘Comércio de Escravos’

Um oceano, dois mares, três continentes | Wilfried N’Sondé

Sem fôlego! É assim que ficamos quando lemos, analisamos e refletimos sobre uma obra tão intensa e cativante como Um oceano, dois mares, três continentes, um romance histórico que nos transporta numa viagem ao século XVII, para o epicentro da maior catástrofe da humanidade: o comércio transatlântico. Ao narrar, embora de forma romanceada, a viagem do primeiro “embaixador do Reino do Kongo no vaticano” (p. 44), Wilfried Nsondé mostra, uma vez mais, que muito ainda está por descortinar não só em relação a essa figura emblemática da história do Kongo, mas sobretudo, em relação ao tráfico de escravos. A obra resulta da imaginação do autor para tecer as malhas do romance (histórico, porém romance), bem como do seu domínio histórico-científico na contextualização dos diferentes acontecimentos que, acreditamos, está assente num extenso e profundo trabalho de pesquisa em arquivos e literatura especializada.

Numa análise sócio-histórica completa, Nsondé apresenta o padre Nsaku ne Vunda, bacongo2, nascido na aldeia de Boko, batizado António Manuel que, seduzido pelo catolicismo alimentado pelos missionários, envereda pela vida religiosa. É nessa condição, e enquanto pároco na sua aldeia natal, que é mandado chamar por sua majestade “Manzou a Nimi, rei dos Bakongo de ontem, hoje e amanhã, chamado também Álvaro II3 pelos seus irmãos cristãos desde o batismo” (p. 39), dando assim início à ação que se desenrola ao longo de toda a obra, numa concatenação perfeita de acontecimentos históricos devidamente referenciados e explorados. É esse descortinar de acontecimentos que nos permite dividir a obra em duas partes: a primeira, corresponde ao início da viagem de Nsaku ne Vunda do Kongo para o Novo Mundo (continente americano) e, a segunda, do Novo Mundo para o continente europeu. Leia Mais

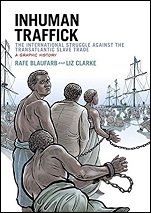

Inhuman Traffick: The International Struggle against the Atlantic Slave Trade: A Graphic History – BLAUFAB; CLARKE (TH-JM)

Liz Clarke Foto: NewHouseSports /

Fueled by the success of Trevor Getz’s award-winning Abina and the Important Men, Oxford University Press has signaled its commitment to the genre of “graphic history” by publishing six works in the series bearing that name. In Inhuman Traffick, the eminent French revolutionary and Atlantic historian, Rafe Blaufarb, teamed with the talented illustrator, Liz Clarke, to produce a remarkable example of how graphic history can engage students by combining the undeniable power of images as a form of storytelling with traditional components of a valuable pedagogical tool.

Fueled by the success of Trevor Getz’s award-winning Abina and the Important Men, Oxford University Press has signaled its commitment to the genre of “graphic history” by publishing six works in the series bearing that name. In Inhuman Traffick, the eminent French revolutionary and Atlantic historian, Rafe Blaufarb, teamed with the talented illustrator, Liz Clarke, to produce a remarkable example of how graphic history can engage students by combining the undeniable power of images as a form of storytelling with traditional components of a valuable pedagogical tool.

Inhuman Traffick revolves around the Neirsée incident in 1828-29, a complex tale hitherto unknown before Blaufarb’s skillful archival research. A slaving vessel of indeterminate nationality, the Neirsée was captured off the African coast as part of the British Navy’s suppression of the Atlantic slave trade. After retaking the ship, slavers sailed it to the Caribbean islands where they released Europeans at British Dominica and sold African passengers into slavery at French Guadeloupe. Because the latter group included not only the 280 survivors among the 309 original slaves but also several African Krumen (Royal Navy personnel) and Sierra Leoneans (British subjects), authorities in the UK demanded from French officials the freedom of its British African subjects. In return, the French objected to both British violation of French territory on Guadeloupe and the original confiscation of the Neirsée, which (falsely) flew under the French flag and was theoretically off limits to searches by British warships. Thus, the Neirsée incident precipitated a diplomatic imbroglio in 1829. Leia Mais

Ocean of trade: South Asian merchants, Africa and the Indian Ocean, c. 1750-1850 – MACHADO (RH-USP)

MACHADO, Pedro. Ocean of trade: South Asian merchants, Africa and the Indian Ocean, c. 1750-1850. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 315 pp. Resenha de: FOLADOR, Thiago de Araujo. Os africanos escolhem o que vão levar: os tecidos indianos no comércio de marfim e escravos. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.

Quem visita Moçambique não deixa de ser seduzido pelas capulanas, tecidos estampados e coloridos que se tornaram quase sinônimo do país. Estes tecidos são encontrados à venda em muitas ruas da capital, Maputo, são usados no dia a dia dos moçambicanos, principalmente pelas mulheres, e também são bastante cobiçados pelos turistas em busca de lembranças e souvenires. Comercializadas por árabes, indianos e moçambicanos, as capulanas caracterizam uma cultura secular do consumo de tecidos na região; seu papel foi central nas relações comerciais do oceano Índico, em especial de escravos e marfim durante os séculos XVIII e XIX.2

Em uma abordagem sobre essas dinâmicas comerciais, Pedro Machado em Ocean trade: South Asian merchants, Africa and the Indian Ocean, c. 1750-1850, propõe uma leitura a partir das aproximações entre africanos e indianos no canal de Moçambique. O livro discute a expansão e a atividade dos mercadores vaniyas (ou banias) da região de Gujarate, em especial Diu e Damão, cujo negócio de tecidos tornou-se peça fundamental para o desenvolvimento da empresa comercial escravista entre 1750 e 1850. O retrato que apresenta sobre os comerciantes indianos vaniyas de Gujarate fundamenta-se numa leitura que se aproxima das perspectivas sobre uma história dos oceanos, ao apresentar a circulação entre as diferentes costas, as interconexões comerciais, a produção e, principalmente, as relações de demanda de consumo.

Pedro Machado, nascido na África do Sul, é atualmente professor assistente do Departamento de História na Universidade de Indiana. Ocean trade é seu primeiro livro publicado, baseado na sua tese de doutorado defendida na School of Oriental and African Studies, University of London (2005). Nos últimos anos tem se dedicado às pesquisas sobre a história do cultivo do eucalipto, a atuação colonial do império atlântico português nas relações comerciais, industriais e impactos ambientais com o oceano Índico. Importante registrar sua relação com as pesquisas do Indian Ocean World Center (IOWC), estabelecido na Universidade de McGill no Canadá. Esse centro de estudos, sob direção de Gwyn Campbell, possui entre seus quadros importantes pesquisadores que têm se dedicado ao estudo da África Oriental, Oriente Médio, Sul da Ásia e Oceania em suas interconexões. Neste sentido, é possível compreender o caminho percorrido pelo professor Machado, cujos estudos contribuem para expansão das pesquisas sobre o oceano Índico, na senda dos pressupostos defendidos anteriormente por Fernand Braudel.3

Na década de 1970, em um momento de expansão dos próprios estudos africanos, o tema da escravidão na costa oriental africana mobilizou diversos pesquisadores que chamaram a atenção para as relações entre Ásia e África e para o tráfico com destino às ilhas do Índico.4 A argumentação da historiografia passa por uma discussão na qual a África é percebida em um espaço de interconexões não apenas sob influência europeia, mas nas relações com outros espaços à borda do Índico. Assim os estudos sobre a África Oriental alcançaram uma importante expansão nos últimos trinta anos, na qual Machado está inserido.

Em Ocean trade, Pedro Machado faz um aguçado trabalho apoiado em uma significativa produção histórica e na bibliografia atual sobre o oceano Índico. Além de autores voltados aos estudos sobre o Atlântico, especialmente das escolas inglesas e norte-americanas, o pesquisador trabalha também com a produção de historiadores indianos e, em alguma medida, os de língua portuguesa. O domínio da historiografia e das fontes, à semelhança de um tecelão ao fazer seus tecidos, demonstra a capacidade do autor em fiar as tramas dos acontecimentos, entrelaçando-os com conceitos e questões historiográficas pertinentes à produção sobre África e o Índico. Machado tece, assim, uma sólida e instigante narrativa.

No tocante à historiografia, o leitor entrará em contato com uma vertente da história dos oceanos especificamente a relacionada com o Índico que tem sido empregada nas últimas décadas por autores como S. Bose (2002), M. Pearson (2003), G. Campbell (2005, 2006), M. Vink (2007) e E. Alpers (2009). Nesse sentido, alguns pontos importantes podem ser observados como a questão da circulação de mercadorias e de pessoas a partir da ideia de uma “arena inter-regional” de trocas, conceito empregado pelo historiador indiano S. Bose para dar conta das interações econômicas, políticas e culturais. Desse modo, é possível abordar o oceano Índico como um espaço próprio de um processo histórico e privilegiar as conexões entre suas diferentes margens sem se limitar às áreas de estudos canônicas.

Ao abordar o Índico, Machado compreende como os processos de circulação dependiam do conhecimento específico da navegação e do domínio dos fluxos das águas e ventos das monções. Assim, observa como as próprias condições materiais da circulação proporcionaram a proeminência dos mercadores de Gujarate no comércio índico do período estudado, seja na produção de embarcações ou nas condições de financiamento das viagens. O oceano, bem como o processo de travessia, está integrado em sua argumentação, tomando sentidos outros que não apenas o de vazio entre as fronteiras.

As perspectivas dessa circulação permitem ao autor discutir o funcionamento de uma rede de relações economicamente interconectadas na dinâmica entre a região de Gujarate e o sudeste africano, especialmente o canal de Moçambique. A aquisição de marfim e escravos dependia de trocas comerciais com africanos e, nesta troca, os tecidos desempenhavam papel fundamental. Na medida em que os indianos eram capazes de compreender as demandas por tecidos por parte dos africanos, garantiam destaque nas relações comerciais e isso repercutiu no crescimento de uma produção manufatureira dos tecidos e tinturarias na Índia para atender especificamente a esse comércio.

Assim, ao discutir a expansão e o crescimento da atividade comercial dos mercadores indianos nas relações do oceano Índico na sua porção a oeste, o estudo descentraliza a figura do europeu no funcionamento das dinâmicas econômicas e sociais naquela parte do continente africano. Machado mostra como os comerciantes vaniyas estavam inseridos, via comércio de escravos, no funcionamento do sistema econômico mundial, nas relações que envolviam o fornecimento de tecidos, a prata originária da América do Sul e as plantações brasileiras, consumidoras de cativos.

O livro inicia com um relato de um comerciante vaniya, Laxmichand Motichand, que “estava entranhado em um mundo em movimento” (p. 1, tradução minha). A experiência de Motichand descrita na introdução reflete a própria trajetória da pesquisa em seus caminhos narrativos e metodológicos. Com amplo trabalho junto às fontes nos arquivos da Índia, Moçambique, Portugal e Inglaterra, o autor reconstrói laços de circulação entre a costa do sudeste africano e a região de Gujarate. Nesse sentido, Machado procura discutir ao longo de cinco capítulos como os comerciantes indianos se estabeleceram e expandiram suas relações no Índico.

O primeiro capítulo apresenta o cenário da expansão da atividade dos mercadores vaniyas na costa africana do oceano Índico, identificando o funcionamento das redes comerciais entre Gujarate e Moçambique e a sua vinculação com o comércio de escravos. Identifica como as relações de parentesco estabelecidas nas duas pontas do oceano favoreciam os negócios, bem como a atuação dos intermediários (patamares e vashambazi) com as regiões do interior. Isso se somava às formas de transferências de capitais (hundis, sarrafs) que tornaram os mercadores vaniyas indispensáveis para a esfera comercial portuguesa.

No segundo capítulo discute a circulação dos vaniyas provenientes das regiões de Diu e Damão. Retoma um ponto importante da história dos oceanos, qual seja, a própria navegação. A região possuía uma tripulação experiente na navegação pelo Índico, uma significativa independência no transporte marítimo e nas estruturas de serviços de seguro marítimo e capital especulativo. Logo, o controle do tempo de circulação e as relações estabelecidas nas duas pontas do oceano permitiam a manutenção do ritmo da atividade comercial. Dominar os mares também era fundamental para dominar o comércio.

Com os espaços e as condições de circulação traçados, o autor parte para discutir um de seus argumentos mais instigantes no terceiro capítulo em que trata sobre o consumo de tecidos na costa sudoeste da África. Demonstra que os comerciantes vaniyas tornaram-se fundamentais para as negociações na região, uma vez que compreendiam que os africanos, com quem negociavam marfim e escravos, possuíam preferências e gostos particulares no que diz respeito aos tecidos. Com os seus intermediários na costa africana, os comerciantes indianos conseguiam atender às demandas de tecidos na região de Moçambique. Assim possuíam uma vantagem comercial em relação aos europeus que ignoravam as preferências do consumo africano.

Discutida a importância do mercado de tecidos e sua relação com o mercado africano, o autor concentra-se, em seus últimos capítulos, na participação dos vaniyas no comércio de marfim (cap. IV) e no de escravos (cap. V). Os produtos têxteis teriam, na análise de Machado, sustentado consideravelmente ambos os negócios. O consumo de marfim entre os indianos contribuiu para a presença dos comerciantes na costa africana, onde adquiriram grandes quantidades do produto, comércio substancialmente alimentado pelas caravanas de longa distância, principalmente as das populações yao (ou wayao). Já no comércio de escravos, o papel dos vaniyas se dava por meios indiretos, isto é, na venda de tecidos para traficantes portugueses, franceses e brasileiros, financiada com prata sul-americana que se tornou um importante capital para os comerciantes indianos e para o Índico no geral.

Ocean tradetorna-se, portanto, uma leitura instigante para o historiador brasileiro à medida que dialoga com uma preocupação presente em nossa historiografia ao observar a atuação de “atores aparentemente marginais à operação global na economia oceânica da escravidão” (p. 267, tradução minha). Machado deslinda as maneiras pelas quais os mercadores indianos e seus parceiros estabelecidos na costa africana constituíam um fluxo de informações sobre as preferências por estilos de tecidos, que seguiam o próprio tempo das monções. Assim, os indianos garantiam o abastecimento do mercado de Moçambique. Acompanhando as formas pelas quais osvaniyasse inseriram nas relações comerciais do Índico, o autor demonstra como eles operavam no interior do sistema escravista no âmbito regional, ao atender as demandas africanas, mas também no âmbito global, garantindo com a produção têxtil o funcionamento do mercado escravista tanto do Índico como do Atlântico. A circulação de tecidos “ligava o sul da Ásia à costa africana, as ilhas e o interior, aproximando os consumidores africanos de produtores sul-asiáticos em uma íntima e complexa conexão oceânica das histórias materiais” (p. 120, tradução minha). Assim, a obra em questão permite ampliar nossa escala de entendimento dos processos históricos existentes entre Atlântico e Índico e fornece uma importante contribuição para o pesquisador preocupado no estudo da diáspora africana da África Oriental, mais especificamente da região de Moçambique, incluindo o tráfico para o Brasil.

Além disso, ao prestar atenção a outros focos econômicos e sociais, o autor consegue ampliar a leitura sobre a história africana questionando uma perspectiva meramente eurocêntrica ao buscar a participação dos agentes indianos e entendê-los dentro da dinâmica comercial escravista africana e, nela, a expansão dos comerciantes vaniyas ao longo do século XVIII e início do XIX, bem como suas habilidades em considerar as demandas e as preferências regionais dos africanos por determinados tipos de tecidos. Para além da dicotomia africanos e europeus, Ocean trade permite entender a profundidade e a amplitude dos processos históricos, em especial para estudiosos sobre África.

Referências

ALPERS, Edward A. East Africa and the Indian Ocean. Princeton: Markus Winer Publishers, 2009. [ Links ]

BOSE, Sugata. Space and time on the Indian Ocean rim: theory and history. In: FAWAZ, Leila Tarnzi & BAYLY, C. A. (ed.). Modernity and culture from Mediterranean to the Indian Ocean. Nova York: Columbia University Press, 2002, p. 365-386. [ Links ]

CAMPBELL, Gwyn (ed.). Abolition and its aftermath in Indian Ocean Africa and Asia. Londres: Frank Class, 2005. [ Links ]

__________. (ed.). The structure of slavery in Indian Ocean Africa and Asia. Londres: Frank Class, 2004. [ Links ]

CHAUDHURI, Kirti Narayan. Trade and civilization in the Indian Ocean: an economic history from the rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. [ Links ]

PEARSON, Michael. Indian ocean. Londres: Routledge, 2003. [ Links ]

TOUSSAINT, Auguste. Histoire de l’ocean Indien. Paris: Presses Universitaries de France, 1961. [ Links ]

UNESCO. The general history of Africa. Studies and documents 3: Meeting of experts on historical contacts between East Africa and Madagascar on the one hand, and South East Asia on the other, across the Indian ocean. Port Louis: Unesco, 1974. [ Links ]

VINK, Markus P. Indian Ocean studies and the “new thallassology”. Journal of Global History, n. 2, 2007. [ Links ]

ZIMBA, Benigna. O papel da mulher no consumo de tecido importado no norte e no sul de Moçambique, entre os finais do século XVIII e os meados do século XX. In: NASCIMENTO, Augusto; ROCHA, Aurélio; RODRIGUES, Eugénia (org.).Moçambique: relações históricas regionais e com países da CPLP. Maputo: Ed. Alcance, 2011, p. 15-38. [ Links ]

2Sobre o consumo de tecidos e seu papel nas relações sociais e de gênero em Moçambique cf. ZIMBA, Benigna. O papel da mulher no consumo de tecido importado no norte e no sul de Moçambique, entre os finais do século XVIII e os meados do século XX. In: NASCIMENTO, Augusto; ROCHA, Aurélio; RODRIGUES, Eugénia (org.).Moçambique: relações históricas regionais e com países da CPLP.Maputo: Ed. Alcance, 2011, p. 15-38.

3Os primeiros trabalhos a abordarem essa perspectiva foram os estudos clássicos de TOUSSAINT, Auguste. Histoire de l’ocean Indien. Paris: Presses Universitaries de France, 1961; e CHAUDHURI, Kirti Narayan. Trade and civilization in the Indian ocean: an economic history from the rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

4Nesse sentido destacam-se os encontros organizados pela Unesco na década de 1970 sobre a escravidão na qual a temática no oceano Índico é objeto de discussão na conferência de Port-Louis, em Maurício (Unesco, 1974).

Thiago de Araujo Folador – Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestrando em História Social pela mesma instituição. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: tfolador@hotmail.com.

The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas 1776 – 1867 | Leonardo Marques

O tema do livro de Leonardo Marques é a participação dos Estados Unidos no tráfico atlântico de escravos entre a fundação da nação, em 1776, e o fim efetivo desse tráfico para a colônia espanhola de Cuba, em 1867. O livro origina-se da tese de doutorado defendida pelo autor na Universidade de Emory, em 2013. A participação norte-americana no tráfico se deu, em primeiro lugar, pelo fato, menos notado pela historiografia e pelo senso comum, de que os Estados Unidos foram o maior país consumidor de bens produzidos por escravos do século XIX (p. 9-10). Mas essa participação ocorreu também pelo envolvimento de traficantes, comerciantes, seguradores, financistas, construtores navais, capitães e marinheiros norte-americanos no tráfico para o próprio Estados Unidos, até 1808, para o Brasil, até 1850, e para Cuba, até 1867. Tal envolvimento foi tanto legal e aberto, até a abolição do tráfico para os EUA em 1808, quanto mais nebuloso, indireto e, eventualmente, ilegal após essa data. Marques trata ainda das atitudes e políticas implementadas pelo congresso e pelo governo federal norte-americanos a respeito do assunto ao longo desse período.

Com base em diversas fontes arquivísticas nos Estados Unidos, Brasil, Cuba e Grã-Bretanha, da análise dos dados disponíveis sobre o tráfico de escravos africanos no site Slavevoyages e da discussão com a literatura secundária, Leonardo Marques aborda seu tema em seis capítulos, além da introdução e da conclusão: a participação norte-americana no tráfico na era das revoluções, entre 1776 e 1808; o período de transição entre essa última data, em que comércio internacional de escravos tornou-se ilegal nos Estados Unidos, e 1820, quando a legislação contra o tráfico tornou-se mais rigorosa; a consolidação do comércio de contrabando internacional de escravos, entre 1820 e 1850, data da abolição efetiva do tráfico para o Brasil; a participação norte-americana no contrabando para o Brasil, entre 1831 e 1850. Os dois capítulos finais tratam das relações da república escravista com Cuba, entre 1851 e 1858, e da crise dessas relações e da própria escravidão norte-americana entre 1859 e 1867, data em que, finalmente, o tráfico foi abolido para a colônia espanhola.

O assunto não é novo, mas ainda é pouco explorado pela historiografia e só recentemente vem recebendo maior atenção. De acordo com Marques, as seguidas revisões historiográficas sobre a tese de W. E. B. Du Bois, The Supression of the African Slave Trade to the United States of America, 1638 – 1870, de 1896, que teria inflado os números sobre o comércio internacional de escravos para as Américas em geral e para os Estados Unidos em particular, subestimaram a participação indireta de cidadãos estadunidenses no tráfico. Assim como a tolerância, quando não a defesa, governamental em relação a essa participação (p. 7-10). Só essa “revisão da revisão”, por assim dizer, já recomendariam o livro aqui resenhado, além das novas informações que sua pesquisa traz. Mas, o mais importante é como Leonardo Marques realiza essa revisão, inserindo seu tema nos grandes fluxos e redes mercantis, culturais e políticas em escala mundial que ganharam nova forma e impulso no século XIX. Desse modo, sem que o termo seja empregado, pode-se dizer que se trata de um trabalho de História Global, novo invólucro – com importantes inovações, sem dúvida – para tratar de temas amplos que foram negligenciados pelas correntes historiográficas dominantes nos últimos trinta anos. Além disso, The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas adota a perspectiva, primeiramente desenvolvida por Dale Tomich, que considera a escravidão – e o tráfico atlântico – do século XIX como uma Segunda Escravidão. De acordo com essa visão, a escravidão e o tráfico do século XIX não foram uma sobrevivência dos tempos coloniais, mas reconfigurações ainda mais poderosas dessas mesmas instituições, que se desenvolveram em íntima conexão com a nova fase de desenvolvimento da economia e do mercado internacional capitalista e da nova ordem mundial regida pela formação dos Estados Nacionais sob hegemonia britânica.

Essa segunda escravidão nasceu sob impulsos contraditórios. Ela respondeu a um incremento substancial da demanda de determinados produtos – algodão, açúcar e café – ocasionado pelos processos de industrialização, urbanização e intensificação do consumo e do comércio internacional na Grã-Bretanha, em outras regiões da Europa e nos Estados Unidos. Tal incremento da demanda foi um dos fatores que propiciaram o desenvolvimento da escravidão em novas áreas no Sul dos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil, especialmente no Vale do Paraíba. O tráfico de escravos, que, mesmo depois de ter sido declarado ilegal, aumentou seu volume conforme se expandia a demanda por bens produzidos por escravos, inseria-se em circuitos comerciais mais amplos que incluíam até mesmo bens produzidos por potências antiescravistas: mosquetes, tecidos e chumbo da Grã-Bretanha; tecidos e conhaque da França; tecidos, tabaco e rum dos Estados Unidos. O tráfico também estava inserido na estrutura financeira e comercial internacional com suas letras de câmbio, bolsas de valores e companhias por ações (p. 107). Finalmente, o tráfico era peça integrante do contexto mais amplo de relações das regiões escravistas entre si. É conhecida a presença econômica britânica no Brasil, mas os Estados Unidos não ficavam muito atrás. As relações entre Cuba e Estados Unidos eram intensas, ficando atrás apenas da Grã-Bretanha e França. Tudo isso mostra como as elites das três regiões escravistas estavam integradas no mundo do livre comércio (p. 109).

Paradoxalmente, nesse mesmo período, a escravidão e o tráfico passaram a ser globalmente contestados, em resultado dos desdobramentos diretos ou indiretos da campanha britânica pela abolição do tráfico internacional, datada das últimas décadas do século XVIII, da Independência Americana, da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana. Nesse contexto, a defesa do livre comércio e o combate ao tráfico internacional de escravos foram pontos fundamentais na imposição da hegemonia britânica na ordem mundial que emergiu após 1815. Portugal, em seguida o Brasil e Espanha, nação soberana sobre a ilha de Cuba, como potências escravistas que dependiam do fluxo de escravos africanos para sua expansão, resistiram o quanto puderam à pressão britânica pela extinção do tráfico. Apesar de aceitarem formalmente a ilegalidade do tráfico africano em 1820 (império espanhol) e 1830 (Império do Brasil), continuaram praticando-o, em escala ainda mais ampliada, até 1850 (Brasil) e 1867 (império espanhol).

E quanto aos Estados Unidos? A partir dos dados levantados e analisados do site Slavevoyages – uma constante no trabalho – Leonardo Marques nos mostra que, entre 1783 e 1807, último ano em que o comércio de escravos africanos foi permitido para o país, traficantes norte-americanos transportaram pouco mais de 165 mil cativos africanos para a América, grande parte deles destinada ao próprio país. Esses traficantes, contudo, não eram provenientes de portos do Sul escravista, mas da região da Nova Inglaterra, especialmente Bristol e Newport (ambas em Rhode Island), evidenciando uma aliança entre o Sul e o Norte. A estrutura desse comércio era eminentemente nacional, em comparação com o esquema altamente internacionalizado que tráfico de contrabando adquiriu a partir da década de 1830 em diante. Traficantes, financiadores, seguradores, capitães, tripulações, praticamente tudo era doméstico. A proibição do tráfico, em 1808, respondeu ao temor do perigo que uma grande massa de africanos poderia representar ao país e atendeu os interesses das áreas escravistas mais antigas, onde a população escrava se reproduzia e crescia naturalmente, que poderiam substituir a oferta externa de cativos para as áreas em expansão (p. 96). Quebrava-se, desse modo, a aliança anterior entre Sul e Norte em torno do tráfico, substituída agora por um novo compromisso entre as duas regiões.

A participação norte-americana no comércio internacional de escravos, contudo, prosseguiu, principalmente através do financiamento do tráfico para Cuba, da venda de navios para traficantes espanhóis, da participação direta de capitães e marinheiros norte-americanos na atividade. Em 1820, uma nova legislação antitráfico foi aprovada, transformando a participação nesse comércio ilícito em crime de pirataria e, portanto, passível de pena de morte. Essa legislação selou o fim da estrutura negreira da Nova Inglaterra que havia florescido entre 1783 e 1808 e que sobrevivera daí em diante alimentando o tráfico para Cuba. A médio prazo, na medida em que o tráfico prosseguiu como contrabando para Cuba e Brasil, a legislação, de acordo com Marques, tornou-se “obstáculo insuperável às possíveis alianças entre as três potências escravistas da América em meados do século XIX” (p. 105)

Na década de 1830, todas as nações atlânticas haviam abolido formalmente o comércio internacional de escravos. Espanha e Brasil, os dois principais Estados nacionais importadores de escravos tinham assinado acordos bilaterais com a Grã-Bretanha que lhe asseguravam o direito de busca e apreensão de navios suspeitos de prática do ilícito comércio. Não é possível saber a dimensão que o tráfico de escravos africanos teria adquirido caso ele não tivesse sido declarado ilegal e esses acordos não tivessem sido firmados. O que sabemos, contudo, é que, mesmo assim, entre 1831 e 1850, data da proibição efetiva do tráfico pelo governo brasileiro, 387.966 africanos escravizados foram desembarcados em Cuba e 903.543 no Brasil (p. 110-11, 112, 123). O tráfico ainda prosseguiu para Cuba até 1867. No todo, entre 1820 e 1860, mais de dois milhões de escravos africanos, 20% do total desembarcado na América entre 1501 e 1867, foram trazidos para o Brasil e Cuba (p. 136).

A participação de cidadãos e companhias norte-americanos nesse tráfico foi significativa. Até 1820, de forma direta, como mencionado acima. A partir dessa data, de maneira mais indireta. Capitães e marinheiros estadunidenses, mas também de outras nacionalidades, inclusive britânicos, participavam do tráfico. Como o governo norte-americano só firmou uma convenção de busca bilateral de navios suspeitos de tráfico com a Grã-Bretanha em 1862, navios com sua bandeira ficavam mais protegidos da fiscalização e da repressão britânicas. Muitos navios norte-americanos transportavam produtos que seriam trocados por escravos até a costa africana. Lá esses produtos eram vendidos a traficantes e os navios voltavam para os portos americanos apenas com lastro. Ou ainda, os navios eram vendidos ou fretados para traficantes, que os utilizavam, com ou sem a bandeira estadunidense, para transportar os cativos para a América. Companhias norte-americanas vendiam e fretavam navios para traficantes, como a firma Maxwell, Wright & Co., principal exportadora de café do porto do Rio de Janeiro, que manteve essa prática até o início da década de 1840, quando foi pressionada, por representantes diplomáticos de seu país junto ao governo imperial, a cessar essa atividade. Traficantes, frequentemente, lançavam mão das bandeiras dos Estados Unidos, mas também de outros países, como França e Sardenha, para encobrir suas atividades. De qualquer modo, a principal contribuição estadunidense para o tráfico internacional de escravos se deu pelo fornecimento da maioria dos navios utilizados nessa atividade, principalmente no período de contrabando. Entre 1831 e 1840, pouco antes do acordo Webster-Ashburton, entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, que intensificou o combate ao tráfico por parte do governo deste último país, navios construídos nos Estados Unidos realizaram 1.070, ou 63% de todas as viagens de contrabando de escravos nesse período, e transportaram 422.453 escravos africanos para Brasil e Cuba.

No que diz respeito especificamente ao Brasil, Marques contesta a ideia esposada por muitos historiadores, como Seymour Drescher, de que o transporte de metade dos africanos desembarcados no país entre 1831 e 1850 teria sido feito, por via direta ou indireta, por norte-americanos. Estes historiadores estariam seguindo a avaliação feita nesse sentido pelo representante do governo norte-americano no Brasil em 1850, David Tod. O problema é que nesta avaliação estão desde a venda e a transferência legal de navios para traficantes até a participação direta de capitães no embarque na África. Enquanto essa última forma constituía claramente uma violação das lei antitráfico, as outras formas ocorriam na zona cinzenta que conectava atividades comerciais legítimas com o tráfico. O fato é que, entre 1831 e 1850, 58,2% dos desembarques de contrabando para o país, transportando 429.939 escravos africanos, foram realizadas em navios fabricados nos Estados Unidos. Navios fabricados no Brasil, por sua vez, fizeram 15,4% dessas viagens e transportaram 113.569 cativos. Outros 26,4% das embarcações eram de outras procedências e transportaram 194.600 africanos. Talvez por isso, alguns historiadores tenham considerado, erroneamente, segundo Marques, que os norte-americanos mantiveram-se à frente do tráfico para o Brasil. Na verdade, brasileiros e portugueses controlavam o comércio de contrabando de escravos para o país (p. 141-43). Finalmente, ao considerar esses dados, não se deve perder de vista que os Estados Unidos eram o principal fornecedor de navios para o comércio internacional como um todo. Assim, não seria surpreendente que a maioria das embarcações empregadas no tráfico também tivesse essa mesma proveniência.

Do ponto de vista político, Marques assinala que o governo norte-americano e seus diversos representantes diplomáticos no Brasil entre 1831 e 1850 mostraram-se hesitantes em relação ao tráfico, ora o combatendo com veemência, ora fazendo vistas grossas. Essa hesitação e a resistência do governo estadunidense em assinar uma convenção antitráfico com a Grã-Bretanha não seriam, primordialmente, um sinal da predominância dos interesses escravistas do Sul junto ao governo federal. Respondiam mais a disputas geopolíticas com a Grã-Bretanha e a convicções, relativamente ocasionais, sobre o papel dos Estados Unidos na região em relação ao Império do Brasil e ao tráfico internacional. De qualquer forma, ele conclui que mesmo se uma eventual permissão de revista mútua nos navios suspeitos de tráfico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha tivesse ocorrido em 1842, e não em 1862, como de fato aconteceu, isso não teria feito diferença significativa nos números do tráfico de contrabando para o Brasil (p. 183).

Em relação a Cuba, a constatação é inversa. A participação norte-americana no tráfico – e na própria escravidão, com diversos cidadãos sendo donos de plantation na ilha – foi muito maior, principalmente a partir da década de 1850. Um número maior de navios e de capitães estadunidenses participaram do contrabando para a colônia espanhola. A bandeira norte-americana também foi mais empregada na atividade. Navios com bandeira estadunidense, em 20 viagens de 97, transportaram 10.528, ou 20,4% de um total de 51.628 africanos escravizados trazidos para Cuba entre 1851 e 1854. Entre 1855 e 1858, os números quase triplicaram. Embarcações com a bandeira norte-americana trouxeram 33.134, ou 67,45%, dos 49.167 africanos traficados para Cuba, em 61 de um total de 90 viagens. Traficantes portugueses e espanhóis com representações nos Estados Unidos controlavam o tráfico para a colônia espanhola. Mas, o ponto principal da participação norte-americana no tráfico de contrabando para Cuba era de natureza política. O peso norte-americano no tráfico, sua presença em plantations na ilha e a pequena distância entre Cuba e o Sul fizeram com que o governo estadunidense servisse como poderoso anteparo à intervenção britânica na repressão ao tráfico para Cuba. A proximidade geográfica com o Sul dos Estados Unidos, assim como a forte presença de interesses norte-americanos diretamente na colônia espanhola, por sua vez, traziam sempre a ameaça de anexação da ilha à república. Possibilidade que a Grã-Bretanha buscava evitar não minando completamente a autoridade espanhola na colônia. Nessa situação, as autoridades espanholas equilibravam-se em uma corda bamba no jogo geopolítico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha (p. 191).

De todo esse panorama, traçado com maestria pelo historiador brasileiro, emerge um quadro complexo que enriquece nosso conhecimento sobre as relações entre escravidão, tráfico e capitalismo no século XIX. Isso não de um ponto de vista teórico, mas a partir das relações concretas entre as classes, elites e governos nacionais que protagonizaram essas relações. Emerge também a constatação do papel central dos Estados Unidos nesse cenário e o significado da Guerra da Secessão como ponto de virada na sorte da escravidão naquele país, mas também em Cuba e no Império do Brasil.

Esperamos que a tradução do livro para o português, imprescindível para o estudioso da escravidão do século XIX, venha logo.

Ricardo Salles – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (2011). Publicou diversos livros, entre eles Nostalgia Imperia: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. É professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). E-mail: ricardohsalles@gmail.com

MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776 – 1867. New Haven: London: Yale University Press, 2016. Resenha de: SALLES, Ricardo. Capitalismo, Estados Unidos e o tráfico internacional de escravos no século XIX. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 486-493, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]

Where the Negroes Are Masters : An African Port in the Era of the Slave Trade – SPARKS (VH)

SPARKS, Randy J. Where the Negroes Are Masters: An African Port in the Era of the Slave Trade. Cambridge: Massachusetts: Londres: Harvard University Press, 2014. 309 p. SILVA JR., Carlos da Silva. Where the Negroes Are Masters: An African Port in the Era of the Slave Trade. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 55, Jan. /Abr. 2015.

A participação das autoridades africanas era indispensável para o bom funcionamento do comércio transatlântico de escravos. Ao longo da costa ocidental africana, a presença europeia reduzia-se a poucos fortes litorâneos, sempre sob a vigilância dos potentados locais. A estes cabia a aquisição dos cativos no interior, o transporte para o litoral e sua venda aos comerciantes europeus. O livro de Randy J. Sparks, Where the Negroes Are Masters (“Onde os Negros são senhores”), lança um olhar sobre essa questão a partir um importante porto, embora pouco estudado, do tráfico de escravos: Annamaboe (ou Anamabu, em português), durante o século XVIII. De uma pequena vila de pescadores no final do Seiscentos, Anamabu converteu-se no principal empório escravista na Costa do Ouro (atual Gana) no século XVIII, segundo estimativas do banco de dados Voyages (www.slavevoyages.org).

Em livro anterior, The Two Princes of Calabar (Harvard University Press, 2007), Sparks investigou a trajetória de dois membros da elite de Old Calabar (Velho Calabar), no golfo de Biafra, pelo mundo atlântico. Amparado em ampla pesquisa documental, o autor agora analisa o comércio negreiro na Costa do Ouro, suas relações com as autoridades africanas, os “senhores” de Anamabu, e com o mundo atlântico do século XVIII.

Entre outros méritos, Where the Negroes Are Masters contribui para os estudos do Atlântico Negro, “que compreensivelmente tem se focado no tráfico de escravos e suas milhões de vítimas, mas tem prestado menos atenção às elites comerciais africanas que facilitavam aquele comércio e eram tão essenciais para a economia atlântica quanto os comerciantes de Liverpool, Nantes ou Middelburg” (p. 6). Sparks investe, portanto, nas histórias de indivíduos – especialmente dos africanos – que participaram, em maior ou menor grau, do comércio negreiro em Anamabu.

Não por acaso, dois capítulos tratam de figuras-chave para o tráfico de escravos e que permeiam todo o livro: John Corrantee e Richard Brew. Este, funcionário britânico da Royal African Company (RAC) e mais tarde mercador particular (quando a RAC foi substituída, nos anos 1750, pela Company of Merchants Trading to Africa, ou CMTA) cuja carreira em Anamabu durou mais de vinte anos até sua morte em 1776; aquele, comandante militar africano e mais importante caboceer (do português cabeceira, literalmente “capitão”, título aplicado a altos dignatários) de Anamabu até seu falecimento em 1764. A diplomacia era peça essencial em Anamabu, e ambos utilizaram-na, cada um à sua maneira. Corrantee envolveu-se profundamente nos negócios do tráfico e usou a rivalidade entre as nações europeias (França e Inglaterra, notadamente) em proveito próprio. Richard Brew, que na década de 1760 era o maior exportador de escravos na Costa do Ouro, fez uso de sua influência para mediar conflitos tanto entre os britânicos e as autoridades locais quanto entre as principais entidades políticas na Costa do Ouro: os Fante, que controlavam Anamabu, e os Achante ou Axanti, principais fornecedores de escravos do interior.

As nações europeias tentavam a todo custo ganhar o favor de Corrantee. Os franceses queriam construir um forte em Anamabu, mas os ingleses, que já tinham um forte ali, tentavam evitá-lo de todas as formas. John Corrantee manipulou habilmente os interesses comerciais europeus em seu favor. Graças a suas manobras diplomáticas, ele pôde enviar seus dois filhos à Europa para receber educação formal. A vida desse negociante demonstra a complexidade das relações entre comerciantes europeus e mercadores africanos na costa africana durante o século XVIII. Aliás, como astutamente nota Sparks, “Corrantee e seus companheiros caboceers deveriam ocupar um lugar central na historiografia do tráfico de escravos” (p. 67).

Richard Brew, por sua vez, logo percebeu que uma das chaves para o sucesso em Anamabu estava em estreitar laços com as elites locais, o que fez através do casamento com a filha de John Corrantee. Ele formou, segundo palavras de Randy Sparks, uma “família de crioulos atlânticos” (p. 68). O conceito, emprestado do historiador Ira Berlin, aplicava-se aos africanos adaptados às línguas, modos, valores e culturas dos europeus no litoral ocidental da África. Uma alternativa à noção de “crioulos atlânticos” é o conceito de “ladinização”. Empregado primeiramente por João José Reis para o caso dos libertos baianos no século XIX (Domingos Sodré, um sacerdote africano, Companhia das Letras, 2008), ele serve sem dúvida para explicar as dinâmicas sociais e culturais na Costa do Ouro (e na costa ocidental da África como um todo) no século XVIII. Ao aprender a língua europeia e enviar seus filhos para obter educação formal (ou formar uma família com mulheres locais, no caso dos europeus), esses africanos “ladinos” aprenderam os mecanismos de negociação com as diversas nações europeias, sem tornarem-se necessariamente “crioulos” no sentido cultural.

Nos capítulos seguintes, Sparks aborda temas caros à historiografia africanista mais recente, como a origem dos africanos deportados via tráfico transatlântico, a circulação de africanos e sua articulação dos portos africanos com o mundo atlântico. No primeiro caso, punições judiciais, raptos, a prática de “panyarring” – escravizar um devedor ou um parente seu até que a dívida fosse sanada, sob pena de colocá-los em escravidão permanente – e o “pawn” (“penhora humana”) cumpriam papel importante no suprimento de escravos. Contudo, a maioria dos escravos foi capturada em guerras promovidas pelos Achante no interior da Costa do Ouro. Quanto à circulação através do Atlântico, marinheiros, escravos, ex-escravos e filhos da elite de Anamabu se deslocavam sob o manto de redes comerciais e religiosas de Anamabu para as colônias inglesas na América do Norte (em especial Rhode Island), Jamaica, Bristol, Liverpool, Londres e outros pontos do mapa do tráfico. No entanto, as mortes de John Corrantee e Richard Brew e os conflitos entre os Fante e o rei Achante contribuíram para desarticular as redes comerciais no porto de Anamabu no ultimo quartel do Setecentos. Por fim, a abolição do tráfico britânico, em 1807, declarou o ocaso de Anamabu, cuja economia se baseava, quase exclusivamente, no comércio transatlântico de escravos.

O livro é uma importante contribuição para a história da África e, ao mesmo tempo, para os estudos de História Atlântica, campo fértil no hemisfério norte mas que no Brasil ainda dá seus primeiros passos. Bem escrito, é livro de leitura fácil, que interessa não apenas ao leitor especializado, mas também ao público mais amplo. A obra conta ainda com um glossário, facilitando a vida do leitor menos familiarizado com o tema. A constante menção a Corrantee e Brew, ao longo do texto, mais do que simples repetição, enfatiza a importância de ambos no tráfico transatlântico em Anamabu. Pena que este livro, provavelmente, não será traduzido e publicado entre nós, porque no país que mais recebeu escravos do tráfico é muito pequeno o interesse de editoras por livros dessa natureza.

Carlos da Silva Jr – Doutorando Bolsista Marie Curie/European Union Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation (WISE) University of Hull Hull, UK, HU67RX carlos@eurotast.eu.

Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola e Brazil during the Era of the Slave Trade – FERREIRA (VH)

FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola e Brazil during the Era of the Slave Trade. Nova York: Cambridge University Press, 2012, 282 p. CORRÊA, Carolina Perpétuo. Varia História, Belo Horizonte, v. 30, no. 52, Jan./ Abr. 2014.

No início do século XIX, uma mulher negra livre chamada Francisca da Silva foi escravizada em Benguela depois de ser acusada de ter se utilizado de feitiçaria para assassinar Diniz Vieira de Lima, comerciante de escravos que, apesar de ser natural daquela cidade, falecera no Rio de Janeiro. Assim se inicia o livro de Roquinaldo Ferreira, que integra a prestigiosa série African Studies, publicada, desde 1968, pela Cambridge University Press.

Biografias de pessoas comuns, como Francisca da Silva, elaboradas a partir de documentos oficiais da época, associadas à análise de memórias e relatos de viagem, formam a base da obra, fruto de uma abordagem micro-histórica. Aliando profundo domínio dos estudos históricos recentes sobre o tema, lúcida reflexão metodológica e extensa pesquisa documental realizada em arquivos angolanos, brasileiros e portugueses, o historiador brasileiro radicado nos Estados Unidos tece um rico panorama do mundo atlântico nos séculos XVIII e XIX. O maior desafio metodológico, a feitura de generalizações a partir de exemplos reveladores – estudos de caso de indivíduos cujas vidas foram registradas para a posteridade justamente por serem, de algum modo, atípicas – é solucionado por meio da descrição densa e da atenção ao contexto. O historiador, atento, procura conectar sempre os eventos que se desenrolam no nível micro com o processo maior do qual fazem parte.

Além disso, a adoção de um recorte espacial inspirado na História Atlântica, constructo analítico segundo o qual os acontecimentos da era moderna são organizados a partir do entendimento da Bacia Atlântica como um lugar onde ocorriam intercâmbios demográficos, econômicos, sociais e culturais entre os continentes por ela banhados, permite dar ênfase a aspectos dinâmicos que transcendem as fronteiras administrativas ou nacionais.1 Essa combinação de redução da escala de análise e ampliação do recorte geográfico traz contribuições importantes tanto para a História do Brasil quanto para a História da África Centro-Ocidental.

Apesar do impacto do comércio de escravos para o Brasil, a historiografia pátria guardou silêncio quase absoluto até a década de 1990 sobre as relações entre as duas regiões. A África foi frequentemente encarada como um continente primitivo, homogêneo, estático no tempo e destituído de história, e os africanos, associados automaticamente aos escravos. Por essa razão, o trabalho de Ferreira aparece àqueles familiarizados com a produção historiográfica nacional sobre a escravidão e o tráfico de escravos como a peça faltante para que o quebra-cabeça adquira seu pleno sentido. Vem, portanto, ao revelar a face africana do negócio negreiro, somar novos conhecimentos aos importantes trabalhos que pensam o tráfico do ponto de vista do Brasil, como os de Manolo Florentino e Jaime Rodrigues.

Entretanto, só teremos uma percepção adequada do alcance da obra, se a analisarmos sua contribuição para a História da África Centro-Ocidental. Em 2004, Boilley e Thioub2 argumentavam que, durante o século XX, a escrita da história da África, influenciada, por um lado, pelos combates anticoloniais e, por outro, por modelos eurocêntricos, tendeu a considerar que, depois do contato com o ocidente, a África e os africanos se tornaram vítimas de um sistema que, rompendo com o curso normal da história, constitui a causa principal, senão exclusiva, do lugar subalterno que o continente ocupa nos negócios contemporâneos do mundo. Pensando em como a produção acadêmica sobre o comércio de cativos poderia superar essas limitações, os autores sugeriam que era preciso compreender as implicações dos africanos nos processos históricos, analisando a arquitetura social, bem como os sistemas locais de produção, de troca, de dominação e de exploração da força de trabalho. A chave seria explorar as dinâmicas internas sem silenciar quanto aos interesses e ao envolvimento de atores autóctones no negócio negreiro.

Ferreira desempenha tal tarefa com maestria, mergulhando na sociedade centro-africana durante o período do comércio de escravos. Filia-se, assim, a uma tradição historiográfica inaugurada na década de 1970 por estudiosos como Jill Dias, Beatrix Heintze, Isabel Castro Henriques e Joseph Miller, que procura superar o caráter etnocêntrico das análises sobre as regiões africanas engajadas no comércio atlântico e abordar a política, a economia e a sociedade locais em sua historicidade e em sua complexidade.

Esses autores pioneiros, muitas vezes mesclando métodos e abordagens próprios da história, da antropologia e da etnografia, abriram novas possibilidades para o estudo da África Centro-Ocidental, desenvolvendo trabalhos com fontes inéditas encontradas em arquivos angolanos e portugueses. Ademais, elaboraram sofisticadas reflexões teóricas sobre o lugar da África na História Mundial, o papel do historiador ao se relacionar com fontes de natureza diversa (tradição oral, achados arqueológicos, documentos escritos) e os métodos para lidar com os filtros por meio dos quais estrangeiros (os autores da documentação consultada e os próprios pesquisadores) apreenderam a realidade africana. Inovaram ao abordar temas que, durante o período colonial, eram tabus difíceis de serem rompidos, como a fragilidade da dominação portuguesa na região e a participação dos africanos no comércio de escravos, atribuindo a eles um protagonismo em sua história que lhes foi frequentemente negado.

Na contemporaneidade, uma nova geração de historiadores veio se juntar a esses pesquisadores já consagrados, desvendando novos aspectos da sociedade centro-africana no contexto do comércio atlântico. Um bom exemplo é Mariana Cândido3 que empreendeu um estudo sobre Benguela entre 1780 e 1850, argumentando que o tráfico negreiro ajudou a fundar ali uma sociedade crioula, na qual pessoas oriundas de culturas diversas acabaram forjando uma identidade comum.

Em sua dissertação de mestrado, Ferreira já havia se ocupado de Angola, mas investigando os impactos econômicos da proibição do tráfico negreiro para o Brasil entre 1830 e 1860. Em Cross Cultural Exchange in the Atlantic World, o historiador recua no tempo, analisando aquela sociedade durante o auge do comércio atlântico, tecendo para Angola uma análise em muitos sentidos equivalente a que Law e Mann dedicaram à Costa dos Escravos.4 Como esses autores, chega a conclusões abrangentes a partir de histórias individuais, enfatizando as conexões culturais e sociais transatlânticas.

A primeira seção se inicia com a narrativa de uma expedição comandada pelo ex-capitão de navios negreiros Francisco Roque Souto, em 1739, ao Reino de Holo, cujo intento era proporcionar à administração portuguesa contatos comerciais diretos com essa região fornecedora de escravos. A análise do episódio possibilita o exame da intensificação do comércio itinerante no interior de Angola, no contexto do aumento da demanda por cativos no Brasil no século XVIII, decorrência das descobertas de ouro na região das Minas. Tal comércio, conduzido nos sertões africanos por intermediários conhecidos como pumbeiros e sertanejos, consistia na troca de mercadorias importadas por escravos, que eram então conduzidos até os portos de embarque no litoral.

São os impactos do incremento dessa atividade comercial nas estruturas sociais e econômicas de Angola que o autor se propõe a desvendar, e o faz narrando vários casos retirados das fontes, como o de três africanos que tinham chegado a Benguela em 1789, fugidos após todos os outros 25 carregadores da caravana na qual trabalhavam terem sido embebedados e posteriormente escravizados pelo sertanejo Jerônimo Corrêa Dias. Partindo desses estudos de caso, o autor analisa o aumento de formas de escravização não militar, decorrentes de endividamento ou de acusações de feitiçaria, o desvirtuamento de formas de dependência temporária tradicionais e a ampliação progressiva da esfera de atuação dos Tribunais de Mucanos, cortes competentes para conhecer casos de escravização injusta, oriundas das práticas legais Mbundu.

A segunda seção é dedicada ao panorama cultural, religioso e político de Angola durante o período estudado. O historiador explora a demografia e a economia de Luanda, expondo uma sociedade dinâmica, na qual eram fluidas as fronteiras entre escravidão e liberdade e frequentes as oportunidades de convivência entre indivíduos de condições sociais e origens diversas. Nesse mundo cosmopolita, no qual a administração portuguesa tinha dificuldades de se impor, europeus e outros forasteiros acabavam aculturados pelos locais, conforme atestam a prevalência do quimbundo sobre o idioma português.

Especial atenção é dada à religião e à cultura africanas, exploradas a partir da fascinante história de Mariana Fernandes, uma mulher negra livre acusada de feitiçaria e presa em Luanda em 1726. O estudo do processo movido contra Mariana pela Inquisição revela uma mulher dotada de grande autonomia, poder e influência, decorrentes de sua atuação como ganga, autoridade religiosa de Angola. Da leitura emerge a força da religiosidade africana, que perpassava todas as camadas sociais, unindo indivíduos oriundos de realidades muito diversas.

O autor analisa, a seguir, a vida social de Luanda e de Benguela tomando como ponto de partida a história do escravo Manoel da Salvador, que, criança, fora enviado ao Rio de Janeiro, retornando, já adulto, a Luanda, onde, em 1771, é acusado de assaltar a casa de um taberneiro. Para rebater a acusação, Salvador alega que a elevada soma de dinheiro encontrada em sua posse não era produto do roubo, mas fruto da venda de mercadorias enviadas a ele pelo irmão, que continuava a residir no Brasil. Embora boa parte da versão de Salvador pareça ter sido uma mentira, o crédito dado às suas alegações, em um primeiro momento, pelas autoridades, ajuda

a revelar a grande mobilidade geográfica no mundo Atlântico. O estudo de dezenas de outros casos mostra que pessoas livres e escravas atravessavam o oceano em razão de punições por crimes e comportamentos inadequados, mas também para aprender uma profissão, buscar instrução, conduzir negócios e visitar parentes.

Os laços culturais, políticos e comerciais que uniam essas regiões africanas ao Brasil eram tão robustos, que, em 1824, prósperos comerciantes de Benguela, liderados por um homem negro nascido no Rio de Janeiro, de nome Francisco Ferreira Gomes, iniciaram um movimento rebelde que pretendia romper os laços com Portugal e anexar a província ao Brasil recém-independente. A tentativa de secessão, longe de ser uma empreitada fantasiosa, era coerente com a conjuntura da época, sendo mesmo esperada pelas autoridades portuguesas.

Ao enfatizar a organicidade entre as possessões portuguesas, o autor evidencia a esterilidade dos embates em torno dos conceitos “crioulo” e “crioulização”, rótulos estáticos que, segundo ele, dificilmente são capazes de abarcar toda a complexidade dessas mutáveis sociedades, nas quais os indivíduos manipulavam as diferentes esferas culturais, religiosas e jurídicas existentes de acordo com suas necessidades momentâneas.

A obra, inspirador exercício de erudição e imaginação histórica, adiciona mais uma peça ao intrincado quebra-cabeças do Atlântico Português, dando rara ênfase à dimensão humana das sociedades africanas setecentistas e oitocentistas, contribuindo, como sugere Miller, para que “a história atlântica se apoie solidamente em três pernas”,5 e que os africanos, como os outros, assumam o seu lugar como “atores inteligíveis” na trama do passado.

1 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Sulcando os mares: um historiador do império português enfrenta a “Atlantic History”. História, São Paulo, v.28, n.1, p.17-70, 2009. [ Links ]

2 BOILLEY, Pierre; THIOUB, Ibrahima. Pour une histoire africaine de la complexité. In AWENENGO, Séverine; BARTHÉLÉMY, Pascale; TSHIMANGA, Charles (eds.). Écrire l’histoire de l’Afrique autrement?. Paris: L’Harmattan, 2004, p.23-45.

3 CÂNDIDO, Marina P. Enslaving frontier: slavery, trade and identity in Benguela, 1780-1850. Toronto: York University, 2006 (História, Tese de Doutorado). [ Links ]

4 LAW, Robin; MANN, Kristin. West Africa in the atlantic community: the case of the Slave Coast. The William and Mary Quarterly,Third Series, v. 56, n.2, p.307-334, apr. 1999. [ Links ]

5 MILLER, Joseph. History and Africa/Africa and History. The American Historical Review, v.104, n.1, p.1-32, feb. 1999. [ Links ]

Carolina Perpétuo Corrêa – Instituto de História Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro (RJ), Brasil, e-mail: cpcorrea2@hotmail.com.

The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1330-1589 – GEEN (VH)

GREEN, Toby. The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1330-1589. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 323 p. SCHLICKMANN, Mariana. Varia História. Belo Horizonte, v. 29, no. 51, Set./ Dez. 2013.

Os estudos acerca do tráfico de escravos em África já realizaram avanços primorosos, contudo, ainda há diversas lacunas em seus anos iniciais, sobretudo no oeste africano. Neste sentido, o livro The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1330-1589, publicado em 2012 e ainda sem tradução para o português, é uma imensa contribuição que o historiador britânico Toby Green – conhecido no Brasil por sua obra Inquisição: o reinado do medo – realiza para a história desta região pouco estudada.

Green se dedica, como o próprio título do livro indica, a estudar a ascensão do tráfico atlântico de escravos, do século XIV ao XVI. A área pesquisada é o oeste africano, termo utilizado primeiramente por George Brooks1 para se referir à área da Alta Guiné (que vai do Rio Senegal até Serra Leoa) e Cabo Verde. O objetivo desta obra é mostrar a importância da região para a consolidação do tráfico atlântico de escravos e para o surgimento de culturas e identidades criadas a partir da experiência da diáspora.

Utilizando fontes orais e documentos escritos por árabes e europeus, o autor defende que, no início do século XIV, o poderio do Império do Mali passa a se estender por toda a região da Alta Guiné, ao mesmo tempo em que o comércio transaariano de escravos aumenta e se afirma na área. A prática do comércio de escravos pelo deserto vem junto com uma cultura de violência, que se insere no cotidiano das sociedades que conviviam com os processos de captura, comércio e utilização de escravos.

Para o autor, as populações locais, ao passarem pelo processo de malinkização (apropriação de elementos culturais e religiosos do Império do Mali), ajustaram-se rapidamente à nova cultura de violência imposta pelo comércio de escravos. Esta capacidade de rápida adaptação a uma nova conjuntura cultural, política, religiosa e comercial; a flexibilidade e tolerância com novos povos deram ares cosmopolitas à região; fato que foi fundamental para o surgimento e depois consolidação do comércio com os europeus.

A ideia central deste livro é de que o oeste africano teve um papel chave não só no tráfico, mas na própria criação do mundo atlântico e no surgimento de identidades diaspóricas em todo o planeta, pois ali ocorrem as primeiras trocas comerciais, culturais e sociais que serviram inicialmente como um padrão. Por isso, uma perspectiva global permeia todo o livro, no intuito de mostrar as múltiplas conexões e as relações interdependentes entre o local e o global. O conceito de “mundo atlântico” auxilia metodologicamente Green neste sentido, que o utiliza em congruência com Russel-Wood: um espaço além de fronteiras políticas ou nacionais, onde intercâmbios sociais, culturais, comerciais e demográficos ocorreram de forma intensa entre os continentes europeu, africano e americano.2

O livro está dividido em duas partes. Na primeira – cujo recorte temporal é de 1300 até 1550 -, é traçada uma história regional antes do contato com os europeus, mostrando como as relações entre os mandingas e os guineenses influenciaram a conjuntura social que propiciou o comércio internacional, uma vez que moldou as populações de forma a se tornarem flexíveis e receptíveis em relação a novas culturas. É com esta sociedade cosmopolita, que não impõe barreiras para a realização de negócios com estrangeiros, que os europeus fizeram os contatos iniciais, conseguiram estabelecer e consolidar trocas comerciais.

A preocupação central do autor é expor que os comerciantes locais daquela área ditaram inicialmente o ritmo das negociações, pois as mercadorias e rotas traçadas eram as mesmas do comércio interno. Neste primeiro momento ele também mostra como as interações e trocas culturais entre europeus e africanos foram mudando ao longo do século XV, e como a chegada dos cristãos novos de ascendência ibérica na região no século XVI acarretou em mudanças na dinâmica do comércio, do tráfico e do jogo político de alianças locais.

Mudanças ocorreram também com a chegada de judeus, que exercem um papel importante no contexto e também na formação do mundo atlântico, ressalta Green, e também José da Silva Horta e Peter Mark.3 Os judeus formaram uma comunidade comercial muito importante no final do século XVI, que causou grande impacto na região. Uma delas foi a reorganização das redes de poder, uma vez que os estrangeiros procuravam se inserir através de casamentos com mulheres das elites locais, como aponta Havik,4 e dependiam destas para o sucesso comercial. Green procura também desconstruir a visão da dominação das mulheres pelos homens ao mostrar o importante papel ocupado por elas nestas sociedades atlânticas do oeste africano.

A segunda parte abarca de 1492 até 1589, e procura integrar a história regional até então traçada com o mundo atlântico, mostrando como um mundo afetou o outro e vice-versa. É apresentada a explosão do contrabando e a extensão da rede do tráfico de escravos, que se expandiu rapidamente no século XVI. Também é apontado que a criação de sociedades crioulas nesse contexto só foi possível através das conexões entre forças locais e globais em ambos os lados do Atlântico, uma vez que para o estabelecimento de relações, os comerciantes tinham de adotar os costumes dominantes do local, ao invés de propagar ou preservar suas diferenças culturais, o que propiciou a criação de redes e identidades diaspóricas e do fenômeno da crioulização.

Para compor este livro, o historiador britânico fez uso de história oral, com o objetivo de entender as práticas culturais locais das áreas pesquisadas e também de vasto material do Arquivo de História Oral da Gâmbia. Também fez observações etnográficas em Casamansa, Guiné Bissau e Cabo Verde entre 1995 e 2011. Como fontes escritas, utilizou relatos de viajantes, documentação oriunda de arquivos sobre escravidão, tráfico, história atlântica e o Santo Ofício da Colômbia, Portugal, Espanha e do Vaticano e uma vasta bibliografia sobre o tema.

Ele defende que apesar de grande parte do seu trabalho estar pautado em fontes externas – principalmente as produzidas por europeus – isso não torna seu trabalho eurocêntrico, uma vez que ele é capaz de interpretar as fontes sabendo dos limites impostos pelo contexto e mentalidade da época. Acredita que as fontes orais utilizadas, pertencentes ao Arquivo de História Oral da Gâmbia, permitem a integração de perspectivas africanas em sua análise, além de uma perspectiva diferente sobre um mesmo episódio. Cabe observar que o autor procura durante todo o texto analisar os documentos de forma crítica, sem forçar os limites impostos pelos mesmos e pautando todos os seus argumentos em diversos tipos de fontes.

No texto, Green critica a tendência de se estudar a história do tráfico por um viés quantitativo, pois se corre o risco de subestimar o número de africanos deportados nos primórdios deste tipo de comércio. Contudo, ele não ignora as importantes contribuições oferecidas por bancos de dados como o Trans-Atlantic Slave Trade Database, apesar de preferir seguir uma perspectiva não quantitativa, que ressalta os aspectos e impactos sociais, culturais e políticos do comércio de escravos, tendo para isso um arcabouço conceitual pautado principalmente no conceito de crioulização.

A crioulização, ou creolisation5, mostra a corrente historiográfica adotada pelo autor, o qual entende que o contato entre as diferentes culturas e costumes fez surgir algo novo: as culturas e identidades crioulas ao redor do mundo, que mesmo novas podem preservar características dos povos que a originaram. Roquinaldo Ferreira também partilha desta mesma visão, mas alerta que ela “está longe de ser consensual”.6 Green deixa claro que sua perspectiva tem o caráter linguístico como ponto de partida para observar as transformações sociais e culturais que decorrem do contato entre europeus e africanos, pois “o desenvolvimento de uma nova língua pode refletir novas forças sociais. Onde as interações sociais e as trocas são intensas, as mudanças linguísticas seguem” (p.12).7

Ao colocar esta região no centro do mundo, o livro de Toby Green passa a interessar não só os especialistas em História da África, mas a todos que se interessam pelo tema do tráfico, da escravidão, da diáspora africana e da História Atlântica.

1 BROOKS, George E. Landlords and strangers: ecology, society and trade in Western Africa, 1000 – 1630. Boulder: Westview Press, 1993.

2 RUSSELL-WOOD, A.J.R. Sulcando os mares: um historiador do império português enfrenta a “Atlantic History”. História, v.28, n.1, p.20, 2009.

3 HORTA, Jose da Silva; MARK, Peter. Judeus e muçulmanos na Petite Cotê senegalesa do início do século XVII: iconoclastia anti-católica, aproximação religiosa, parceria comercial. Cadernos de Estudos Sefarditas, n.5, p.29-51, 2005.

4 HAVIK, Philip. A dinâmica das relações de gênero e parentesco num contexto comercial: um balanço comparativo da produção histórica sobre a região da Guiné-Bissau – séculos XVII e XIX. Afro-Ásia, n.27, p.79-120, 2002.

5 Toby Green utiliza diversos referenciais para a utilização deste conceito, entre eles: MINTZ, Sidney W.; PRICE, Richard Price. The birth of African-American culture: an anthropological approach. Boston: Beacon Press, 1992; BERLIN, Ira. From Creole to African: Atlantic Creoles and the origins of African-American society in Mainland North America. The William and Mary Quarterly, 3rd Ser., v.53, n.2, p.251-288, April 1996; HEYWOOD, Linda; THORNTON, John K. Central Africans, Atlantic Creoles, and the foundation of the Americas, 1585-1660. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2007.

6 FERREIRA, Roquinaldo. Ilhas crioulas: o significado plural da mestiçagem cultural na África Atlântica. Revista de História, São Paulo, n.155, p.19, 2006.

7 Tradução da autora. “The development of a new language may reflect new social forces. Where social interactions and exchanges are intense, linguistic change follows”.

Mariana Schlickmann – Departamento de História. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte (MG). Brasil. Mestranda em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Contato: mariana.schli@gmail.com.

From Africa to Brazil: culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600-1830 – HAWTHORNE (VH)

HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600-1830. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, 288 p. MARCUSSI, Alexandre Almeida. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 48, Jul./ Dez. 2012.

O Estado do Grão-Pará e Maranhão é uma região relativamente pouco estudada pelos historiadores que se debruçaram sobre a América Portuguesa, se o compararmos com as capitanias do Nordeste ou com a região de Minas Gerais, por exemplo. Da mesma forma, dentre as regiões da costa africana que participaram significativamente do comércio atlântico de escravos, o tre-cho localizado entre os rios Senegal e Serra Leoa – a costa conhecida como Alta Guiné – talvez seja um dos menos bem contemplados pelos estudiosos. É natural, portanto, que a obra de Walter Hawthorne, que aborda a conexão entre ambas as regiões, seja uma adição bem-vinda à historiografia que trata do período colonial.

Hawthorne, que atualmente leciona História da África na Universidade Estadual de Michigan, é autor de outra obra importante sobre a Alta Guiné, Planting rice and harveting slaves, na qual analisa a produção de arroz na região. Em From Africa to Brazil, ele alarga o escopo da pesquisa para com-preender a articulação dessa região com o Maranhão, outra importante área produtora de arroz do Atlântico que estabeleceu fortes vínculos com o comér-cio guineense de escravos – mais especificamente, com os portos portugueses de Cacheu e Bissau, ao sul do rio Gâmbia.

Como já sugere o subtítulo da obra, que poderia ser traduzido como “Cul-tura, identidade e um comércio atlântico de escravos, 1600-1830”, o objetivo do autor é compreender as influências da diáspora guineense sobre a experi-ência cultural das comunidades escravas no Maranhão, sobretudo no período que se estende de 1750 a 1830, quando houve predomínio numérico de cativos oriundos da Alta Guiné nas importações do porto de São Luís. Esse vínculo é explicado em parte pelo regime de ventos e correntes marítimas do Atlântico, que favorecia as viagens entre a costa norte do Brasil e os portos de Cacheu e Bissau, e em parte pelas políticas pombalinas de desenvolvimento econômico do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que tiveram como base a produção do arroz empregando mão-de-obra africana fornecida por esses portos.

O autor compara manifestações culturais dos povos da Alta Guiné com as das comunidades escravas do Maranhão para propor a tese de uma con-tinuidade cultural entre as duas realidades. Dessa forma, a perspectiva de Hawthorne alinha-se à de outros historiadores norte-americanos normalmente denominados “afrocêntricos”, tais como Paul Lovejoy, John Thornton e James Sweet, com os quais Hawthorne mantém intenso diálogo ao longo do livro.

É interessante notar, inclusive, que o plano de capítulos de From Africa to Brazilecoa a organização temática de A África e os africanos na formação do mundo atlântico, de John Thornton,1partindo da realidade africana para iluminar aspectos culturais das sociedades americanas, num projeto de com-preender o protagonismo dos africanos na configuração do mundo atlântico. O primeiro capítulo aborda a transição do regime de mão-de-obra indígena para o trabalho africano no Maranhão, na década de 1750, e analisa a origem geográfica dos escravos desembarcados. Na sequência, o autor empreende um estudo da organização do comércio escravista e da cultura da Alta Guiné, para depois passar à realidade americana, discutindo o regime de produção agríco-la do arroz, as estruturas matrimoniais e familiares vigentes na comunidade escrava e, por fim, as práticas religiosas dos africanos e seus descendentes.

A obra de Hawthorne partilha com a historiografia dita “afrocêntrica” muitos de seus pressupostos e métodos de análise – bem como alguns de seus limites interpretativos. Nota-se logo a importância capital da demografia na argumentação: o autor demonstra que o maior grupo dentre os escravos im-portados para o Maranhão proveio da Alta Guiné, correspondendo a 57% dos ca-tivos desembarcados entre 1751 e 1842. Mais que isso, a análise dos etnônimos nos inventários maranhenses e o profundo conhecimento que o autor tem do funcionamento do comércio escravista na África ainda permitem demonstrar que, dentre os escravos que vieram dessa região, houve claro predomínio das etnias habitantes da faixa costeira (balantas, bijagós, papel, floup, banyuns e brames), em detrimento dos fulas e mandinkas do interior, caracterizando um cenário em que o autor identifica um certo grau de homogeneidade cultural.

A partir daí, a obra busca os vínculos culturais entre as duas regiões. A análise está ancorada, em grande medida, no trinômio origem-etnia-identida-de. Trata-se de propor que os escravos guineenses puderam resgatar a etnia como critério de identidade no Maranhão, recriando na América elementos de sua cultura de origem. Contudo, o autor ressalta que eles não resgataram propriamente suas etnias particulares, mas uma espécie de cultura comum da Alta Guiné, baseada em pressupostos culturais largamente compartilhados, que foram enfatizados na diáspora.

Pode ser proveitoso pensar no argumento do autor à luz daquilo que Luis Nicolau Parés denomina “identidades metaétnicas”, agrupando vários etnô-nimos em denominações mais amplas a partir da interação entre africanos e europeus.2Hawthorne explica de várias maneiras a formação dessa identidade compartilhada: em alguns momentos, sugere que ela possa ter sido uma es-tratégia dos escravos para evitar conflitos étnicos no interior do grande grupo guineense. Predomina na obra, no entanto, a ideia de que essa identidade te-ria sido uma recriação mais ou menos “espontânea” baseada em similaridades culturais já existentes desde a África. Nesse sentido, ela seria de fato um res-gate de uma realidade cultural africana, e não propriamente uma recriação específica da sociedade colonial ou do mundo atlântico.

Observa-se que, em alguns casos, as supostas continuidades culturais com a Alta Guiné estão fundamentadas em fenômenos que também podem ser observados em outras regiões da África e no restante da América Portuguesa – por exemplo, as bolsas de mandinga3 – , enfraquecendo um pouco a argumen-tação do autor. Até por conta disso, a ênfase na costa da Alta Guiné como fon-te majoritária da cultura escrava maranhense soa um tanto exagerada, ainda mais se considerarmos que as etnias da costa nunca chegaram a compor mais de 32% da população escrava.

A despeito de seus limites interpretativos, em grande parte derivados da perspectiva teórica escolhida, a obra apresenta diversas contribuições re-levantes. Para além dos pouco conhecidos dados a respeito da comunidade africana maranhense, cabe destacar a abordagem do comércio de escravos na Guiné, que foge dos modelos clássicos ao mostrar que o tráfico não implicou centralização política naquela região. Vale ainda mencionar a sofisticada aná-lise a respeito da implantação da cultura do arroz no Maranhão, que articula vasta informação documental, um profundo conhecimento acerca do cultivo de arroz no Novo e no Velho Mundo e uma reflexão sobre o comércio atlântico colonial. O autor estabelece um diálogo com a chamada “tese do arroz ne-gro”, segundo a qual o conhecimento técnico para o plantio do arroz na Amé-

rica teria sido trazido pelos africanos da Alta Guiné. Comparando as técnicas de cultivo na África e no Maranhão, o autor demonstra definitivamente que essa tese não pode ser estendida para o Brasil. Para ele, a natureza mercantil da colonização determinou as características ambientalmente predatórias do plantio, enquanto o conhecimento africano pôde ser preservado e empregado apenas nas etapas do beneficiamento e do preparo culinário. Daí, portanto, a ideia de que o arroz maranhense não seria nem “branco” e nem “negro”, mas “marrom”.

Do ponto de vista metodológico, From Africa to Brazilfundamenta-se em uma extensiva e sólida pesquisa documental. Embora falte em alguns mo-mentos uma crítica mais rigorosa de algumas fontes, o autor demonstra am-plo conhecimento, contemplando uma documentação heterogênea que vai de inventários maranhenses até relatos de viajantes na costa africana, passando pelas fontes inquisitoriais.

From Africa to Brazilnão interessa apenas aos especialistas na história do Maranhão, mas também a todos os estudiosos das culturas afro-americanas e do comércio atlântico de escravos. A obra de Hawthorne preenche uma lacuna importante, trazendo à luz as especificidades de realidades históricas pouco conhecidas na historiografia. Esta é sem dúvida, sua maior contribuição.

1 THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo atlântico: 1400-1800. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

2 PARÉS, Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006, p. 26.

3 Compare-se a perspectiva do autor com SANTOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandinga no espaço Atlântico: século XVIII. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. 256 p. (Tese de doutorado – História Social); e SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

Alexandre Almeida Marcussi – Doutorando em História Social Departamento de História da Universidade de São Paulo – FFLCH/USP São Paulo – SP alexandremarcussi@gmail.com.

O Navio Negreiro: uma história humana – REDIKER (S-RH)

REDIKER, Marcus. O Navio Negreiro: uma história humana. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 446 p. Resenha de: FERNANDES, João Azevedo. sÆculum – REVISTA DE HISTÓRIA, João Pessoa, [25] jul./ dez. 2011.

Em 1843, na costa índica da África, a nau inglesa que transportava o reverendo Pascoe Grenfell Hill capturou um navio negreiro brasileiro, o Progresso, de acordo com a lei inglesa e os tratados internacionais que escreviam os capítulos finais da tragédia do tráfico africano para as Américas. Em meio a chocantes descrições da vida e morte em um negreiro lotado, em sua maior parte por crianças, Hill observou uma cena que nos diz muito acerca da natureza do “infame comércio”. Alguns africanos eram encarregados de prestar serviços no navio, recebendo por isso roupas e outros sinais distintivos, o que divertia os marinheiros, como descreve o reverendo: