Posts com a Tag ‘Autobiografia’

Malinos, zuadentos, andejos e sibites: o Aribé nos anos 70 e 80 | Teresa Cristina Cerqueira da Graça

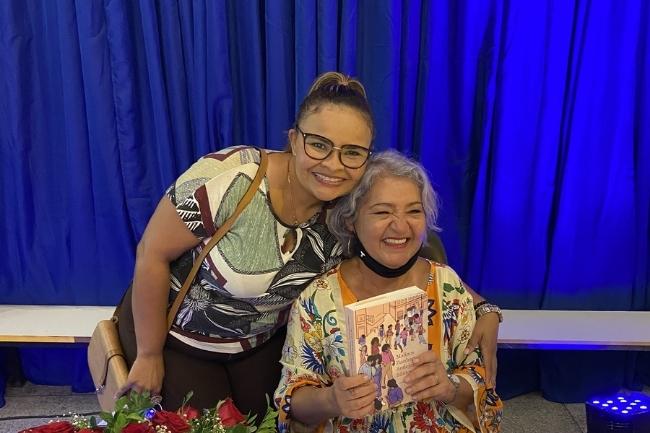

Andrea Moura e Tereza Cristina Cerqueira da Graça | Imagem: Pra Você Saber

Alguns personagens malignos, barulhentos, errantes, atrevidos e habitantes do bairro Siqueira Campos, na cidade de Aracaju (SE) são o objeto do novo livro de Tereza Cristina Cerqueira da Graça. Essa é a mensagem, traduzida em português culto, que o pitoresco título quer transmitir. Trata-se de uma memória de pessoas para registro da memória de uma pessoa, que é Teresa Cristina Cerqueira da Graça, historiadora da cultura, “malina”, “zuadenta”, “andeja”, “sibite” e moradora do bairro Aribé (oficialmente, Siqueira Campos), durante dois terços de sua vida.

É livro desafiador para os nossos tempos acelerados. Quinhentas e três páginas. Uma semana de leitura para quem dedica um turno diário. Lourival Santana foi feliz em seu prefácio. Escreveu pouco, usou convenções – “relato de memórias”, “acurada pesquisa histórica” sobre o “cotidiano de Aracaju”, baseado “em fontes primárias”, escrito em “estilo simples”, que incorporou o depoimento de “quase 120 pessoas”, “trouxe de volta objeto brincadeiras, lugares, cenários e pessoas”, vai “encher os olhos e a alma da geração da época” e despertar a “curiosidade dos jovens do presente”. Leia Mais

É livro desafiador para os nossos tempos acelerados. Quinhentas e três páginas. Uma semana de leitura para quem dedica um turno diário. Lourival Santana foi feliz em seu prefácio. Escreveu pouco, usou convenções – “relato de memórias”, “acurada pesquisa histórica” sobre o “cotidiano de Aracaju”, baseado “em fontes primárias”, escrito em “estilo simples”, que incorporou o depoimento de “quase 120 pessoas”, “trouxe de volta objeto brincadeiras, lugares, cenários e pessoas”, vai “encher os olhos e a alma da geração da época” e despertar a “curiosidade dos jovens do presente”. Leia Mais

Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre | Marie -Gaëlle Le Perff || Aspectos teóricos de la autobiografia | Edgar Velásquez Rivera

Marie-Gaëlle Le Perff e Edgar Velásquez Rivera | Imagens: Narrovita e Proclama

Dois manuais recentes sobre a elaboração de autobiografias foram lançados em línguas francesa e espanhola com abordagens e destinatários diferenciados. Não apresentam inovações na área, mas vale a pena submetê-los à crítica como indicador da bibliografia circulante para o interessado na temática. Eles são: Écrire ses memóires: astuces et conseils pour transformer ses souvenirs en un livre, de Marie-Gaëlle Le Perff, e Aspectos teóricos de la autobiografia, de Edgar Velásquez Rivera.

Écrire ses mémoires é um singelo manual introdutório às artes dos escritos de vida (biografias, autobiografias e memórias). Foi publicado em 2020 com a meta de auxiliar pessoas comuns a escreverem suas lembranças, por si mesmas, dando a conhecer questões e conceitos típicos da investigação do gênero e da publicação independente. Sua autora, Marie-Gaëlle Le Perff, é formada em Jornalismo (Paris 7) e Biologia (Poitiers) e se apresenta como redatora da revista Vie Chrétienne, biógrafa familiar e especialista na cobertura de assuntos da saúde. Leia Mais

A autobiografia de Martin Luther King | Clayborne Carson e Martin Luther King

Em função de sua influência midiática global, as recentes manifestações estadunidenses, pautadas primordialmente no antirracismo, ressuscitaram o debate sobre discriminação racial nas imprensas espalhadas pelo mundo. Seja para criticar a raiva dos manifestantes, representada pela destruição de símbolos escravistas, como estátuas de senhores de escravos, por exemplo, ou para apoiar a causa da população negra, opiniões têm sido levantadas sobre esses episódios sociais. Entretanto, se engana quem pensa que tais demandas e reivindicações são totalmente novas no âmbito social dos Estados Unidos da América. Não é de hoje que esse ativismo urgente reúne milhares de atuantes em seu centro e milhões de espectadores em seu entorno.

No cerne dessa questão, importantes lideranças negras se consolidaram como catalisadores de mudanças sociais no continente americano. Dentre elas, destaca-se o inesquecível pastor batista Martin Luther King Jr (1929- 1968), reconhecido por lutar em prol da universalização dos espaços sociais. Nascido no ápice da Grande Depressão, o menino da classe média de Atlanta, desde cedo, nutria um forte sentimento contra o sistema segregacionista que vigorava nos Estados Unidos. Acusado de ser negro1, inevitavelmente enveredou pelos caminhos militantes do pai2 e, em poucos anos, tornou-se a liderança central do movimento por direitos civis na América do Norte, questionando a predominância exclusivamente branca nos espaços sociais de seu país. Leia Mais

Lila em Moçambique | Adréia Prestes

A obra, que tenho o prazer de resenhar, “Lila em Moçambique”, de Andréia Prestes, com ilustrações de Camilo Martins, foi publicada em maio de 2020, com prefácio de Renato Nogueira, agradecimentos à escritora Sonia Rosa, a poetisa Maria Santiago e a professora Sandra Portugal, aos familiares e amigos que a motivaram trazer essa experiência de sua infância e de seus irmãos, filhos do casal Rosa e João Massena. A trajetória da família da autora que passou pela experiência do exílio, primeiro em Moscou, depois em Moçambique, tornou-se inspiração para essa obra que iremos conhecer um pouco melhor.

A autora vai narrar a história de Lila, a irmã mais velha, a quem ela dedica a obra (juntamente com seus filhos João e Rita), em sua busca em contar as memórias da infância. Leia Mais

Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa – EAKIN (FH)

EAKIN, Paul John. Vivendo autobiograficamente: a construção de nossa identidade narrativa. São Paulo: Letra e Voz, 2019. Resenha de: MOREIRA, Igor Lemos. Pensar a autobiografia entre história, identidade e narrativa. Faces da História, Assis, v.6, n.2, p.566-572, jul./dez., 2019.

As discussões a respeito das relações entre identidades e narrativas são recorrentes nas Ciências Humanas e Sociais. Desde a virada linguística no século XX, os estudos em diferentes áreas do conhecimento como a história, a crítica literária, a psicanálise e a antropologia têm procurado compreender estruturas, práticas e processos que envolvem o ato narrativo, destacando constantemente sua relação com a formação de identidades/identificações e representações. Publicada em 2019, a obra Vivendo autobiograficamente: A construção de nossa identidade narrativa, do pesquisador estadunidense Paul John Eakin, contribui para o aperfeiçoamento das discussões sobre identidades e narrativas em áreas de estudos como práticas biográficas, cultura escrita e narrações contemporâneas.

Paul John Eakin é graduado em História e Literatura pela Universidade de Harvard, onde também cursou seu mestrado e doutorado. Especialista na área de autobiografias, é professor emérito da Indiana University, onde ocupou a cadeira Ruth N. Halls de Inglês. A obra, publicada originalmente pela Cornell University, foi lançada no Brasil pela editora Letra e Voz, sendo a primeira tradução para português de um trabalho do autor. O livro está estruturado com uma introdução e quatro capítulos, apresentando os seguintes eixos centrais: os processos de narrativa sobre si; a consciência autobiográfica; a construção identitária por meio das narrativas; e autobiográfica, memória e rememoração.

O primeiro capítulo, “Falando sobre nós mesmos: as regras do jogo”, parte das discussões sobre as narrativas de “si” na contemporaneidade, ao analisar articulações analisando articulações entre autobiografias e mídias (com destaque a programas televisivos como Oprah). Partindo de vasta revisão bibliográfica e passando por autores como Oliver Sacks, Eakin discute e identifica alguns processos envolvidos nas narrativas autorreferênciais construtivas de cada indivíduo. Entre os temas que gravitam este capítulo estão: os efeitos/elaborações de acontecimentos atuantes na constituição das subjetividades; as “regras” que constituem o ato narrativo e a identidade narrativa, que para o autor é algo característico de todo sujeito; a ideia de efeito de verdade, permitindo ao(a) leitor(a) observar um breve panorama da densidade de discussões que perpassam o debate sobre autobiografias. Neste capítulo, a discussão realizada destaca que “[…] quando se trata de nossas identidades, a narrativa não é simplesmente sobre o eu, mas sim de maneira profunda, parte constituinte do eu.” (EAKIN, 2019, p. 18, grifo do autor) A respeito desta discussão é interessante apontar que, na perspectiva do autor, a construção autobiográfica é um processo que lida com diferentes dimensões temporais de passados e experiências vividas, para além de ser um ato sempre do “tempo presente”, ou seja, do momento de elaboração da narrativa. Essa construção no presente é o que manifesta, ou representa, as identidades dos sujeitos que a constituem a partir de suas vivências, memórias, lembranças e projeções de futuro. Dentro desta chave é possível aproximar os atos narrativos da elaboração de acontecimentos (narração de fatos) que rompem com as temporalidades, sendo uma questão em comum entre o autor e as discussões de François Dosse (2013). Para o historiador francês, a elaboração de um acontecimento é sempre uma produção atual, do momento de comunicação, que articula uma forma de significação acerca da experiência, sem a qual o evento não existiria.

Eakin (2019) aproxima-se dessa leitura ao considerar que esses processos, muitas vezes, levam a incluir experiências coletivas, que nem sempre são frutos de vivências pessoais. Para exemplificar, o autor destaca o 11 de setembro de 2001, uma vez que inaugurou a possibilidade de ter civis como personagens do acontecimento, o que atesta “o desejo de pessoas comuns enxergarem por si mesmas o que aconteceu naquele dia” (EAKIN, 2019, p. 20). Ao analisar esse evento, Dosse (2013) observa o papel das mídias que fabricaram instantaneamente o acontecimento, ao mesmo tempo que o historicizavam. Nesse caso, Dosse e Eakin concordam que um acontecimento testemunhado, direta ou indiretamente, é fundamental na elaboração das identificações, relação possível através das narrativas que permitem ao sujeito inserir-se em contextos que não necessariamente tenha vivido ou experienciado diretamente.

Outro elemento central no capítulo, e que perpassa o restante da obra, é a noção de identidade narrativa e sua relação com a construção de histórias de vida e trajetórias. Para o autor, a identidade, elaborada a partir de identificações, é fruto de construções narrativas entendidas “[…] de um modo inescapável e profundo, elas são o que somos, pelo menos enquanto atores posicionados dentro do sistema de identidade narrativa que estrutura nossos arranjos sociais atuais.” (EAKIN, 2019, p. 10, grifo do autor). Nesta interpretação, a identidade narrativa envolve a estruturação de uma forma de construção autobiográfica que molda o sujeito, reestruturando o passado em uma perspectiva linear e progressiva dos fatos.

A perspectiva do autor enquadra-se no fato de a identidade narrativa ser acumuladora de mais elementos com o passar dos anos, resultado de uma construção da história dos sujeitos, constantemente resignificada. Esse processo estrutura uma narração intencionalmente progressiva sobre a trajetória do sujeito, sempre promovida pelo individualismo. Eakin (2019) destaca que as falhas na memória, vistas como esquecimentos, impactam diretamente na constituição dos relatos autobiográficos, fragilizando a construção dessa identidade narrativa. Essa relação pode ser vista dentro da noção de ipseidade de Paul Ricouer (1991), na qual os sujeitos moldam constantemente o passado de acordo com aquilo que os jogos entre memória e esquecimento permitem e não apenas o que a experiência vivida ou apreendida possibilita relatar1.

No capítulo seguinte, intitulado “Consciência autobiográfica: corpo, cérebro, eu e narrativa”, o autor analisa produções literárias e autobiográficas nas últimas décadas, discutindo como tem se elaborado diferentes formas de identidade narrativa no tempo. Partindo da compreensão de que tais obras são consumidas constantemente, na medida em que existe um desejo das sociedades contemporâneas pela identificação com um outro e pelo consumo de memórias, o autor propõe entender o lugar da ficção e da história no ato de “relatar a si mesmo”. Ao afirmar que “[…] a memória e a imaginação conspiram para reconstruir a verdade do passado” (EAKIN, 2019, p. 76), Eakin destaca que as memórias são perpassadas constantemente pela tensão entre ficção, verossimilhança e “verdade”.

Nos estudos historiográficos sobre autobiografias2 é importante, muito mais que a verdade dos fatos narrados, compreender os diferentes modos como indivíduos pensaram e sentiram os fatos de suas vidas. Enquanto o historiador e/ou biógrafo finda um compromisso com os fatos ocorridos ao narrar uma trajetória, o autobiógrafo tem sua lealdade associada ao “eu”/sujeito construído. Deste modo, a autobiografia apresenta-se como espaço de tensões e o historiador e/ou pesquisador dedicado ao seu estudo necessita de atenção redobrada para observar que a principal relação não se dá na verossimilhança, mas sim com o efeito da linguagem que representa um sujeito, que almeja determinado fim. Um elemento central para compreender esse efeito de linguagem é a noção de corpo, pois não somente é o espaço em que o “eu” habita, como também é o que permite o indivíduo sentir e experienciar a vida.

Nesse sentido, é possível perceber que o principal argumento do autor centra-se na ideia de que a autobiografia está necessariamente associada à espetaculização dos indivíduos, ou seja, seu local é não apenas o presente, mas também o seu destinatário, “o outro”. Artiéres (1998), ao debater os processos de arquivamento do eu nas sociedades contemporâneas por meio das práticas de guarda e constituição de acervos pessoais, problematiza essa questão de maneira semelhante a Eakin. Ambos os autores, ao discutirem os processos autobiográficos, tencionam as relações temporais para além apenas de destacar o ato de escrita no presente ou sua intencionalidade futura. Dentro dessa perspectiva, construir uma autobiografia é elaborar uma narrativa sobre si e sobre um tempo não linear, apesar de sua sistematização geralmente ser, como forma de orientação e constituição das identidades.

O terceiro capítulo, “Trabalho identitário: pessoas fabricando histórias”, inicia uma segunda parte do livro no qual o autor procura construir breves relatos de estudos de caso. É possível perceber que Eakin divide seus estudos de caso em torno de dois grupos principais de documentações: (1) Obras autobiográficas e literárias de grande recepção, publicadas na idade moderna e na contemporaneidade; (2) Relatos de vidas cotidianas e de pessoas “ordinárias”. Para o primeiro caso de estudo, o autor retoma relatos autobiográficos desde o século XVIII e XIX, como os depoimentos recolhidos por Henry Mayhew (1881-1841), para debater as diferentes operações e processos que envolvem as autobiografias nos séculos XX e XXI.

Tomando o final da Idade Moderna francesa como ponto de partida, o autor historiciza a emergência das práticas de relatar a si mesmo e das autobiografias. Para Eakin (2019), apesar de os relatos escritos serem predominantemente ligados às elites, ainda assim é possível mapear a construção de narrativas autobiográficas através de leituras a contrapelo, como fez Mayhew. Embrenhando-se pelo que pode ser considerado um exercício de busca pela compreensão dos estratos de tempo (KOSELLECK, 2014), apesar de essa dessa relação não ser mencionada, Paul Eakin afirma que esse processo foi intensificado com a emergência dos meios digitais, criando sociedades cada vez mais narradoras de si. Redes sociais, a exemplo do Facebook e o MySpace foram fundamentais para lançar a centelha que favorece a alteração da identidade, uma vez que propiciam a mudança não somente de construções narrativas, mas também cria-se a necessidade constante do on-line, o que causa profunda sensação de aceleração do tempo e a consequente efemeridade da elaboração de uma identidade narrativa.

Nesse capítulo, o segundo conjunto de fontes utilizadas são os relatos do cotidiano de sujeitos considerados, pelo autor, como “comuns” ou “ordinários”. Diferentemente de uma análise exclusiva sobre como o cotidiano é narrado por esses sujeitos a partir dos livros autobiográficos, Eakin (2019, p. 114) afirma que seu interesse é compreender que a “atividade de construir eus e histórias de vida consiste ainda em mais uma prática cotidiana”, perspectiva elaborada através dos estudos de Michel de Certeau.

Michel de Certeau (2009) entende que o cotidiano é constantemente elaborado por meio de dinâmicas entre estruturas socioculturais e práticas individuais e (re)inventivas. Eakin analisa de que modo as práticas de relatar o cotidiano são elaboradas, dimensionando o consumo destas narrativas. Uma das ocorrências analisadas, e talvez o mais intrigante dos estudos de caso, é o do próprio pai do pesquisador, no qual, para além de pensar nos impactos da figura paterna na construção da identidade narrativa, discute de que maneira ele o influenciou a se interessar por autobiografias. Partindo dessa relação, o autor discute suas próprias narrativas autobiográficas, interrogando-se sobre a maneira como “modelos” de histórias e os relacionamentos interpessoais influenciam na constituição de identidades.

A discussão sobre o pai do autor prossegue no capítulo seguinte da obra, quando Eakin passa a realizar um relato autobiográfico. Em “Vivendo autobiograficamente”, capítulo que dá nome à obra, o autor mergulha em uma escrita autobiográfica sobre si e sua identidade narrativa. Se até essa altura do livro houve a discussão dos aspectos teóricos e metodológicos, bem como a realização de estudos de caso e a historicização de algumas práticas, o último capítulo apresenta o autor problematizando seu exercício cotidiano. Em sua leitura é possível perceber uma provocação intencional a quem “[…] se propõe a usar esse material como fonte para uma análise social deve perguntar […] de onde é que provem o entendimento de um indivíduo acerca do eu e da história de vida” (EAKIN, 2019, p. 130). Nesse sentido, para analisar autobiografias, Eakin diz que a experiência é fundamental para compreender suas práticas.

O autor utiliza a sua trajetória para refletir sobre o perfil adaptativo da história, dependendo sempre do narrador/elaborador, seu contexto e sua intencionalidade. Através dessa perspectiva, Eakin (2019, p. 158) defende que “[…] o discurso autobiográfico tem um papel decisivo no regime de responsabilização social que rege nossas vidas, e, nesse sentido, pode-se dizer que nossas identidades são socialmente construídas e reguladas”. Dentro dessa constatação é perceptível a centralidade do eu e de suas intenções, em que se pode considerar a narrativa como instrumento de legitimação de poder e de um determinado status ou lugar social no qual seu comunicante se insere. Essa questão pode ser interpretada através de outras perspectivas contemporâneas das ciências humanas que não citadas por Eakin, como, por exemplo, os conceitos de lócus de enunciação (GLISSANT, 2011). Nessa articulação, não apenas o passado mobilizado no presente da narração, mas também a categoria e diferentes noções de futuro são aspectos centrais.

É particularmente interessante observar que, ao chegar ao último capítulo da obra, o(a) leitor(a) tenha sido conduzido a perceber a forma de organização dos temas intensamente problematizados. Partindo inicialmente de uma discussão teórica sobre as questões autobiográficas, o autor procurou definir seus conceitos norteadores, abordando também suas historicidades, para aplicá-los em estudos de caso e, por fim, produzir sua própria identidade narrativa. Tal estratégia cria um espaço para que o(a) leitor(a) mobilize as discussões do próprio teórico, percebendo os processos apontados e também sua tese principal: a de que é impossível fugir da narrativa, pois a elaboração de identidades é um processo de construção de histórias no presente a partir de suas relações com o tempo.

Referências

ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 11, n. 21, p. 9-34, jan./jun. 1998.

BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2006. p. 183-191.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: EdUNESP, 2013.

GLISSANT, Édouard. Teorias. In: GLISSANT, Édouard (Org.). Poética da relação. Portugal: Porto Editora, 2011. p. 127-170.

KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre a História. Rio de Janeiro: Contraponto, Ed. PUC-RJ, 2014.

RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991.

Notas

1 Essa discussão encontra-se no texto de Pierre Bourdieu (2006) sobre a “Ilusão Biográfica”, conceito mobilizado pelo sociólogo para alertar aos pesquisadores na área de biografias e trajetórias, assim como os biógrafos, a respeito dos perigos da linearidade e das construções teleológicas da narrativa de vida de sujeitos. Em função da proximidade com os indivíduos biografados, e o processo de pesquisa que permite ao biógrafo conhecer na maioria dos casos o desfecho de sua obra antes mesmo de iniciar sua narrativa, Bourdieu reafirma a necessidade de problematização das trajetórias, compreendendo os processos, percursos e enfrentamentos que marcam a vida dos indivíduos.

Igor Lemos Moreira – Doutorando em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGH-UDESC), na linha de pesquisa Linguagens e Identificações. Bolsista PROMOP/UDESC, estado de Santa Catarina (SC), Brasil. Mestre e Graduado em História (Licenciatura) pela mesma instituição. Integrante do Laboratório de Imagem e Som. E-mail: igorlemoreira@gmail.com.

[IF]Conversas que tive comigo | Nelson Mandela

Não me lembro qual foi a primeira vez que ouvi falar de Mandela. Talvez em algum filme de histórias de grandes líderes políticos que se tornaram “imortais” por seus feitos. Mandela foi muito mais que um grande líder político. O livro Conversas que tive comigo mostra com profundidade o Nelson Mandela (como é conhecido em todo mundo), Madiba, Tata, Rolihlahla alguns de seus nomes conhecido pelo povo da África. Nasceu na cidade de Transkei, África do Sul, em 18 de julho de 1918 e morreu numa quinta-feira no dia 05 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Ele lutou contra o regime de segregação racial, o Apartheid, em seu país. O regime, como se sabe, negava aos africanos, o direito de viver livres em seu próprio território tradicional. O livro é constituído de escritos de Mandela, em sua maioria, nos quase 28 anos de sua vida que foi preso político.

A obra traz informações inéditas escritas de próprio punho. Uma delas é o fato de que Mandela, tinha o hábito de escrever o que para ele era importante em: visitas, reuniões e momentos de angústia. Relata que esses escritos eram uma forma de arquivar. Conhecíamos o líder político, o lutador incansável pelos direitos humanos, o homem que deu a volta por cima, mas sabia-se pouco sobre o Mandela escritor.

O fato é que ao perceber que os destinatários das inúmeras cartas que escrevia na prisão não respondiam, começou escrever para si, com a intenção de arquivar o cotidiano (SONTAG, 2004). Suas cartas eram escritas com cópias, que ele guardava. De 05 de agosto 1962, quando foi preso e condenado à prisão perpétua, ficou em reclusão até 1990, e escreveu, nesse período, centenas de cartas. Nela, além de questões políticas, estão demonstrados elementos de sua vida cotidiana como a preocupação com a mãe, os filhos, a esposa e os diversos companheiros de luta.

As cartas publicadas no livro não obedecem a uma cronologia. A obra está organizada em capítulos que retratam sua vida antes, durante e até liberdade; as cartas e anotações foram editadas e formam os textos dos capítulos.

Mandela foi preso pela primeira vez por desobediência às regras segregacionistas impostas pelo Estado. No livro, afirma que foi por usar um banheiro reservado exclusivamente para brancos. Em uma carta datada de 27 de dezembro de 1984 à sua esposa Winnie Mandela , afirma: “você sabe perfeitamente bem que passamos essa última parte de nossa vida na prisão exatamente por que nos opomos à ideia mesma de assentamentos separados, que nos torna estrangeiros em nosso próprio pais…” (MANDELA, p. 66.)

A obra de mais de 400 páginas se aproxima do que hoje chamaríamos de uma visão de colonial. Fala da necessidade de aprender da cultura Ocidental. Mas isso não fez com que abandonasse as línguas e a costumes tradicionais da África do Sul. Mandela era um Thembu, pertencia à casa real e sua vida pública o forçara a se afastar das suas tradições, mas nunca abandonara seus valores

“(…) Claro que não podemos viver sem a cultura ocidental, e então tive duas vias de influência cultural. Mas acho que seria injusto dizer que é uma peculiaridade minha, porque muitos dos nossos tiveram as mesmas influências… Hoje me sinto mais à vontade com o inglês, devido aos muitos anos que passei aqui e passei na prisão, por isso perdi contato com a literatura xhosa. Uma das coisas que estou ansioso para fazer quando me aposentar é poder ler a literatura que eu quiser, literatura africana (…) (MANDELA, 2010, p. 30).

Preocupado com quem governaria a África e com as mudanças que aconteceria, arriscava em seus escritos opinar qual seria o governo “ideal” para seu povo. Relata que enviou seus filhos e filhos de outros líderes para estudar fora do continente, mas defendia que um governante tinha que ser filho da África, e que ele deveria vivenciar seus costumes e cultura.

Atribui à colonização, aos erros das lideranças políticas africanas:

“Um corpo letrado de líderes tradicionais com boa formação terá toda probabilidade de aceitar o processo democrático. O complexo de inferioridade que os leva a se aferrar desesperadamente a as formas feudais de administração irá, no seu devido tempo, desaparecer”. (MANDELA, 2010, p. 35).

A democracia poderia ser construída com formação sólida das lideranças tradicionais que, assim, superariam o complexo de colonizado. (Memmi, 2007). Com isso afirma que…

“A civilização ocidental não apagou totalmente minha origem africana, e não esqueci meus dias de infância, quando nos reuníamos em torno dos mais velhos para ouvir a riqueza de sua sabedoria e experiência. Era o costume dos nossos antepassados, e na escola tradicional em que crescemos. Ainda hoje respeito os mais velhos da nossa comunidade e gosto de conversa com eles sobre os velhos tempos, quando tínhamos nosso próprio governo e vivíamos em liberdade.” (MANDELA, 2010, p. 43).

Das cartas aos cadernos de anotações buscou registrar sua indignação por não ter liberdade. Essa que não era pelo fato de estar preso, mas sim de ver seu povo restrito dentro de sua própria terra.

Ver os africanos, negros e indianos, serem obrigado a viver na pobreza, na miséria buscando trabalho nas fazendas de colonizadores dentro de seu próprio pais era o que levava a lutar, não só por sua liberdade, mas pela liberdade de todos. E culpa o colonialismo a isso. Como podemos perceber no trecho que a obra traz que e parte inédita de sua autobiografia.

“A pilhagem de terras de nativos, exploração de suas riquezas minerais e outras matérias-primas brutas, o confinamento de seu povo a áreas específicas, e a restrição de seus movimentos foram, com notáveis exceções, as pedras fundamentais do colonialismo por todo o país”. (MANDELA, 2010, p. 369).

Em suma, fala que houve aprendizados e não só momentos de dores durante sua vida na prisão. O respeito pelos outros povos e culturas diferentes, o tratar bem a quem lhe ofendia. Tristeza de não poder participar da vida de seus filhos. Ele fala da morte de primogênito Thembekile (13 de junho de 1969 na Cidade do Cabo), que quando foi preso o filho ainda era uma criança e que ele Mandela não esteve presente na cerimônia de seu casamento e nem poderia se fazer presente na da sua morte, pois o governo negara seu pedido como negou de ir a da sua mãe. Despedir dos seus entes em cerimônias que levava dias era algo de muito valor para ele, pois fazia parte de sua cultura, e essa é umas das dores mais agudas pelas quais passara. Mandela afirma que o ano de 1962 foi o pior de sua vida, pois além da perda de seu filho, de quem não pode acompanhar o crescimento, perdeu sua mãe e sua mulher havia sido presa.

A obra além de trazer esses escritos, mostra o cotidiano de um preso político que se opunha o multirracialismo e exigia uma sociedade não racializada. Em conversas com Richard Stengel, afirma: “estamos lutando por uma sociedade em que as pessoas parem de pensar em termos de cor… Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias,” mostrando que ele advogava por uma sociedade desracializada.

As cartas e anotações mostram ao leitor o quanto Mandela foi engajado na luta contra o regime segregacionista sul africano, mesmo enfrentando momentos de muita dor. Durante todos os anos da prisão, ele sonhava com uma sociedade livre e democráti ca. Democracia que o elegeu presidente, sendo o primeiro homem negro a governar o seu país pela vontade da minoria em 1994.

Referências

MANDELA, Nelson. Conversas que tive comigo. São Paulo: Editora Rocco, 2010

MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

SONTAG, S. Sobre fotografia. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2004.

Josiel Santos – Universidade Federal do Tocantins.

MANDELA, Nelson. Conversas que tive comigo. São Paulo: Editora Rocco, 2010. Resenha de: SANTOS, Josiel. O que Tata escreveu. Revista Brasileira do Caribe. São Luís, v. 20, n. 38, p. 130- 133, jan./jun., 2019. Acessar publicação original [DR]

Ecce Homo: a autobiografia como gênero filosófico – MURICY (CN)

MURICY, Katia. Ecce Homo: a autobiografia como gênero filosófico. Coleção Pequena Biblioteca de Ensaios, Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2017. 39p. Resenha de: ZATTONI, Romano S. Cadernos Nietzsche, São Paulo, v.39 n.3 set./dez. 2018.

Nesse ensaio, Katia Muricy busca estabelecer uma reflexão acerca do valor filosófico de escritos de natureza autobiográfica, tomando como obra central para sua interpretação o texto nietzschiano de Ecce Homo. Trata-se do endereçamento a uma certa lacuna na pesquisa Nietzsche, no que se refere a esse texto do fim de 1888, a qual foi comumente encarada pejorativamente na recepção da obra do filósofo como um escrito de loucura.

Antes de se dedicar de forma mais direta à obra de Nietzsche, a autora engendra um pano de fundo histórico-filosófico a partir do qual é possível conceber a própria proveniência da noção de autobiografia, primeiramente como gênero literário. Trata-se de uma tarefa que se depara de início com a notável fluidez de sentido que essa espécie de texto pode demonstrar. Se tomada em seu sentido mais amplo, ou seja, como a menção de si mesmo no texto em seu nível mais ordinário, pode-se dizer que se trata de um ato que existe desde o início da escrita, contudo, sob um critério mais estreito, poderia ser compreendida como um empreendimento de autonarrativa que tem origem bem específica na Europa ocidental no século XIX, em paralelo com o que poderíamos chamar de a origem da noção contemporânea de indivíduo. Diante desse cenário, a autora toma como fio condutor para sua investigação o trabalho foucaultiano de genealogia do ato de escrita de si, sobretudo em sua relação com o fazer filosófico.1

São diversas as paradas que a autora realiza em seu traçado acerca do ato de escrita de si na história da filosofia, a começar pelas variações que a escrita de si toma nos primeiros séculos da era cristã no Ocidente, nomeadamente, os chamados hupomnêmata (anotações e memorandos para serem lidos pelo autor posteriormente) e as correspondências. Chama a atenção nesse âmbito o caráter etopoiético atribuído por Plutarco a escrita de si, no que se refere ao cuidado de si e fundação de um ethos próprio. Destaca-se também os trabalhos confessionais dos quais as Confissões de Agostinho tomam o lugar mais representativo, em uma modalidade na qual a escrita de si transfigura-se em um ato de louvor.

Na passagem para a filosofia moderna, seria possível identificar um ponto de quebra com relação ao valor filosófico da escrita de si, sobretudo no que se refere ao advento do pensamento cartesiano e as consequentes mudanças na concepção do que seria um sujeito. Com Descartes, aprofunda-se a certeza do que seria o eu da consciência, de modo que, a partir de sua existência, se fundam todas as outras certezas do espírito. Poderia-se supor que isso significaria o aumento da presença do eu no discurso filosófico, contudo, a argumentação da autora afirma justamente o contrário, pois o conceito de eu cartesiano, destilado pelo método da dúvida, estaria depurado de suas vivências que são em última instância o substrato da autobiografia. Para a autora isso se deve à retirada do corpo da cena filosófica:

Se o corpo é mera res extensa, desprovido de interesse no âmbito do pensamento, o cogito, desencarnado, é uma impossibilidade biográfica – seria o que a vida do cogito? Ficção tão improvável, da perspectiva cartesiana, quanto um relato do corpo, que só pode existir, para além do automatismo de máquina, insuflado pela consciência que detém uma incontestável autonomia, livre de qualquer condicionamento exterior. (p. 12)

Embora a autora veja no pensamento cético de Hume uma oposição ao caráter autoevidente do eu unificado, a recepção desse tema no século XIX estaria mais demarcada pela influência do pensamento de Kant. O filósofo alemão restaura a primazia do sujeito, desta vez longe da concepção de uma substância distinta, mas sim na fundação de um sujeito cognoscente, condição para a objetividade do conhecimento filosófico. O caráter não-empírico desse sujeito – um eu transcendental – manteria afastada da filosofia a dimensão da vida concreta.

De forma geral, esse é o cenário de despersonalização do exercício filosófico com o qual Nietzsche se depara, e contra o qual irá opor-se tanto teoricamente, ao afirmar que o pensamento é uma espécie de confissão pessoal do autor, quanto literariamente, ao escrever um texto autobiográfico como Ecce Homo. Para a autora, a pessoalidade seria o “testemunho de um regime de instintos do qual a filosofia é forma” (p. 14), e de acordo com sua interpretação, a presença dos instintos no exercício filosófico de Nietzsche não representa uma desvantagem ou demérito de seu pensamento, pelo contrário, é a implicação do corpo no pensamento que funda a possibilidade de transformação do próprio ethos.

Paradoxalmente, a incorporação da pessoalidade na filosofia nietzschiana representa uma desestabilização da unidade do sujeito moderno, em prol de uma hierarquia de multiplicidades instintuais, que no limite representa o próprio conceito de corpo para Nietzsche. Diante desse raciocínio, a autora realiza uma interessante aproximação com o pensamento de Montaigne, ao afirmar que esse movimento de construção da narrativa de si já estava relacionado com uma certa perda da identidade estabilizada do sujeito. Em seus ensaios, Montaigne se demonstra cético com relação ao fato de que seu eu pode ser encontrado por meio do puro discernimento. A mudança em si está sempre presente, portanto, escrever sobre si é um exercício que exige palavras rápidas, que não resistam ou se surpreendam com o acaso de encontrar-se onde não se era esperado. Nas palavras da autora, para Montaigne “o eu é uma multiplicidade de percepções cambiantes e contraditórias que exige a prontidão dessa escrita rápida para ser fixado provisoriamente nas palavras que o constituem e o dessubstancializam”. (p. 21)

Essa tese central para a autora, a de que a identidade se despedaça no exercício autobiográfico, parece encaminhar-se ao longo de seu ensaio para a proposição do que se poderia chamar de um paradoxo da autoria. Em Ecce Homo, por exemplo, por um lado há a presença constante do pronome eu, que transmite a ideia de um autor unificado, entretanto, as diversas e heterogêneas aparições e contextos desse eu implicam na ideia de que ele não pode ser previsto ou compreendido fora de transformação. De fato, a noção de eu em Ecce Homo é compreendida pela autora a partir da insígnia da ficção. Trata-se de uma construção narrativa que exprime “unificação a partir de uma exterioridade múltipla” (p. 31), e que de certa forma dissolve a dicotomia entre a estabilidade do ser e a transitoriedade do devir ao exprimi-las em simultâneo. Em última instância, é essa afirmação simultânea de ser e devir que se faz presente no subtítulo de Ecce Homo: “como tornar-se o que se é”. Em paralelo poderia-se adicionar aqui também a noção de amor fati, que poderia ser compreendida como o ato de imprimir de intenção o que foi contigente, em um ato de natureza interpretativa.

Para a autora, afirmar a multiplicidade do eu não significa compreendê-lo em uma espécie de desagregação absolutamente transitória. Trata-se de uma multiplicidade que se apresenta como organização hierárquica entre os instintos, cujas relações de domínio se referem diretamente ao que Nietzsche formula em seu conceito de “vontade de poder”. A estrutura instintual que compõe a noção de sujeito para Nietzsche se aproxima justamente ao que a autora se refere em seu ensaio como o conceito de corpo, que seria o “‘fio condutor’, a primeira forma de organização. Nele a diversidade simultaneamente se revela e se organiza sem conflitos, segundo suas necessidades e seus objetivos” (p. 33).

É nesse ponto que a autora engendra outra aproximação importante de Nietzsche com a tradição filosófica, mais precisamente com o pensamento estóico e epicurista. Trata-se da retomada do processo de escrita de si como technê tou biou, no qual a escrita – e também a leitura – se endereçam a um trabalho de elaboração das próprias vivências e de trabalho dos próprios instintos. Esse aspecto denota-se sobretudo no capítulo “Por que sou tão inteligente” de Ecce Homo, no qual alimentação, o clima, os livros, etc., são temas considerados por Nietzsche como “inconcebivelmente mais importantes do que tudo o que até agora tomou-se como importante” (EH/EH, Por que sou tão inteligente, KSA 6.295-296), ou seja, embora se tratem de “pequenas coisas” são fundamentais para o filosofar. Nas palavras de Katia Muricy, “a consideração dessa esfera do privado irá constituir não uma ética, mas uma minuciosa dietética” (p. 37). O ensaio termina de modo a afirmar o valor filosófico do escrito autobiográfico, dando ênfase ao fato de que se trata de um gênero privilegiado para a abordagem de temas relacionados ao exercício ético do “cuidado de si”.

Do ponto de vista formal, se trata de um ensaio que não se fundamenta no modus operandi estritamente acadêmico de fundamentação de hipóteses a partir de uma densa e exaustiva trama de citações, seja de artigos exegéticos ou mesmo de textos do próprio Nietzsche. As hipóteses dispostas no ensaio muitas vezes fundamentam-se na alusão à experiencia mesma de escrita de si, e não somente na interlocução com outros textos que tratam do tema; esse fato, aliado a performatividade estética do texto, possibilita outros modos de interação com o leitor, que não somente o da argumentação. A reflexão sobre a autobiografia é acompanhada da intenção literária de criação de cenários nos quais é possível imaginar Nietzsche em sua face efêmera e cotidiana, sentado na escrivaninha de sua casa, tomando seu sorvete, etc. Esse movimento literário da autora pode ser compreendido como o lançar mão de recursos ficcionais semelhantes aos utilizados por Nietzsche na construção performática de sua obra. Para além da veracidade possível desse tipo de narrativa, trata-se de um recurso muito interessante para promover justamente a atmosfera à qual o texto autobiográfico procura transmitir, qual seja: a pessoalidade na filosofia.

Referências

FOUCAULT, Michel. Dits et écrits, V. Paris: Gallimard, 1994 [ Links ]

MURICY, Katia. Ecce Homo: a autobiografia como gênero filosófico. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2017 [ Links ]

NIETZSCHE, Friedrich W. Ecce homo ou como alguém se torna o que é. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 [ Links ]

Notas

1Trata-se da investigação presente no ensaio “L’Écriture de soi” presente em FOUCAULT, Michel. Dits et écrits, V. Paris: Gallimard, [1994].

Romano S. Zattoni – Doutorando em Filosofia pela UFPR, Curitiba, Paraná, RS, Brasil. E-mail: romanozattoni@gmail.com

Guerras de papel: Francisco de Paula Santander e Simón Bolívar, das peças autobiográficas à relação epistolar (1826-1837) | FAbiana de Souza Fredrigo

Com a passagem de dois séculos desde a deflagração, em 1810, dos processos históricos que se estenderam até 1824 e culminaram na emancipação das colônias hispano-americanas, vêm ocorrendo em vários países da América Latina “celebrações” do bicentenário de suas respectivas independências políticas. Por meio dessas efemérides, os calendários acabam nos impondo, periodicamente, seus temas e fatos históricos de forma implacável, fornecendo sempre, felizmente, a possibilidade de um novo olhar para um “mesmo” passado. Na esteira dessas celebrações, o grande público de cada uma dessas nações tem tido e terá à disposição, certamente, um acesso maior às sínteses históricas, cronológicas e factuais a respeito das independências nacionais. Surge, assim, a oportunidade, embora menor do que se poderia esperar, para o necessário debate sobre o significado, em pleno século XXI, desses acontecimentos que marcaram indelevelmente os perfis, os limites e as possibilidades de novos Estados nacionais latino-americanos que começariam a ser formados a partir das primeiras décadas do século XIX, quando a própria ideia de América Latina sequer existia. Leia Mais

“Vida de uma família judia” e outros escritos autobiográficos – STEIN (RFA)

STEIN, E. “Vida de uma família judia” e outros escritos autobiográficos. São Paulo: Paulus, 2017. Resenha de: FILHO, Juvenal Savian. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.29, n.48, p.965-970, set./dez, 2017.

A Editora Paulus acaba de lançar a coleção brasileira Obras de Edith Stein com a publicação do primeiro volume, intitulado “Vida de uma família judia” e outros escritos autobiográficos, traduzido por Maria do Carmo Ventura Vollny e Renato Kirchner.

O texto-base da tradução é o volume 1 da edição crítica alemã das obras completas de Edith Stein (Edith Stein Gesamtausgabe — ESGA), publicado em 2002 pela Editora Herder, de Friburgo na Brisgóvia.

No volume 1, a edição crítica organizou sete textos classificados como “biográficos”: o primeiro é a “Vida de uma família judia”, seguido de outros menores, entre eles uma consagração e uma oração, que são considerados “biográficos” por causa da circunstância em que foram escritos: a Segunda Guerra Mundial. Com efeito, o fato de a consagração e a oração serem dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus mostram o vínculo com o momento histórico vivido por Edith Stein, pois desde o fim do século XIX a devoção ao Sagrado Coração de Jesus esteve especialmente ligada, na Europa, a contextos de guerra.

Os sete textos de Edith Stein editados como biográficos são:

(1) “Vida de uma família judia” (“Aus dem Leben einer jüdischen Familie”);

(2) “Uma contribuição para a Crônica do Carmelo de Colônia” (“Ein Beitrag zur Chronik des Kölner Karmel”);

(3) “Curriculum Vitae” (“Inaugural-Lebenslauf”);

(4) “Peça humorística [para a festa de casamento de Erna Stein e Hans Biberstein]” (“Festgedicht”);

(5) “Texto de Consagração [ao Sagrado Coração de Jesus]” (“Weihetext”);

(6) “Oração [ao Sagrado Coração de Jesus]” (“Gebet”);

(7) “Testamento” (“Testament”).

A respeito do surgimento e da redação dos textos, os leitores encontrarão na abertura de cada um deles informações históricas oferecidas pelos editores alemães. Cabe aqui, porém, uma rápida apresentação do texto “Vida de uma família judia”, sobre o qual há poucos dados nos comentários dos editores alemães.

Edith Stein deu o título “Vida de uma família judia” a um conjunto de dez textos menores, atribuindo um título apenas aos dois primeiros (os outros títulos foram apostos pelos editores, com base em expressões usadas por Edith Stein):

(I) Lembranças de minha mãe (Aus den Erinnerungen meiner Mutter);

(II) História de nossa família: as duas irmãs mais novas (Aus unserer Familiengeschichte: Die beiden Jüngsten);

(III) [Preocupações e tensões na família (Von Sorgen und Zerwürfnissen in der Familie)];

(IV) [O desenvolvimento das duas irmãs mais jovens (Vom Werdegang der beiden Jüngsten)];

(V) [Os anos de estudo em Breslávia (Von den Studienjahren in Breslau)];

(VI) [Diário dos corações de duas jovens (Aus dem Tagebuch zweier Mädchenherzen

(VII) [Anos de estudo em Gotinga (Von den Studienjahren in Göttingen)];

(VIII) [Serviço no Hospital Militar de Weisskirchen na Morávia (Aus dem Lazarettdienst in Mährisch-Weißkirchen)];

(IX) [Encontros exteriores e decisões interiores (Von Begegnungen und inneren Entscheidungen)];

(X) [O exame rigorosum em Friburgo (Vom Rigorosum in Freiburg)].

Como Edith Stein explica na Introdução por ela aposta no início do manuscrito, sua narrativa é composta parcialmente de memórias que sua mãe lhe transmitiu (Parte I) e parcialmente de lembranças que ela mesma reconstituiu (Partes II-X). Assim, apesar de seu desejo de ser fiel aos fatos, Edith Stein reconhece que sua narrativa não pode ser tomada como um retrato direto de sua família, mas como um conjunto de sentidos que ela recolhe na escrita e que provêm seja das memórias de sua mãe seja das suas próprias. Não é por acaso que o título por ela dado ao manuscrito inicia-se pelas partículas alemãs Aus dem…, indicando sua intenção de escrever não “a” vida de sua família e “a” sua vida mesma, mas os sentidos que podem ser atualizados pela leitura das memórias “biográficas”.

A esse propósito, convém insistir que os escritos reunidos neste livro e classificados como “biográficos” ou “autobiográficos” transcendem consideravelmente o gênero literário da biografia e da autobiografia. Diferentemente de outros pensadores modernos que escreveram suas autobiografias (como Rousseau, por exemplo, ou Simone de Beauvoir, entre outros), Edith Stein não redige apenas uma série de registros a título de documentação da memória de sua família e da sua própria. Ela identifica nessas memórias uma trama de sentidos determinados por valores (como a amizade, a justiça, a lealdade, o amor, a fé, a honestidade etc.), pretendendo oferecer aos leitores a possibilidade de também ver essa trama e deixar-se influenciar por ela. Dessa perspectiva, a “Vida de uma família judia” e os escritos autobiográficos de Edith Stein aproximam-se mais do estilo antigo que se observa em Agostinho de Hipona, por exemplo, e menos em narrativas centradas no sujeito individual, típicas da Modernidade e da Contemporaneidade. Com efeito, a “autobiografia” de Agostinho (Confissões) é a apresentação do itinerário pelo qual o indivíduo Aurélio Agostinho, bem datado no tempo e situado no espaço, chega a universalizar-se, quer dizer, a encarnar, ao seu modo, o sentido absoluto que ele encontra e que mostra ter agido desde o início não apenas da narrativa, mas de toda a existência do autor. Os leitores têm diante de si um caminho que eles também podem percorrer, a fim de encontrar e encarnar o mesmo sentido absoluto. Assim também, a narrativa da “Vida de uma família judia” e os outros escritos “autobiográficos” de Edith Stein contêm mais do que um simples registro de acontecimentos familiares e pessoais, porque apresentam quadros nos quais se observa a ação do sentido absoluto que Edith Stein havia encontrado no momento em que escrevia e que ela percebia ter agido desde o início de sua vida e da vida de sua família: a Providência Divina ou o ordenamento sagrado que faz a História encaminhar-se sempre para o bem, malgrado a presença multifacetada do sofrimento e da dor. Dessa perspectiva, é interessante notar que, se em Filosofia Edith Stein procede a um acionamento de estilos clássicos — antigos e medievais — para lançar luz sobre temáticas fenomenológicas, também em seus escritos “autobiográficos” ela recupera um tipo clássico de narrativa biográfica em que o universal é o verdadeiro sujeito, e não o particular.

Edith Stein iniciou a redação da “Vida de uma família judia” em 1933, ano em que os nazistas chegaram ao poder. Ela teve de deixar o Instituto Alemão de Pedagogia Científica de Münster, onde lecionava, o que a motivou a servir-se daquela ocasião para seguir o chamado interior que sentia desde 1921, quando foi batizada depois de sua conversão à fé cristã: entrar no Carmelo. A vida na clausura não significava para ela uma ruptura com o mundo, menos ainda um gesto egoísta de sobrevivência em meio ao horror: ela era movida a um só tempo por sua vocação monástica e por uma sólida convicção de que permaneceria profundamente unida à sua família, ao povo judeu, à Europa e enfim a toda a Humanidade. Como ela afirma em uma carta dirigida a Fritz Kaufmann, em 14 de maio de 1934, quem entra no Carmelo não se distancia das pessoas, pois sua existência se converte em benefício para elas, uma vez que o papel das carmelitas é permanecer diante de Deus, orando por todos.

Ao ser aceita no Carmelo de Colônia, Edith Stein residiu durante um mês na hospedaria do mosteiro, fora da clausura. Em seguida, foi à casa de sua família, em Breslávia, para despedir-se antes de retornar definitivamente para o Carmelo. Foi a ocasião da visita à sua família que lhe permitiu recolher as memórias de sua mãe e iniciar a redação da primeira parte da “Vida de uma família judia”. O motivo imediato de sua escrita, para além de um simples registro — como já foi dito —, foi o desejo de retratar a vida de uma família judia semelhante à imensa maioria das famílias alemãs, desmentindo, assim, a caricatura que os nazistas impunham aos judeus. Mais do que um desejo, tratava-se de um dever para Edith Stein, contribuindo para o fim do ódio racial entre os jovens, como ela diz na Introdução: “É para essa juventude e exatamente para ela que devemos dar testemunho, nós que crescemos no judaísmo”.

Em agosto de 1933, Edith Stein começa a reunir os elementos que lhe permitirão compor a sua narrativa. Em 14 de outubro do mesmo ano, ela passa a viver na clausura do Carmelo de Colônia e obtém autorização dos superiores para continuar a redação, mas em abril de 1935 teve de interrompê-la a pedido dos mesmos superiores, que insistiam para que ela retomasse o trabalho intitulado Potência e ato (escrito em poucos meses para o concurso de uma cátedra na Universidade de Friburgo, em 1931-1932), que acabou sendo transformado na obra maior Ser finito e eterno. Quando Edith Stein faz essa primeira interrupção, em 1935, o manuscrito da “Vida de uma família judia” contava com mais de mil páginas. No dia 7 de janeiro de 1939, já no Carmelo de Echt, na Holanda, Edith Stein retoma a redação, não produzindo, porém, mais do que quatorze folhas. No dia 27 de abril de 1939, Edith Stein interrompe definitivamente a redação. Em 1940, quando a Holanda foi invadida pelos nazistas, Edith Stein enterrou seu manuscrito na clausura do mosteiro. Uma das irmãs o desenterrou e escondeu em um lugar mais seguro, de modo que o manuscrito permaneceu no Carmelo de Echt até 1945. Após a guerra, ele foi entregue ao Arquivo Carmelita de Bruxelas e hoje se encontra no Arquivo Edith Stein de Colônia, contando com 1086 páginas escritas à mão, mais 51 datilografadas. Por fim, acontecimentos de diferentes naturezas (principalmente ligados à Segunda Guerra Mundial) fizeram que o manuscrito ficasse incompleto: foram perdidas 32 páginas do capítulo III.

Por fim, vale chamar a atenção para o fato de que a redação de Edith Stein não segue necessariamente uma linearidade cronológica, de modo que cada parte da “Vida de uma família judia” tem sua unidade própria. Por exemplo, no capítulo III, embora sua narrativa se concentre em 1902, Edith Stein deixa-se levar por lembranças familiares que saltam para 1920. Depois, ela retorna a 1905 no capítulo seguinte.

Idas e vindas temporais marcam, então, a narrativa steiniana do início ao fim, reproduzindo o movimento mesmo com que as unidades de sentido formam uma unidade maior no fluxo constante que compõe a trama da consciência individual. A redação de Edith Stein é, por isso, no sentido mais nobre do termo, uma redação humilde, posta consciente e deliberadamente ao serviço do Lógos ou Sentido que ela encontra em sua odisseia pessoal. Ler esses textos é, em definitivo, muito mais do que pôr-se em contato com uma narrativa “biográfica”; é entrar em um território onde ressoam as palavras do Êxodo: Retira tuas sandálias, pois o lugar onde pisas é uma terra santa! (Ex 3,6).

Juvenal Savian Filho – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. Doutor em Filosofia. E-mail: juvenal.savian@unifesp.br

[DR]

Écrire sa vie: du pacte au patrimoine autobiographique | Philippe Lejeune

Em 120 páginas, Philippe Lejeune propõe ao leitor uma espécie de retrospectiva acadêmica de mais de 40 anos de trabalho. Pode parecer radical, mas é exatamente esse o percurso sugerido pelas quatro conferências e por uma entrevista, selecionadas para compor o pequeno livro. É, pois, uma versão sintética de suas maiores descobertas que aborda a transformação de um hobby em militância. Nesse volume, os leitores são convidados a descobrir os anseios desse pesquisador, os seus desafios e as conquistas que o tornaram, pouco a pouco, o “papa da autobiografia”.

Respeitando o “estilo Lejeune de se escrever”, em que encontramos sua própria figura multiplicada pelos papéis de pesquisador, professor, praticante de diários, crítico e outros (COELHO-PACE, 2012), a leitura é conduzida por uma espécie de “pesquisador autobiógrafo” que se permite dizer “eu”, pois já não fala da autobiografia como um objeto distante, mas como parte de si mesmo e de suas vivências. Assim, nesse tom confessional, seus textos tentam, também, aproximar-nos desse universo simples e místico que é a escrita de si. Leia Mais

A vista particular | Ricardo Lísias

Centro de Livre Expressão (CLE), intervenção na Praça da Sé, em São Paulo, intitulada Páginas Escolhidas, um dos pré-eventos que anunciavam o Evento de Fim de Década, 1979.

A arte como intervenção é uma questão antiga, embora siga atual e relevante. E a literatura desempenha um papel muito especial nesse debate. Se o paradigma da ficção realista vem fazendo água há tanto tempo, é porque modernamente não caberia mais, à literatura, reproduzir com fidelidade o mundo. Ninguém hoje defende o romance como grande mural da sociedade burguesa, como se lhe coubesse, exclusivamente, desvendar o drama do sujeito num mundo individualizado. De forma diversa, o escritor moderno instaura, em pleno gozo do caráter artificial de sua produção, um outro mundo, encravando-o no que cotidianamente chamamos de realidade. Resta lembrar que o “modernamente”, aqui, refere-se a um projeto mais que centenário de literatura moderna. Ou talvez se trate de uma potência ainda mais antiga, que aponta para os primeiros tempos do que orgulhosamente chamamos de era moderna. Mesmo evitando a mitologia dos momentos fundacionais, é difícil escapar da ideia de que Cervantes terá sido um dos primeiros autores a brincar livremente com as traves do próprio artifício literário, vendo nelas uma espécie de prisão fantástica, invenção que ameaça tomar o sujeito para transformá-lo em outra coisa. Ninguém escapa do mundo ficcional moderno: nem os personagens, nem o escritor, que se torna, ele mesmo, personagem.

O trabalho minucioso diante dos limites da ficção não é novo para Ricardo Lísias. Mas está claro, ao menos para o autor, que o rótulo da “autoficção” é insuficiente para compreender sua prosa. Para além do debate sobre a autobiografia, o que está em questão, no caso de Lísias, não é a contaminação do texto pela “realidade” vivida pelo autor, mas sim a possibilidade de se inventar um mundo completamente diferente do nosso, embora, ao mesmo tempo, incrivelmente próximo e passível de reconhecimento. É como se identificássemos cada milímetro do que é narrado, enquanto somos levados, sub-repticiamente, a um universo de absurdos que nos faz pensar que o que vemos através das lentes da ficção não é real. Ou será real? Leia Mais

O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano – MAGRI (RBH)

MAGRI, Lucio. O alfaiate de Ulm: uma possível história do Partido Comunista Italiano. Boitempo, São Paulo: 2014. 415p. Resenha de: POMAR, Valter. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.

O alfaiate de Ulm é a última obra de Lucio Magri (1932-2011), intelectual comunista italiano e um dos responsáveis pela criação de Il Manifesto, periódico lançado em 1969 e que segue sendo publicado (http://ilmanifesto.info/).

O alfaiate de Ulm pode ser lido em várias claves: relato autobiográfico e testamento político, panorama do século XX, ensaio sobre a história e as perspectivas do movimento comunista italiano (especialmente o apêndice, um documento de 1987 intitulado “Uma nova identidade comunista”).

O movimento comunista da Itália tem gênese histórica distinta, onde confluem as características próprias daquele país, o impacto da revolução russa de 1917, a luta contra o fascismo e as batalhas da Guerra Fria.

Nesse contexto, o Partido Comunista não foi apenas uma organização política: foi também uma instituição cultural com imenso enraizamento na classe trabalhadora, na juventude e na intelectualidade, que teve na obra de Antonio Gramsci sua feição teórica mais conhecida e reconhecida.

Apesar disso tudo – ou por causa disso tudo, como fica claro da leitura de O alfaite de Ulm – o Partido Comunista Italiano cometeu suicídio em 1989.

Diferente das pequenas seitas militantes, que conseguem sobreviver em condições variadas e inóspitas, os partidos de massa parecem sobreviver apenas em determinadas condições. E como demonstra Lucio Magri, várias das condições que tornaram possível a existência de um forte comunismo reformista italiano e europeu desapareceram com a União Soviética e com a reestruturação capitalista simultânea à ofensiva neoliberal.

Dito de outra forma, a força das duas grandes famílias da esquerda europeia (o reformismo social-democrata e o reformismo comunista), assim como o brilho dos grupos de ultraesquerda que viviam à sombra daquele duplo reformismo, dependiam das condições “político-ecológicas” existentes na Europa enquanto durou a chamada bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos.

Quando esse conflito cessou, com a vitória dos Estados Unidos, a social-democracia experimentou uma deriva neoliberal, e o reformismo comunista, uma deriva social-democratizante.

Claro que esse não foi um processo uniforme. Uma das qualidades de O alfaiate de Ulm é apresentar uma interpretação do que teria ocorrido no caso italiano. Vale destacar esta palavra: interpretação. Há muitas outras interpretações, e sempre haverá o que estudar acerca das desventuras em série que atingiram o movimento comunista, o conjunto da esquerda e da classe trabalhadora, especialmente na Europa dos anos 1980 e 1990. A Itália constitui caso destacado, em boa medida pelo fato de lá estar baseado o tantas vezes denominado de maior partido comunista do Ocidente.

O alfaiate de Ulm pode ser lido com muito proveito por quem tem interesse em compreender os dilemas da classe trabalhadora, da esquerda brasileira e especialmente do Partido dos Trabalhadores.

Época e circunstâncias muito diferentes, obviamente. A começar pelo fato de que as variáveis internacionais que fortaleciam o reformismo social-democrata e comunista na Europa produziam efeitos muito distintos na América Latina e no Caribe, inclusive no Brasil.

Isso ajuda a entender por que, na mesma época em que o PCI cometia suicídio, abandonando suas tradições e até mesmo seu nome, o Partido dos Trabalhadores estava convertendo-se em força hegemônica na esquerda brasileira.

Guardadas essas diferenças, é impossível não enxergar certas semelhanças entre os dilemas vividos pelo Partido Comunista Italiano nos anos 1970 e 1980 e os impasses vividos mais de 20 anos depois pelo Partido dos Trabalhadores brasileiro.

Os dilemas do PCI são descritos detalhadamente em O alfaiate de Ulm. Segundo Lucio Magri, a “peculiaridade do PCI … era a de ser um ‘partido de massas’ que ‘fazia política’ e agia no país, mas também se instalava nas instituições e as usava para conseguir resultados e construir alianças” (p.333).

Magri demonstra que a atuação na institucionalidade não foi apenas uma estratégia. Mais do que isso, converteu o PCI em parte estrutural do Estado italiano, naquilo que Magri chama de um “elemento constitutivo de uma via democrática. Uma medalha que, no entanto, tinha um reverso” (p.333).

Esse “reverso”, que soa tão familiar aos que acompanham as vicissitudes atuais da esquerda brasileira, é assim apresentado por Lucio Magri:

Não me refiro apenas ou sobretudo às tentações do parlamentarismo, à obsessão de chegar a todo custo ao governo, mas a um processo mais lento. No decorrer das décadas, e em particular em uma fase de grande transformação social e cultural, um partido de massas é mais do que necessário, assim como sua capacidade de se colocar problemas de governo. Mas, por essa mesma transformação, ele é molecularmente modificado em sua própria composição material. (p.333)

Talvez esteja nisto a maior contribuição de O alfaiate de Ulm: essa abordagem profundamente histórica da vida de um partido político, ou seja, a compreensão de que a história de um partido só pode ser adequadamente compreendida como parte da história de uma sociedade, enquanto processo integrado entre as opções estritamente políticas, as tradições culturais e as relações sociais mais profundas, num ambiente nacional e internacional determinado.

A descrição que Lucio Magri faz do processo de seleção e promoção dos dirigentes partidários fala por si:

a formação de novas gerações, mesmo entre as classes subalternas, ocorria sobretudo na escola de massas e mais ainda por intermédio da indústria cultural; os estilos de vida e os consumos envolviam toda a sociedade, inclusive os que não tinham acesso a eles, mas alimentam a esperança de tê-lo; as “casamatas” do poder político cresciam em importância, mas descentralizavam-se e favoreciam aqueles que ocupavam as sedes; a classe política, mesmo quando permanecia na oposição e incorrupta, à medida que a histeria anticomunista diminuía, criava relações cotidianas de amizade, amálgama, hábitos e linguagem com a classe dirigente. (p.333)

Essa “mescla de costumes” da “classe política” com a “classe dirigente”, como sabemos, não é uma peculiaridade italiana. Tampouco seus efeitos organizativos, assim descritos por Magri:

as seções não estavam mais acostumadas a funcionar como sede de trabalho das massas, de formação cotidiana de quadros; eram extraordinariamente ativas apenas na organização das festas do Unità, e mais ainda nos períodos de eleição nacional e local; as células nos locais de trabalho eram poucas e delegavam quase tudo ao sindicato. Nos grupos dirigentes, a distribuição dos papéis havia mudado muito: o maior peso e a seleção dos melhores haviam se transferido das funções políticas para as funções administrativas (municípios, regiões e organizações paralelas, como as cooperativas). Portanto, mais competência e menos paixão política, mais pragmatismo e horizonte político mais limitado. Os intelectuais sentiam-se estimulados para o debate, mas sua participação na organização política havia declinado e o próprio debate entre eles era frequentemente eclético. A exceção era o setor feminino, em que um vínculo direto entre cúpula e base criava uma agitação fecunda. (p.334)

Noutras palavras, Lucio Magri descreve como as transformações “moleculares” causaram uma metamorfose no Partido Comunista: pouco a pouco foi deixando de ser um fator de subversão, transformando-se em peça importante na engrenagem do Estado e da política italiana. Uma peça diferente das outras, como demonstraria a Operação Mãos Limpas, a qual confirmaria que o PCI soubera resistir à corrupção sistêmica. Mas uma peça da engrenagem, como demonstra o fato de o PCI não ter sobrevivido ao colapso da estrutura política italiana.

Nesse sentido, a interpretação feita por Lucio Magri parece demonstrar que o Partido Comunista Italiano não foi vítima do fracasso, mas sim do sucesso da “estratégia” que alguns denominaram, na Itália e aqui no Brasil, de “melhorista”.

Essa estratégia não apenas melhorou a vida da classe trabalhadora italiana, como converteu o comunismo numa força influente e vista como ameaçadora pela classe dominante e pelos Estados Unidos, que atuaram tanto aberta quanto secretamente para evitar o êxito da aliança entre o PCI e a Democracia Cristã. Lucio Magri trata dessas operações, especialmente visíveis no caso Aldo Moro.

Bloqueado pela direita, o PCI tentou – sob a direção de Berlinguer – uma saída pela esquerda. Os capítulos que tratam dessa fase são talvez os mais interessantes de O alfaiate de Ulm, em parte por discutirem se a história poderia ter seguido um caminho diferente.

Como sabemos, entretanto, não foi isso o que ocorreu. Ao longo dos anos 1970 e 1980, alteraram-se profundamente os parâmetros dentro dos quais se movera a política no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto na Itália quanto no mundo. O PCI não conseguiria chegar ao poder nos marcos daqueles parâmetros em vias de desaparecimento. Não conseguiria tampouco defendê-los frente à ofensiva neoliberal e à crise do socialismo. Nem conseguiria sobreviver para atuar nas novas condições.

Lucio Magri descreve, num tom profundamente autocrítico e em certo momento impiedoso consigo mesmo, as opções feitas pela maioria dirigente do PCI, que levaram à mudança do nome e das tradições políticas e culturais do Partido. Mostra como havia energias vivas na base militante do comunismo italiano, energias que não foram suficientes para dar vida ao projeto da Refundação Comunista.

Enfim, pelo que descreve, pelas conclusões a que chega e pelas perguntas que deixa, O alfaiate de Ulm de Lucio Magri é leitura mais do que relevante para os que têm interesse em compreender os dilemas atuais do Partido dos Trabalhadores e do conjunto da esquerda e os rumos da política brasileira neste terceiro milênio.

Valter Pomar – Doutor em História Econômica, Universidade de São Paulo (USP). Professor de economia política internacional no Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Universidade Federal do ABC. São Bernardo do Campo, SP, Brasil. E-mail: pomar.valter@gmail.com.

[IF]

La nueva educación: Los retos y desafíos de un maestro de hoy – BONA (I-DCSGH)

BONA, C. La nueva educación: Los retos y desafíos de un maestro de hoy. Barcelona: Plaza & Janés, 2015. Resenha de: GARCÍA ANDRÉS, Joaquín. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.84, p.83-84, jul., 2016.

Esta estimulante autobiografía profesional del maestro aragonés César Bona (Ainzón, 1971) resume sus últimos seis años como docente en la escuela pública que, recogidos inicialmente en un vídeo, le permitieron optar al premio Global Teacher Prize, lo que le supuso ser seleccionado entre los cincuenta mejores docentes del mundo el pasado año.

Como desde un primer momento el autor explica con un lenguaje claro, fl uido, directo y ameno, en estas páginas sólo encontraremos «ideas sencillas y básicas que a veces se nos olvidan» y que, en consecuencia, no necesariamente han de resultar novedosas pero sí renovadoras. Por eso mismo gozan de un valor muy singular, en la medida en que devuelven al primer plano de las necesidades educativas ideas «viejas» para esa escuela «nueva» a la que se aspira. De hecho las páginas están salpicadas de aforismos y extractos del propio texto que resumen en pocas palabras su forma de entender la enseñanza, al tiempo que facilitan una rápida lectura. Ya sólo los títulos de cada uno de sus breves capítulos delatan de un modo didáctico sus ideas esenciales respecto a la educación, como por ejemplo: «Salir de uno mismo y hacerse preguntas», «De los libros a la acción», «Deberes y a dormir» o «Somos emociones». Puede decirse que el elenco de frases memorables es ciertamente amplio, tanto como orientador.

Partiendo de una concepción funcional de la escuela, orientada a facilitar la vida y no la mera consecución de unos objetivos de evaluación, su premisa esencial radica en confi ar en el poder de los alumnos, en su imaginación, creatividad y curiosidad. Unas características que, a su vez, Bona asume como condiciones básicas que deberían compartir los docentes, a quienes exhorta a transformarse en personas curiosas, con deseos de aprender de todo lo que nos rodea. De ahí que una de las motivaciones que, aprovechando su proyección mediática, le han llevado a desvelar públicamente sus pensamientos, concepciones y convicciones sea, precisamente, la de invitar al lector a redescubrir que la esencia de la profesión docente no radica tanto en tener vocación y conocimientos como en saberlos compartir. Ideas sobre el sentido de las tareas, el fomento de la lectura, el trabajo en escuelas unitarias, el papel de las familias, la formación docente o la educación emocional, son algunos ejemplos de sus inquietudes y preocupaciones.

Pero también las hay sobre la organización y la gestión del aula, la convivencia, la disciplina o la participación activa. A lo largo de este personal periplo y a través de algunas de sus experiencias más singulares y llamativas, podremos conocer de primera mano –y aprender con ello– proyectos y actividades innovadoras, algunas ciertamente evocadoras, como sus llamadas «historias surrealistas», desde la considerable valoración que el propio Bona otorga a esta dimensión de la imaginación humana. Pese a la singularidad de cada una de ellas, en todas es posible advertir el fermento común que las alimenta: la actitud, muy particularmente la del respeto, pero también la de la autoexigencia y la autocrítica, tanto de los estudiantes como, sobre todo, de sus profesores.

Sin lugar a dudas la palabra actitud es una de las que más se repite, siempre en clave positiva y en torno al esfuerzo, la tolerancia y la pasión por lo que se hace, a ser posible de una forma contagiosa.

Porque, según sus propias palabras, «nuestra actitud, la forma de ver las cosas y cómo las conduzcamos a la hora de sentir y vivir toda experiencia en nuestra compañía les marcará para siempre» (p. 65).

No en vano, de nuestra profesión salen todas las demás y, en tal sentido, considera que los docentes somos unos privilegiados que tenemos al alcance la posibilidad de convivir con la imaginación, la ilusión y la inspiración, la que nos proporciona nuestro alumnado, y de las que podemos obtener nuevas e inspiradoras ideas. Un privilegio del que nace una responsabilidad recíproca: la de estimular la creatividad y la curiosidad.

En connivencia con la actitud, otros dos pilares esenciales en torno a los cuales este maestro hace pivotar su práctica escolar son la sensibilidad y la empatía, invitando al lector a meterse en la piel de los aprendices y hacer que se sientan importantes; porque lo son. Así lo evidencian experiencias como la realización de un cortometraje mudo que logró reconciliar a dos familias enfrentadas del pueblo en el que ejercía, o la creación de una sociedad protectora de animales para evitar la actuación de animales vivos en el circo, que ha sido amadrinada por la primatóloga Jane Goodall, entre muchas otras.

Siguiendo su consejo, «cualquier cosa puede inspirarte, una canción, una línea mal dibujada, una frase, un dibujo: en eso radica la maravilla, en mirar todo a nuestro alrededor como una oportunidad para crear» (p. 163). Espero que estas últimas palabras sirvan de aliento para provocar el interés por este libro, cuya lectura es tan fácil, tan provechosa e inspiradora como recomendable. En definitiva, un libro como su autor: sobresaliente.

Joaquín García Andrés – E-mail: jgandres@ubu.es

[IF]Pesquisa (Auto)Biográfica | ABPAB | 2016

A Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (Salvador, 2016-) é um periódico quadrimestral, publicado pela Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (BIOgraph), que tem por principal objetivo a publicação de artigos acadêmico-científicos inéditos, que aprofundem e sistematizem a pesquisa empírica com fontes biográficas e autobiográficas, assim como de caráter epistemológico, teórico-metodológico, visando a fomentar e promover o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e de outros países, no âmbito do movimento biográfico internacional, como política de socialização de estudos vinculados à pesquisa (auto)biográfica em Educação.

Periodicidade quadrimestral.

Acesso livre.

ISSN 2525-426X

Acessar resenhas

Acessar dossiês

Acessar sumários

Acessar arquivos

Uma vida humana – COSTA (RFMC)

COSTA, Uriel da. Uma vida humana. Tradução, posfácio e notas de João Alberto da Costa Pinto. Goiânia: Editora da Universidade de Goiás, 2015. Resenha de: RUFINONI, Priscila Rossinetti. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.3, p. 171-175, n.2, 2015.

Entre dois anjos: Gabriel-Uriel da Costa

O pequeno livro que a UFG dá a público, na tradução de João Alberto da Costa Pinto, em edição do selo Todo Tipo, é um documento estranho da história da filosofia. Escrito provavelmente em 1640, em latim, com o título Exemplar humanae vitae, trata-se não apenas de um opúsculo de debate teológico, ou canônico, mas da suposta carta de um suicida que, após o desenlace fatal, foi reproduzida por cultores e detratores do judaísmo. Não temos, portanto, o texto pela mão de Uriel, mas citado por outrem. Na encruzilhada de um opúsculo confessional, embora apócrifo, o texto quer dar forma a uma vida, concedendo-lhe, não necessariamente essência, mas o sentido natural de uma conclusão honrada. Assim, não é exatamente a carta de um suicida. Aliás, como bem atenta Cecília Michaëlis de Vasconcelos, o vocábulo “suicida”, de origem francesa e posterior ao acontecido, não se aplica aqui tão certamente quanto o próprio latino homicidium sui, ou o grego eutanásia (VASCONCELOS, 1922: 56).

Que não se espere, entretanto, texto apressado, escrito no calor da hora, ou composição retórica confessional. Apesar de sabermos, por comentadores e pelo próprio Uriel da Costa, que este conhecia e compunha bem em latim, ou seja, que era versado na arte da escrita, não se trata de uma peça de retórica confessional, composta sob essas regras (cf MORDOCH, 2011: 23). Bem composto, claro e conciso nos detalhes narrativos, o opúsculo é antes uma exposição de ideias, um testamento intelectual. A tradução da UFG, ao apostar nesse sentido, concede ao texto uma espécie de ardor desapaixonado, cujo contraste com a tradução da edição de Braga, por exemplo, nos leva a aquilatar as escolhas do tradutor. Compare-se os dois trechos finais. Na edição de Braga, em tradução de Castelo Branco Chaves, com acento mais quente, pelo uso de fórmulas como “vão espetáculo”, “que vosso coração pese na balança” e “demônios”:

Tal é a verídica narração da minha vida. A personagem que representei no vão espetáculo do mundo, durante esta pobre vida, expu-la aos vossos olhos. E agora, filhos dos homens, que vossa justiça julgue, sem que vosso coração pese na balança. Acima de tudo, pronunciai uma sentença livre e conforme a verdade. É isso que incumbe aos homens dignos de tal nome. Se a narração da minha vida vos oferece alguma coisa que mereça a vossa comiseração, reconhecei a miséria da condição humana e chorai, lembrando-vos que vós próprios dela participai. E para que tudo fique dito, revelarei que em Portugal, como cristão, me chamava Gabriel da Costa, e entre judeus (e que demónios me conduziu para eles?), Uriel. (COSTA, 1995: 584)

E o mesmo parágrafo final, na presente edição brasileira, contida no uso dos termos e metáforas:

Aqui tendes a verdadeira história da minha vida e a personagem que no teatro do mundo tem interpretado ao longo de uma honesta e sempre insegura vida está aqui apresentado diante de vós. Julgai-me agora corretamente, filhos dos homens e sem emoção alguma, emitam então uma sentença verdadeira, isto é um julgamento particularmente digno dos homens que realmente merecem esse nome. E, se alguma coisa encontrardes que vos arraste á comiseração, e deplorai a miserável condição humana da qual também sois participantes. E para que nada falte nesse julgamento, meu nome, o nome cristão que tive em Portugal era Gabriel da Costa. Entre judeus, oxalá nunca os tivesse encontrado, foi ligeiramente modificado, fui chamado Uriel. (COSTA, 2015: 33)

O texto traz a narrativa dessa vida exemplar, tornada destino pela eutanásia, um todo fechado que se abre ao juízo do leitor. Narra-se a vida de Gabriel da Costa, nascido no Porto, de pai cristão novo. Faz questão de frisar, este narrador Gabriel, que o pai era bom cristão. Também o narrador, criado nos evangelhos, era cristão devoto, não seguia o rito apenas pela necessidade formal de todo converso, necessidade provavelmente comum entre a comunidade de comerciantes judeus a que a família dos Costas pertencia, ditos em Portugal “gente da nação” ou “homens de negócio”. Gabriel estudou direito canônico, foi jurista, como bem explica Cecília Michaëlis, não necessariamente uma advogado formado, mas estudante de direito, especialmente direito canônico, com idas e vindas pela Universidade de Coimbra, atestando, talvez, já as indecisões e dúvidas que o moveriam durante sua vida. Cecília Michaëlis, em sua biografia, prefere então chamá-lo “canonista”, ou seja, estudioso das leis religiosas. O próprio Uriel, por sua vez, em seu texto Exame das tradições farisaicas, se diz “jurista hebreu”. Nesse contexto antes de tudo acadêmico, é a comparação racional entre os evangelhos, com suas minúcias intrincadas, e a clareza da lei mosaica original, que leva o cristão à reconversão ao judaísmo. Ou seja, a volta ao judaísmo original não se dá, pelo menos segundo a carta, por qualquer atavismo ou por resquícios da antiga prática religiosa arraigada à vida familiar. Segundo o texto, não eram os Costas, como se diria à época, judaizantes, acusação que levaria à condenação, anos depois, de outro famoso escritor judeu de língua portuguesa, o dramaturgo brasileiro Antônio José da Silva, dito “o judeu”.