Posts com a Tag ‘Aprendizagem Histórica’

4. A compreensão por camadas – Kieran Egan

Kieran Egan | Imagem: Wikipédia

Na semana passada, vimos um filósofo da história ou um filósofo da educação pautando uma ideia de ser humano e, consequentemente, uma teoria da aprendizagem que também pode ser classificada como Teoria da produção de sentido. Hoje faremos o mesmo exercício com o filósofo irlandês, radicado no Canadá, Kieran Egan. Vamos fazê-lo, comparando o que dizem os dois autores acerca de narrativa, fins do componente curricular história, estrutura mental dos alunos e tipologias da consciência.

4.1. Narrativa como fim e como meio para o componente curricular história

Para Jörn Rüsen e Kieran Egan, a narrativa é objeto básico no planejamento dos professores de História. A produção de sentido se faz narrativamente. Quando chegamos a falar o “Eu entendi”, nós acabamos de efetuar uma operação narrativa. Nós acabamos de articular presente, passado e futuro (não necessariamente nessa mesma ordem).

Nos dois autores, contudo, narrativa possui status diferente. Em Rüsen, narrar é o fim (ou, na pior das hipóteses, o meio-fim). Consequentemente, aprender significa capacitar-se a usar habilidades mentais, empregando conhecimento histórico escolar para domar o acontecido perturbador e orientar-se na vida prática. Em Egan, narrar é meio. Consequentemente, aprender significa (na perspectiva do aluno) interiorizar (também) conhecimento histórico escolar, envolvido por emoção e imaginação proporcionadas pelo enredamento de determinados acontecimentos.

Em Rüsen, aprender historicamente não é, necessariamente, interiorizar conteúdos histórico-escolares substantivos (conceitos, generalizações, fatos e processos – traduzidos em nome de coisas, pessoas, lugares tempos e ações). É fazer uso deles de modo narrativo para orientar-se na vida prática. Com essa posição, Rüsen pode ser posto ao lado dos professores de História que defendem o desenvolvimento de habilidades (historiadoras, inclusive) como a principal meta para o componente curricular história em todas as etapas do tempo escolar, pensado em situações de escala, como é o caso da Base Nacional Curricular Comum – BNCC.

Em Egan, aprender historicamente é, necessariamente, interiorizar conteúdos históricos escolares substantivos. É apreendê-los de modo mais durável e significativo (empregando a narrativa). Com essa posição, portanto, Egan pode ser posto ao lado da maioria dos professores que, por tradição e estratégia de sobrevivência, defendem a apreensão de conteúdo histórico-escolares substantivos como a principal meta do componente curricular história em todas as etapas do tempo escolar, seja em situações comunicativas de escala, seja em situações comunicativas limitadas à apenas uma sala de aula.

4.2. Estruturas mentais

Além do papel da narrativa e dos fins do ensino escolar de História, Rüsen e Egan teorizam sobre a estrutura mental dos alunos e as resultantes da dinâmica dessa estrutura ao longo do tempo. Aqui, as diferenças se ampliam.

Rüsen opera com universais antropológicos e Egan também. Rüsen entende a mente do ser humano típico como estruturada em habilidades de rememorar, interpretar, orientar e estimular. Egan entende a mente do ser humano típico como orientada por habilidades macro de raciocinar e imaginar, atribuindo à segunda o maior papel na aprendizagem. Ele afirma que o narrar, o contar piadas e o gesticular também são universais antropológicos (ferramentas de comunicação transcultural).

O fato de Egan atribuir maior relevância à capacidade imaginativa o coloca em situação diametralmente oposta a Rüsen – que reforça o caráter cognitivo/racional da operação de aprendizagem e a natureza cognitivo/racional do conteúdo substantivo do componente curricular história (para combater a indiferenciação entre historiografia e literatura). Aí também está a diferença de Egan em relação a Jean Piaget, que reforça o caráter lógico e lógico/matemático da operação escolar de aprender. Este abandono da capacidade imaginativa do ser humano em situações de aprendizagem escolar, segundo Egan, é erro antigo que atravessou séculos e foi mantido na teoria de Piaget.

Observando o comportamento das crianças e jovens em idade escolar, Egan sugere aos professores que respeitem as diferentes compreensões típicas das faixas etárias dos alunos e que as empreguem como ferramentas estimulantes das emoções e, consequentemente, da capacidade de imaginação. (Tudo que se conhece está envolto em emoções).

Como vocês verão adiante, Egan entende aprendizagem como fenômeno realizável em diferentes dimensões, legitimando, por exemplo, a aprendizagem lógica (Egan, 1986, p.291-202) e a aprendizagem genética professáveis por piagetianos e rüsenianos. Egan, porém, alerta que a intelecção como fenômeno lógico/racional é apenas um possível final de outras etapas de aprendizagem. Para que a intelecção seja atingida, as outras formas de aprender ou as outras formas de os alunos atribuírem sentido ao mundo que os cercam devem ser experimentadas.

Essas etapas anteriores da aprendizagem escolar explicitam uma filosofia especulativa da História e, simultaneamente, uma Teoria do desenvolvimento humano. São etapas anteriores da socialização da espécie humana, pré-existentes ao modo moderno (científico) de atribuir sentido. Cada uma dessas etapas civilizacionais oferece um conjunto de ferramentas cognitivas à espécie humana e, correlatamente, às etapas do ensino escolar e disciplinar. A exemplo de vários teóricos da educação dos séculos XIX e XX, incluindo o próprio Rüsen, essa filosofia da História e essa Teoria do desenvolvimento humano replicam a hipótese da filogênese e da ontogênese dos humanos.

Assim, para as crianças que vivem a correlata cultura oral (uma das hipotéticas etapas da humanidade, espelhada em uma hipotética etapa da vida de um aluno), as ferramentas são:

- categorias de binários opostos (crianças que vivem estágio de cultura oral, em geral, pensam a partir de binários contrários, a exemplo de “bom/mau, valente/covarde, seguro/perigoso, quente/frio, etc);

- personagens fantásticos (o conteúdo do pensamento das crianças é formado por criaturas que mesclam natureza/cultura);

- narrativas (crianças chegam ao sentido das coisas após ouvirem ou construírem uma narrativa).

Para as crianças que já são alfabetizadas (situadas em uma etapa hipoteticamente correlata a uma etapa da história da humanidade), as ferramentas são:

- Coisas e personagens que desafiam a realidade (o “mais exótico, o mais estranho e o mais bizarro”);

- A autoidentificação com heróis e heroínas do presente (“heróis, heroínas, estrelas de cinema, astros de futebol”; e

- A busca dos detalhes extremos da realidade (o gosto e o habito de colecionar coisas)

Para encerrar essa série de comparações, vejamos o que Egan e Rüsen declaram sobre os resultados da mente em trabalho, ou seja, sobre como como os dois filósofos significam a expressão “consciência histórica”.

4.3. A mente em ação: tipologias de consciência e de compreensão históricas

À primeira vista, as duas concepções são bastante semelhantes. Ambos abordam experiência temporal da espécie humana e dos indivíduos humanos, associando filogênese e ontogênese. Para Rüsen, a trajetória da humanidade pode ser periodizada (tipicamente) em quatro momentos (em 2015, ele alterou para três momentos):

- período de consciência tradicional,

- período de consciência exemplar,

- período de consciência crítica e

- período de consciência genética.

Para Egan, a trajetória da humanidade pode ser periodizada (também, tipicamente) em quatro momentos:

- período de “compreensão” mítica ou dramática,

- período da compreensão romântica,

- período da compreensão filosófica (por padrões/estruturas) e

- período da compreensão irônica (por detalhes/científica). (Egan, 2017, p.26).

Observem que, nessa comparação, as palavras “consciência histórica” (Rüsen) e “compreensão histórica” (Egan) expressam significados idênticos acerca de espécie humana. Em ambos os autores, podemos conceber a espécie como o ente que modificou sua forma de se relacionar com o tempo (de explicar a mudança/permanência das coisas) em quatro etapas, nos últimos dois milênios.

Também nos dois autores, essa modificação na forma de se relacionar com o tempo expressa um sentido de progresso.

Em ambos o melhoramento é capturado pela historiografia de cada época que, observada linearmente e em seu conjunto, representa um progresso: escritas da história tradicional, exemplar, crítica e genética (em Rüsen) e escritas da história mítica, romântica, filosófica e científica (em Egan).

Observem, por fim, que as palavras “consciência histórica” (Rüsen) e “compreensão histórica” (Egan), nesta comparação, expressam significados idênticos acerca do indivíduo humano. Em ambos a vida do indivíduo é (tipicamente) uma abreviação da vida da espécie humana. Se a espécie experimenta quatro períodos, os indivíduos também experimentarão quatro períodos em seu desenvolvimento.

Como desdobramento dessa abordagem filo/ontogenética da espécie e do indivíduo, idênticos significados de formação de pessoas na escola (ou socialização) foram gerados: a educação escolar deve respeitar essa progressão.

Assim, o currículo da escola e, particularmente, os planejadores do componente curricular história devem considerar que diferentes e sequências consciências (Rüsen) ou de compreensões (Egan) históricas estruturam planos de curso que podem durar quatro, oito ou até 12 anos.

Rüsen e Egan, contudo, se diferenciam nos usos dessa abordagem onto/filogenética de espécie e de indivíduo quando o assunto é o proveito que oferecem à uma estrutura para os tipos de consciência (Rüsen) ou os tipos de compreensão (Egan).

Para Rüsen, o ensino de história, comprometido com um mundo globalizado e não etnocêntrico, deve fazer o aluno migrar de uma consciência pré-científica (tradicional ou exemplar) para uma consciência do tipo genético. Egan, ao contrário, aconselha que os professores de história não vejam os correlatos tipos pré-científicos (do não citado Rüsen) como um obstáculo à socialização via escola. Ele sugere efetivamente o contrário: os tipos mítico, romântico e filosófico são auxiliares à constituição de sentido ao modo científico.

Para Egan, complementamos, esses tipos pré-científicos não são auxiliares (e benéficos) à constituição de sentido sobre o mundo que cerca o aluno apenas por obediência à lei biogenética fundamental (a abordagem filo/ontognética). Professores de história devem tirar proveito dessas formas de compreensão porque elas envolvem os alunos emocionalmente e estimulam a sua imaginação. E a imaginação, como vimos, é uma capacidade secularmente abandonada pelos teóricos da educação, psicólogos da aprendizagem e formuladores de currículo para a escolarização infantil/primária/secundária no ocidente (graças à hegemonia das teses, por exemplo, de Piaget).

4.4. Da aprendizagem histórica à aprendizagem de qualquer componente curricular

Nas duas primeiras décadas deste século, a tese da aprendizagem como camadas de compreensão foi difundida e traduzida como um novo modo de planejar currículos e um estoque de técnicas de ensino e de aprendizagem significativos. A expressão mais usada, porém, deixou de ser a “compreensão em camadas”, ganhando relevo a ideia de “educação imaginativa”.

Em livro do mesmo título, Egan replicou os três fundamentos da sua proposta. O primeiro foi extraído do pensamento de L. S. Vygotsky: as crianças dão sentido ao mundo por imitação dos mais velhos ou dos adultos e, adiante, empregam as antigas ferramentas como meios para “melhorar seu poder de pensamento e ampliar sua compreensão” (Vygotsky).

O segundo princípio foi extraído da experiência das culturas orais (como destacamos no início desta aula): determinadas ferramentas cognitivas de produção de sentido nas culturas orais (como a narrativa) podem ser usadas para a apropriação de conteúdo disciplinar de modo prazeroso e estimulante.

O último princípio resulta de sua própria pesquisa na Simon Frase University: as ferramentas cognitivas na educação escolar são desenvolvidas simultaneamente (são interdependentes) como “caixas de ferramenta”, a exemplo da “oralidade e da alfabetização”. (Egan, 2018, pos. 211).

Em uma das suas entrevistas de divulgação, contudo, podemos perceber a permanência da sua tipologia da compreensão em camadas. Ele afirma que as principais habilidades envolvidas na aprendizagem humana são a imaginação e a emoção (ideia de ser humano). A aprendizagem “significativa” seria o processo e a resultante da mobilização da imaginação e da emoção do aluno por meio situações de ensino que replicassem situações nas quais o conhecimento ensinado foi elaborado.

A aprendizagem, nesse sentido, é sempre histórica porque mediada por uma narrativa sobre a construção do objeto do conhecimento, transformado em conteúdo disciplinar. O princípio educacional é o seguinte: Se todo o conhecimento no currículo “é produto das esperanças, medos e paixões humanas […] temos que incorporar, em primeiro lugar, aquelas esperanças, sentimentos e paixões que estiveram envolvidos em sua elaboração ou no uso que alguém lhe dá nos dias de hoje” (Egan, 2017, p.26).

As ferramentas cognitivas que medeiam esse tipo de aprendizagem também foram modificadas ao longo da sua obra. Umas foram abandonadas (Egan, 2005, pos. 127-157) e outras permaneceram no livro mais recente (Egan; Judson, 2018). A ferramenta que conhecemos como “passado – tempo verbal”, porém, conservou-se como um dos principais instrumentos de produção de sentido. Ela amplia a nossa capacidade de comunicação, segundo Egan (2005, pos.157).

A taxonomia das camadas de produção de sentido foi acrescida de mais um tipo: o somático ou compreensão corporal, efetuada por gestos e sons. (Egan, 2017, p.50). Assim, pautado por sequências paralelas de desenvolvimento social e individual (filogenético e ontogenético), Egan pressupõe que o aprender se constitui no desenvolvimento e na mobilização de cinco “ferramentas cognitivas” partilhadas pelos seres de todas as culturas. São as compreensões: somática, mítica, romântica, filosófica e irônica.

Ao comparar essas proposições com as de Rüsen, percebemos que Egan também propõe uma estrutura mental a ser privilegiada (emoção e imaginação) e cinco formas de mobilização dessa estrutura mental (somática, mítica, romântica, filosófica e irônica). (Egan, 2017, p.27).

Em contrapartida, admite certa crítica à ideia de que se desenvolver é adquirir e acumular melhoramento. O processo de aprender a ser uma pessoa é também um processo de perdas de determinados valores benéficos à espécie. (Egan, 2017. p.28).

4.5. Planejando as aulas de história para o ensino fundamental

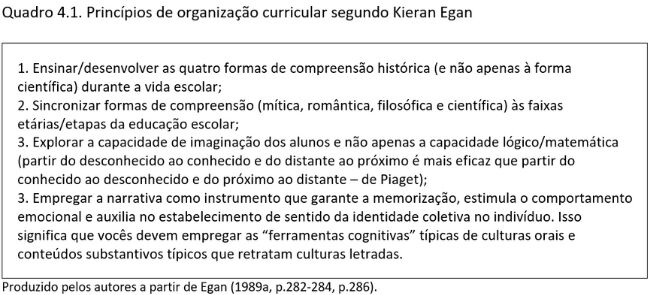

Pelo esquema a seguir, aplicar diretamente as teses de Egan sobre aprendizagem e aprendizagem no componente curricular história nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo, significa adotar alguns dos seus princípios[1] de aprendizagem, como guias organizadores do currículo, apresentados no quadro 1 em sequência progressiva.

Seguindo os princípios acima, ao invés de programar expectativas de aprendizagem para o ano letivo, o bimestre, a unidade ou a aula, vocês devem planejar situações nas quais determinadas narrativas reais serão contadas.

Assim, para os primeiros anos da escolarização, ao invés de concentrar o ano, o bimestre, a unidade ou a aula no desenvolvimento de uma, duas ou mais habilidades, vocês devem criar situações nas quais os tópicos (que agregam conceitos, generalizações, fatos e processos) prescritos pela coordenação de História, pelo Projeto político Pedagógico da Escola, Currículo municipal ou mesmo a BNCC sejam explorados como narrativas, a partir de um modelo de planejamento que estimule emoções no aluno e/ou que o envolva emocionalmente com o conteúdo prescrito.

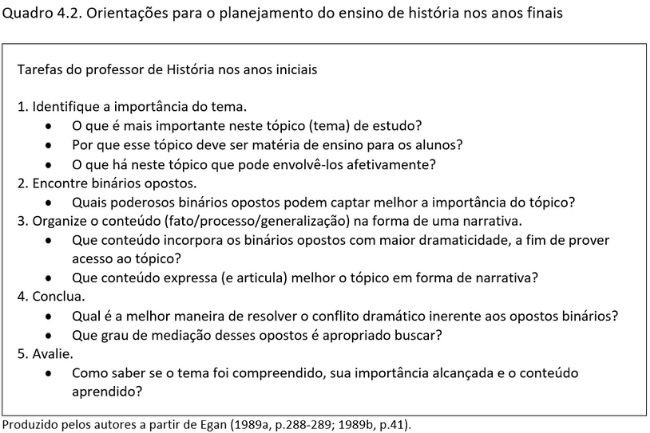

Egan fornece esse roteiro em quatro passos que são (em nossa compreensão) as principais metas de um ensino imaginativo: apreender a importância de um tema histórico, identificar binários opostos potenciais, enredar binários opostos e encontrar a melhor maneira (um desfecho) de os alunos produzirem o sentido antecipado (a importância do tema).

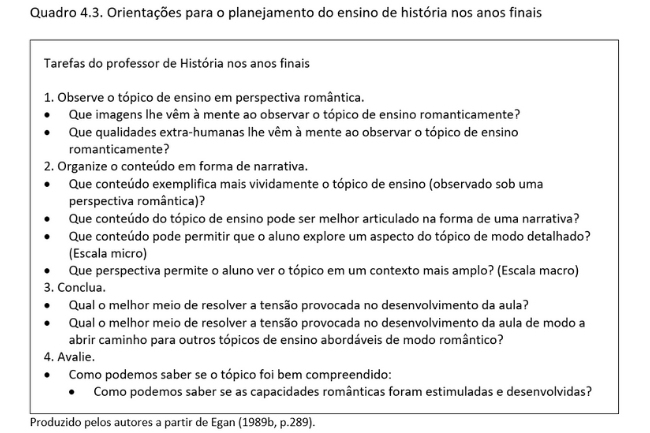

Para os anos finais do ensino fundamental a orientação se repete. Vocês devem identificar o valor de um tema histórico (relativo aos fins do componente, do PPP etc.), identificar binários opostos potenciais, enredar acontecimentos em binários opostos e encontrar a melhor resolução para a tensão provocada pelos binários opostos, de modo que os alunos produzam sentido próximo ao valor que vocês estabelecem sobre o tema em estudo.

4.6. Defeitos de Egan

É fácil por defeito na Teoria da aprendizagem histórica de Egan depois de perceber as ambiguidades e incoerências das teorias do desenvolvimento, da educação e da aprendizagem de Rüsen. Para os profissionais da história com formação inicial encerrada nos últimos 30 anos é ainda mais fácil, considerando os “sacrilégios” cometidos por filosofias especulativas da história às epistemologias históricas constituídas no mesmo período. Assim, os principais senões são, novamente, situados no progressivismo que atravessa as ideias de humanidade e ser humano. Grande problema, contudo, para quem questiona o antropocentrismo da sua teoria, está no fato de essa crítica (fundada, por exemplo, na antiantropologia de M. Foucault) não vir acompanhada de um substituto para esse antropocentrismo.

No que diz respeito ao forte apelo à especulação fundamentada no par filogênese/ontogênese, na qual se baseia Egan para explicar o desenvolvimento de indivíduos (e de indivíduos-alunos), a crítica deve ser endereçada, principalmente, aos profissionais que não compreendem o par categorial como logicamente deveria ser compreendido hoje: uma hipótese heurística.

Outro flanco aberto da sua teoria da aprendizagem histórica (assim a consideramos) está no acréscimo recente de mais uma camada de compreensão (somática). Esse evento, de certo modo, enfraquece o emprego do par filogênese/ontogênese, fortemente enraizado em certa ideia de processo civilizatório. Que etapa da vida da humanidade representaria essa camada inferior (ou primeira)?

Notas

[1] Piaget chega a ver obstáculos na aprendizagem conceitual (abstrata), típica de determinados componentes curriculares, dada a limitação das crianças que operam sobre o concreto. Para Egan, o princípio extraído da experiência das culturas orais é o seguinte: a produção de sentido depende da experimentação de emoções. A consequência desse princípio é, também, a seguinte: ensinar é “presentar o tema, extraindo seu significado emocional e ponto em marcha a imaginação dos alunos” (Egan, 2018, pos.575), é evocar emoções dos alunos, análogas às emoções experimentadas pelos personagens da história narrada. (Egan, 2018, pos.503) e aprender é reter (de memória) significativamente ou reter o objeto de aprendizagem experimentando medos, ansiedades, prazeres, curiosidades, incertezas etc. Visitar um lugar de ocorrência de determinado fato, ler o relato de viagem ou investigar a biografia de um dos personagens, até contar a história da palavra que dá nome ao acontecimento, estruturar uma narrativa sobre “opostos binários” (fortaleza e fraqueza, segurança e vulnerabilidade etc.) e formar imagens mentais a partir de palavras lidas ou ouvidas, recolher e usar metáforas relativas ao tempo, contar piadas ou zoar, tudo isso é estratégia geradora de emoções e estimuladora da aprendizagem de conteúdo abstrato. (Egan, 2018, pos. 575).

Referências

EGAN, Kieran. An imaginative appproach to teaching. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.

EGAN, Kieran. Education and Psychology: Plato, Piaget and scientific Psychology. London: Routledge, 2012. Primeira edição em 1983.

EGAN, Kieran. Teaching as story telling: an alternative approach to teaching and curriculum in the elementary school. Chicago: University of Chicago Press 1989a. Primeira edição em 1986.

EGAN, Kieran; JUDSON, Gillian. Educación imaginativa: Herramientas cognitivas para el aula. Madrid: Narcea, sd.

EGAN, Kirien. Layers of historical understanding. Theory & research in Social Education, n.17, v.4, p.280-294, 1989b.

GRIMALDO, Adriana. Entrevista a Kieran Egan. In.: BOULLOSA, Pablo et. al. Educación imaginativa: Una aproximación a Kieran Egan. Madrid: Morata, 2017. p.23-32.

Avaliação diagnóstica

Leiam o texto de síntese e alguns trechos dos textos originais e preencham o formulário abaixo que registra as principais dificuldades de leitura e orientam a preleção do professor.

1. Sobre o texto síntese “Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares”:

- Li e não entendi a seguinte passagem: _____________________________

- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: ___________________________

2. Sobre o texto do autor-objeto da aula desta semana:

- Li e não entendi a seguinte passagem: ________________________________

- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: _____________________________

Acesse aqui o formulário para responder a esta avaliação diagnóstica.

Próxima aula

Na próxima aula, continuaremos a exposição de propostas de aprendizagens reivindicadas por pesquisadores estrangeiros. Discutiremos as principais categorias formuladas por Kieran Egan, extraídas de textos como: An imaginative appproach to teaching (2005) e Layers of historical understanding (1989).

Para citar este texto

FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias. A compreensão por camadas – Kieran Egan. São Cristóvão, 11 ago. 2022. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/3-aprendizagem-historica-na-teoria-da-historia-de-jorn-rusen/>.

3. Aprendizagem histórica como atos integrados de experimentar o passado, interpretar o passado, orientar-se e estimular-se a agir na vida prática – Jörn Rüsen

Jörn Rüsen | Imagem: Wikipédia

Iniciamos esta aula, lembrando os objetivos deste curso, ao abordar a Teoria da História de Rüsen: colher conceitos e proposições da Teoria da História de Rüsen que subsidiem projetos de aprendizagem histórica de vocês no PROFHISTÓRIA. Não vamos estudar as bases do pensamento de Rüsen ou explorar os seus acertos e contradições. Uma boa visão geral da obra de Rüsen e da sua apropriação no Brasil está na própria apresentação da Teoria da História – “A obra de Jörn Rüsen e a sua relevância” –, escrita por Estevão Martins, Maria Auxiliadora Schmidt e Arthur Assis, e no artigo de Wiliam Baron – “A Teoria da História de Jörn Rüsen e os seus principais comentadores”.

Na aula 1, admitimos que Rüsen pode ser classificado como teórico geral da Educação e não, exclusivamente, como teórico de uma aprendizagem disciplinar histórica. Vamos tentar convencê-los sobre a razoabilidade dessa proposição, apresentando os usos dominantes que ele faz da expressão “aprendizagem histórica” na última versão da sua Teoria da História (2015).

3.1. Rüsen é o mais conhecido pedagogo do ensino de história

Rüsen pode ser considerado o teórico de uma aprendizagem geral no momento que ele estabelece uma ideia dominante de mente humana (para além da marginal mente freudiana). Ele afirma que o homem é detentor de quatro habilidades mentais: experimentar e interpretar o acontecido, orientar-se e estimular-se a agir na vida prática. Esses poderes mentais capacitam o homem a viver.

Se tais habilidades são fundamentais à produção de sentido (sentido com o significado de racionalização dos acontecimentos que desorganizam a vida humana), elas devem ser potencializadas nos processos de formação de pessoas. O que a escola, o sindicato, o museu, o terreiro de Candomblé, o acampamento do MST, a catequese e o culto da Igreja Universal devem promover, segundo o esquema de Rüsen, é o desenvolvimento integrado dessas habilidades. Essa seria a finalidade a ser cumprida por todas as disciplinas ou saberes que circulam nesses espaços de formação. É nesse sentido que entendemos Rüsen como o teórico de uma aprendizagem geral.

Mas Rüsen não se limita a teorizar sobre o a natureza da humanidade (caráter de ser/estar humano), isto é: a manipulação do passado mediante quatro operações mentais. Ele também teoriza sobre as formas que resultam dessa manipulação do passado: a consciência tradicional, a consciência exemplar, a consciência genética e a consciência crítica.

Cada uma delas, como dito, representa uma atitude em relação ao passado: explicando o acontecido a partir das origens, explicando o acontecido dentro de regras de exemplaridade, explicando o acontecido a partir das suas próprias circunstâncias (temporais) que marcam o ocorrido (tempo).

Além de tipificá-las, Rüsen põe as quatro formas em sucessão, explicando hipoteticamente como o ser humano evolui em termos de espécie e como o ser humano evolui em termos individuais (ontogênese).

Com esse procedimento hipotético, ele esboça uma história da Humanidade (escala em milênios) e fornece elementos para que os professores esbocem uma história dos indivíduos (escala em décadas). É nesse sentido que entendemos Rüsen como um teórico do desenvolvimento humano. Ele escalona etapas ideais típicas para a evolução da humanidade e as replica na evolução de uma pessoa.

A conclusão desse primeiro momento didático é desconcertante para muitos de nós: Rüsen, tido como um Teórico da História ciência/disciplina é, na verdade, o nosso mais famoso pedagogo quando o assunto é “aprendizagem histórica”.

3.2. A aprendizagem histórica é fornecida pela Teoria da História

Aprendizagem histórica é uma capacidade: a capacidade de pensar historicamente. Do ponto de vista de um domínio de pesquisa – a Didática da História –, aprendizagem histórica pode ser definida como o conjunto de “operações” e “formas” de lidar com o passado ou de produzir sentido (Rüsen, 2015, p.248-249).

As operações de aprendizagem são habilidades mentais que possibilitam ao ser humano lidar com o passado ou produzir sentido. Aprender historicamente significa, então, mobilizar as habilidades de experimentar, interpretar, orientar e motivar. Hipoteticamente, todos os humanos possuem esses poderes de reconhecer a distância presente/passado (experimentar), de explicar a razão do passado (interpretar), de planejar e executar uma ação remediadora (orientar-se e estimular-se na vida prática).

As formas da aprendizagem, por seu turno, são modelos de lidar com o passado ou produzir sentido. Aprender historicamente significa, nesse aspecto, lidar com o passado ou produzir sentido de modo tradicional, exemplar ou genético.

Essas operações mentais e esses modelos de lidar com o passado são objetos fornecidos ao domínio da Didática da História por um domínio de pesquisa chamado Teoria da História. A Teoria da História de Rüsen fundamenta, assim, a parte “teórica” da aprendizagem histórica – a configuração quadripartite da mente – e a parte prática da aprendizagem histórica – a configuração quadripartite da evolução da mente.

3.3. A Teoria da História de Rüsen não é exclusivamente Epistemologia da História

Antes de passar para as condições de possibilidade de uma aprendizagem histórica no âmbito da disciplina escolar história, é importante deixarmos claro que a Teoria da História de Rüsen não é, exclusivamente, uma Epistemologia da História.

Um dos grandes trunfos da Teoria da História de Rüsen, lançada (em português) no início da década passada, foi reconhecer o caráter pragmático do conhecimento histórico produzido cientificamente e compreender teoria e prática da aprendizagem histórica como objetos de trabalho dos historiadores.

Ocorre que, por bastante tempo, compreendemos a trilogia de Rüsen, exclusivamente, como Epistemologia histórica, ou seja, como um discurso que estabelecia os “procedimentos intelectuais do pensamento histórico” (no sentido de processo de produção do conhecimento histórico-científico). Em outras palavras, compreendemos a trilogia de Rüsen como veiculadora da matriz disciplinar (carências, concepções, métodos, formas de representação e orientação para o agir).

É provável que tenhamos agido assim por causa da nossa aversão às filosofias especulativas da História, mas sabemos, agora, que o próprio Rüsen é um filósofo especulativo da história, já que pergunta, exatamente, pelo sentido da vida. O fato é que essa leitura da Teoria como exclusiva Epistemologia da História nos levou a raciocinar da seguinte maneira: Se a Teoria da História oferece os fundamentos da Ciência da História e da Didática da História, as decisões sobre a aprendizagem histórica escolar devem ser balizadas pela disciplina formativa Teoria da História (supostamente, espelho do domínio de pesquisa “Teoria da História”) que justifica a História como Ciência. Estaria criado, enfim, o cordão umbilical entre o ensino de história como domínio de pesquisa e os vários domínios nos quais a História é reconhecida como ciência.

Ocorre que as coisas não são tão claras quanto aparentam nas nossas ligeiras reflexões no cotidiano do “ensino” de Teoria da História e de Didática da História. A Teoria da História de Rüsen (no sentido de corpo de conceitos, valores e procedimentos formulados) não é, exclusivamente, uma Teoria justificadora da cientificidade da História-ciência. A Teoria da História de Rüsen é, ao menos nas primeiras páginas do capítulo 2 da sua principal e mais recente publicação, uma teoria do sentido histórico, ou seja, uma Teoria de como os seres humanos racionalizam, compreendem e explicam as rupturas cotidianas (dor, infelicidade e morte) (p.4-42). A Teoria da História de Rüsen é uma teoria de como o ser humano sente e pensa as “perturbações” exteriores que desorganizam a sua vida. A Teoria da História de Rüsen é uma teoria de como os homens vivem – de como os homens pensam: é uma teoria do pensamento histórico, inclusive, no seu sentido mais estreito (considerando as habilidades mentais reiteradamente utilizadas).

Rüsen não é de todo coerente ao significar a expressão “pensamento histórico”. Mas podemos afirmar que, no início da argumentação sobre “Os fundamentos do pensamento histórico”, o adjetivo “histórico” da expressão “Teoria da História” não descende da História-ciência. O “histórico” vem de narrativa (acontecimentos em sucessão, que formam um enredo). O “Pensamento histórico” não é “histórico” por causa da Ciência da História. O “pensamento histórico” é “histórico” porque se realiza como narrativa. É por isso que concluímos esse terceiro momento didático da aula afirmando: A Epistemologia histórica de Rüsen é tão dependente da Teoria da História de Rüsen quanto a clássica Didática da História, hoje respeitada em quase todos os estados do Brasil.

3.4. Aprendizagens históricas mitigadas

Esta aula, como avisamos, foi montada sobre dois capítulos da Teoria da História de Rüsen. Assim procedemos para evitar as intermináveis discussões sobre as dubiedades de conceitos empregados por Rüsen, referentes às relações entre a Teoria da História e a Ciência Histórica e entre a Teoria da História e a Didática da História. Contudo, mesmo no livro de 2015, há variações nos usos de “Pensamento histórico” e de “História”, por exemplo. Isso nos obriga a concluir que as contribuições rüsenianas para projetos de aprendizagem histórica são também dispersas.

3.4.1. Aprender é empregar as habilidades universais do ser humano

Rüsen apresenta mais de uma versão para o seu ser humano típico: ele pode aparecer como ego/superego/id e como estruturado em dimensões ética e religiosa, por exemplo. Mas fiquemos com a tipologia dominante: a que entende um humano típico como constituído pelas habilidades de experimentar, interpretar, orientar e motivar.

Quem quer assumir Jörn Rüsen como orientador principal do seu projeto de aprendizagem deve construir seus objetivos de aprendizagem usando essas quatro expressões como verbos principais: experimentar, interpretar, orientar e motivar. O uso deles, certamente, deverá obedecer à demanda implícita nos objetivos educacionais de aula/unidade etc. porque (não é demais lembrar) a divisão quadripartite é tipológica e, consequentemente, didática. Assim, no planejamento de uma atividade, o aluno mobilizará duas, três ou todas essas habilidades mentais de uma só vez.

Essa orientação vale para o preparo de atividades em sala de aula, para o planejamento de exposições em museus, para a edição de filmes, montagem em história em quadrinhos e, sobretudo, para a construção dos textos principais dos livros didáticos de história. Ao mobilizar de modo integrado tais habilidades – ao articular presente/passado/futuro – o aluno desenvolverá (mesmo que não seja nomeada) a chamada competência narrativa.

3.4.2. Aprender é elevar a consciência ao estágio genético

Estimular o emprego equilibrado dessas habilidades, porém, não tipificará tão facilmente o seu projeto como rüseniano. Até aqui, tratamos de habilidades. Para serem rüsenianos, vocês devem construir os objetivos da disciplina escolar História a partir da teleologia (ou utopia/ou proposição de fins para a vida etc.) professada por Rüsen – a construção de um humanismo intercultural. As finalidades centrais da História ensinada serão, portanto, a constituição da consciência genética do aluno.

Rüsen apresenta a sua tipologia de estágios e também de progressão como uma hipótese para explicar o desenvolvimento dos humanos e o desenvolvimento da consciência de cada indivíduo, durante a infância e a juventude. A hipótese sobre o desenvolvimento humano é transformada em projeto curricular, quando ele afirma que a consciência compatível com o mundo moderno é a consciência genética. A consciência exemplar (explicar o ocorrido e orientar-se na vida prática por meio de regras extraídas em passados longínquos) é o pensar histórico dos tempos pré-modernos, ou seja, anteriores ao século XVIII.

Assim, para quem quer tipificar o seu projeto de aprendizagem histórica como rüseniano, é fundamental planejar um currículo que privilegie a articulação das quatro habilidades mentais do aluno como finalidades menos abstratas para o componente curricular História, que traduzem a finalidade mais abstrata de formar para o humanismo intercultural. Os alunos devem, então, desenvolver a capacidade de dar respostas às perturbações da sua vida e do seu grupo de modo genético, ou seja, que cada ocorrência deva ser compreendida a partir das circunstâncias temporais que as geraram. Em uma frase: desenvolver as habilidades do pensamento histórico para que os alunos convivam em ambiente de alteridade (em diferentes tempos e diferentes espaços).

3.4.3. Aprender é se apropriar de uma moderna história da Humanidade

Ainda que não tenham optado por construir objetivos educacionais e estabelecer as finalidades da história escolar a partir da utopia rüseniana, vocês podem tangencialmente se alinhar à sua ideia de aprendizagem histórica, modificando o critério de escolha dos conteúdos substantivos.

Dentro de uma proposta de humanismo intercultural (antagônica ao humanismo eurocêntrico), vocês podem privilegiar o ensino de “toda a história” da humanidade. Vocês objetarão que isso já vem sendo feito nos livros didáticos de História. Mas Rüsen, provavelmente, responderia: “vem sendo feito de modo disperso. O livro didático de vocês apresenta uma história em migalhas, principalmente, para os últimos dois séculos.”

Ao contrário dessa dispersão, Rüsen propõe que ensinemos uma história da Humanidade com um fio condutor: os direitos humanos e civis (para melhor intelecção, pensem que Rüsen está a propor uma história monotemática). Essa trajetória enfatiza a ideia de “continuidade histórica” e justifica, inclusive, a tarefa presente dos professores de história: sociabilizar a geração jovem, obviamente, a partir dos valores e práticas da geração madura. A tipologia rüseniana da consciência histórica pode bem ser a estrutura dessa nova história total, que culminaria com “a ideia de dignidade humana”.

No segundo livro sobre a obra de Rüsen (organizado pela professora Schmidt), que trata de aprendizagem histórica, Rüsen apresenta a sua sugestão de ensino de (ou por meio dos) Direitos Humanos. Na palestra que proferiu no mesmo ano de lançamento do Teoria da História, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Rüsen explicitamente reivindicou o uso da História Universal e da Filosofia da História como disciplinas fundamentais ao domínio da Didática da História.

3.5. Um defeito na teoria de Rüsen

Como qualquer atribuição de valor, a crítica historiográfica à Teoria da História de Rüsen é perspectivada (repetição necessária) em valores. Assim, não vai ser difícil encontrar quem classifique a sua obra como não original, ambígua, lacunar, confusa e excessivamente esquemática.

As diferentes perspectivas de história, Teoria da História, ensino de História, aprendizagem histórica, por exemplo (fundamentadas em categorias de experiência, de E. P. Thompson, ou de rizoma, de Gilles Deleuze e Félix Guattari) também explicam a detecção de erros rüsenianos. O emprego fragmentado da sua teoria, focando, por exemplo, nos significados rüsenianos de “consciência histórica”, “didática da história”, “aprendizado histórico”, “narrativa histórica”, “formação histórica” e “identidade” é uma terceira fonte para detecção dos erros. A quarta é a variação do status da “Didática da História” diante da “Teoria da História”: disciplina formativa, domínio de pesquisa, ciência autônoma etc.? (Freitas, 2022).

Das várias possibilidades de se encontrar erros na teoria rüseniana, destacamos a que nos parece impactar mais diretamente nos planejamentos da aprendizagem histórica na escolarização básica: as insuficiências da sua proposta de formação para a vivência intercultural. Quem mais longe enxergou o núcleo dessa limitação foi a professora Ana Carolina Pereira. Pelo raciocínio que faz dos pressupostos kantianos da sua teoria (cosmopolitismo e humanismo), Pereira nos induz a perceber que a ideia rüseniana de humanidade (unidade na diversidade cultural humana) sob o argumento de que vai combater o etnocentrismo o que faz, de fato, é reforçar o etnocentrismo direcionado às comunidades indígenas, por exemplo.

O mal de raiz está na ideia essencialista de humanidade tomada de Kant. Para os Yawalapíti Araweté, ao contrário, a “condição de humanidade é estendida a outras formas de vida animal, além do ser humano” (Pereira, 2021, p.200).[i] Assim, “diferentemente da concepção kantiana de fenômeno para quem o ponto de vista cria o objeto, para o pensamento ameríndio é o ponto de vista o que cria o sujeito. E se é o sujeito quem tem alma, é capaz de um ponto de vista que tem um corpo.(p.201).

Essa ideia ameríndia de constituição do sujeito contrasta com a ideia rüseniana de constituição de um sujeito universal, com vantagens para a concepção ameríndia, na qual a humanidade seria relacional e perspectivada, dificultando (e, até, extinguindo), portanto, a existência de etnocentrismos.

Em resumo, a proposta de construir, via ensino de História, uma sociedade que preza a alteridade rüseniana (ontologia ocidental com base em Kant) seria potencialmente menos profícua que a proposta de humanidade sugerida por ontologias ameríndias. Numa interpretação extensiva desse argumento, poderíamos incluir ontologias africanas no planejamento das aprendizagens se, é claro, a nossa finalidade para a componente curricular História estivesse pautada pela construção de respeito ao outro em escala global.

3.6. Exemplo de defeito no uso da teoria de Rüsen

A professora Joceneide Cunha (UNEB/Eunápolis) nos enviou uma dissertação: O ensino de história da África e da cultura afro-brasileira: uma proposta de ação decolonial em conexão com a didática da história. (Pinon, 2020).

Não queremos avaliar a relevância do problema. Não queremos avaliar os resultados do trabalho. Queremos apenas comentar alguns ruídos que o emprego da Teoria da História de Rüsen podem desencadear quando assumida na introdução de uma dissertação.

A meta do trabalho é “desfazer as ideias inferiorizadoras e marginalizantes que foram impostas à África [e apresentadas aos alunos paraenses]; romper com a ideia de que a África é um espaço homogêneo…”. Para tanto, são efetuadas conexões entre a “Didática da História” de corte rüseniano e o “pensamento pós-colonial”. Afirma o autor:

“A didática da História nos ajudou a compreender como os discentes pensam historicamente a África e suas relações com o Brasil, para definir os objetivos de aprendizagem [para levantar os conhecimentos prévios dos alunos]; já o pensamento decolonial fundamentou a prática de ensino insurgente necessária para a concretização dos objetivos de aprendizagem [desfazer as representações estereotipadas dos alunos sobre África e africanos, mediante a substituição dos acontecimentos e processos constituintes da Idade Média pelos acontecimentos e processos constituintes dos “reinos e impérios africanos que eram bastante avançados neste período medieval]” (p.31).

Diante do exposto, questionamos: qual é o ruído provocado por essas conexões? Se a ideia é modificar as representações estereotipadas sobre África e africanos, construir e/ou apresentar narrativas que provincianizem a Europa, inclusive, não há necessidade de usar o Rüsen da didática da história (operações mentais e formas de consciência). Basta usar o Rüsen da matriz disciplinar (dos elementos que justificam a história como ciência).

Se a ideia é radicalizar (tomar a pedagogia decolonial como orientação para o planejamento do ensino de história), o combate ao eurocentrismo e ao etnocentrismo não devem ser feitos com o “humanismo intercultural” de Rüsen, que não radicaliza no sentido proposto.

Se a ideia é radicalizar epistemologicamente (fazer com que os alunos aprendam “a desaprender” o iluminismo eurocêntrico, de Kant, por exemplo), a opção rüseniana não é o melhor guia porque a Teoria da História de Rüsen está longe de representar uma nova epistemologia como pensado por muitos que aderem a determinado pensamento que prega a “destruição da colonialidade do poder, do saber e do ser”.

Como livrar o texto desse ruído? Novamente, três possibilidades nos ocorrem no momento (30 de setembro de 2020): 1. alterando a introdução e abolindo a conexão com a didática de Rüsen. A ênfase do trabalho deve recair sobre a pedagogia decolonial; alterando a introdução e abolindo a pedagogia decolonial. A ênfase do trabalho deve recair sobre o levantamento dos conhecimentos prévios (sem Rüsen) e as consequentes estratégias de modificação das representações sobre África e africanos (identidades/alteridades, construção de autoimagem etc.). e 3. alterando a introdução e assumindo Rüsen integralmente, como orientador de uma nova maneira de pensar África, africanos e cultura afro-brasileira: usando a consciência genética como fim do componente curricular história (que apela para o respeito às diferenças) e reforçando ou instituindo uma cultura dos direitos humanos.

Agradecemos à professora Joceneide Cunha pela oportunidade que nos ofereceu de refletir imediatamente sobre um problema que lhe é caro.

Nota

[i] “[…] o eu constitui-se como o espaco de autoidentificacao humana, ao passo que ao outro sao atribuídos os qualitativos de animalidade ou espiritualidade, conforme o caso. Assim, por exemplo, a onca ocuparia para o amerindio o estatuto de espirito, uma vez que e um predador do ser-humano propriamente dito, ao passo que o porco do mato apresentar-se-ia para o humano propriamente dito como um animal, em razao de sua condicao de presa.” (Pereira, 2022, p.202).

Referências

BAROM, Wilian Carlos Cipriani. A teoria da história de Jörn Rüsen no Brasil e seus principais comentadores. Revista História Hoje, v. 4, nº 8, p. 223-246 – 2015. Disponível https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/200.

MARTINS, Estevão Chaves de Rezende Martins; SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; ASSIS, Arthur Alfaix. A obra de Jörn Rüsen e sua relevância – Introdução à edição brasileira. In: RÜSEN, Jörn. Teoria da História: Uma teoria da história como ciência. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Revisão técnica de Arthur Alfaix Assis. Curitiba: Editora da UFPR, 2015. p.11-18.

RÜSEN, Jörn. Teoria da História: Uma teoria da história como ciência. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins. Revisão técnica de Arthur Alfaix Assis. Curitiba: Editora da UFPR, 2015.

PEREIRA, Ana Carolina B. O “formalismo teleológico” em Jörn Rüsen: perspectivas sobre a interculturalidade. In: OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de; SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes; LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Jörn Rüsen: teoria, historiografia, didática Ananindeua: Cabana, 2022. p.184-208.

FREITAS, A recepção da Teoria da História de Jörn Rüsen em periódicos brasileiros especializados (2001-2015). In: OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de; SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes; LIMA, Caio Rodrigo Carvalho. Jörn Rüsen: teoria, historiografia, didática. Ananindeua: Cabana, 2022. p.137-166.

Avaliação diagnóstica

Leiam o texto de síntese e alguns trechos dos textos originais e preencham o formulário abaixo que registra as principais dificuldades de leitura e orientam a preleção do professor.

1. Sobre o texto síntese “Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares”:

- Li e não entendi a seguinte passagem: _____________________________

- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: ___________________________

2. Sobre o texto do autor-objeto da aula desta semana:

- Li e não entendi a seguinte passagem: ________________________________

- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: _____________________________

Acesse aqui o formulário para responder a esta avaliação diagnóstica.

Próxima aula

Na próxima aula, continuaremos a exposição de propostas de aprendizagens reivindicadas por pesquisadores estrangeiros. Discutiremos as principais categorias formuladas por Kieran Egan, extraídas de textos como: An imaginative appproach to teaching (2005) e Layers of historical understanding (1989).

Para citar este texto

FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias. Aprendizagem histórica como atos integrados de experimentar o passado, interpretar o passado, orientar-se e estimular-se a agir na vida prática – Jörn Rüsen. São Cristóvão, 07 ago. 2022. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/3-aprendizagem-historica-na-teoria-da-historia-de-jorn-rusen/>.

2. Aprendizagem histórica (?) como prática de libertação – Paulo Freire

Paulo Freire | Imagem: Outras Palavras

Freire dispensa apresentações, no Brasil e fora dele. Autor de dezenas de ensaios publicados em livros, o recifense Paulo Reglus Neves Freire (1921/1997) é reconhecido como o criador de uma “filosofia educacional e um método de investigação e pesquisa ancorados numa antropologia e numa teoria do conhecimento” (Gadotti, 2012, 460). É o intelectual brasileiro mais citado no exterior, em frequência semelhante aos principais textos escritos por Thomas Kuhn e de Karl Marx. (Santana, 2019, p.13-15). Sua obra mais conhecida – Pedagogia do oprimido – vendeu entre 800.000 e 1.000.000 de exemplares em 200 edições e em 57 línguas, no período de 50 anos (Santana; Souza, 2019). Sua apropriação, inclusive no Brasil, é tão elástica que é frequentemente assemelhada a abordagens diferentes em termos de produção de sentido: a epistemologia construtivista de Jean Piaget, a Teoria da História de Jörn Rüsen e a epistemologia pós-colonial de Frantz Fanon, Albert Memmi e Eduard Said. (Lima, 2011, p.14-18; Becker, 2017, p.10-12).

Nesta aula, não queremos identificar as fontes da sua Filosofia da Educação e de sua Pedagogia. Não queremos apontar contradições e fragilidades das suas combinações teóricas e do emprego de categorias. Nos interessam as suas proposições sobre a educação e a aprendizagem. Como explicitamos na aula 1, o retorno a Freire é uma tentativa de apontar as possibilidades de emprego e as limitações das teses de Freire para a construção de teorias da aprendizagem disciplinar histórica. Cumpriremos a tarefa, elencando quatro significados de aprendizagem, quatro possibilidades de proveito desses significados para a construção de projetos de aprendizagem histórica e, por fim, quatro dificuldades de emprego das proposições de Freire no nosso tempo presente.

2.1. Aprendizagens freirianas

Ao pé-da-letra, a palavra “aprendizagem” e os respectivos termos lematizados (“aprender” e “aprendido”) não são categorias para Freire, nos limites do nosso corpus (Ver referências abaixo). Tais palavras, em geral, tem uso ordinário, a exemplo de: [“nossa democracia aprendeu”]. Isso podemos afirmar quando comparamos a frequência com a qual Freire emprega os termos “aprender”, frente aos termos “educação”, “educar”, “pedagogia”, “conhecer”, “ensinar” e “estudar”.

Também ao pé-da-letra, a perspectiva de análise de Freire é dominantemente a do professor. Considerando que a tarefa que apresentamos para vocês foi a extração de significados explícitos ou implícitos de aprendizagem e de aprendizagem histórica em seus livros e, ainda, considerando que lançamos mão de um conceito típico-ideal para cumprir a tarefa, destacamos quatro significados de aprendizagem constatados nos sete títulos analisados, mas sempre da perspectiva de um imaginado aluno.

Um inventário detalhado das coisas que realizam a aprendizagem freiriana vocês encontraram na própria obra do autor, a partir dos seus específicos interesses. Encarem, portanto, os quatro tópicos como uma escolha didática, de dois professores que se organizam para falar durante 50 minutos.

Aprender é internalizar conhecimentos e habilidades do convívio democrático

O primeiro significado de aprendizagem é o de processo simultâneo de responsabilização do sujeito por sua realidade local/nacional e de tomada de decisões a respeito. Aprendizagem é mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento pode ser traduzida como o ato de internalizar a responsabilização pelo entorno e a tomada de decisão.

Esta definição pode ser explicada a partir de duas motivações: o caráter holístico do discurso de Freire sobre educação (sua Filosofia da Educação) e os resultados da análise de conjuntura da realidade política nacional dos anos finais da década de 50 do século passado.

Para o Freire de 1959 (professor e administrador do Serviço Social da Indústria e autor de Educação e atualidade brasileira), a educação é o processo de humanização do homem. É um processo de elevação de seu comportamento predominantemente “natural”, “passional” ou “acrítico” para um comportamento predominantemente histórico, racional ou crítico.

Por esses parâmetros, o povo brasileiro enfrenta um problema histórico: a assimetria entre as necessidades de participação política provocado pelo “surto” democrático proveniente da industrialização, e a “inexperiência democrática” desse mesmo povo, cultivada por quatro séculos de colonização exploratória.

Com o significado de Teoria apresentado na aula 1, podemos concluir que o aprender em Freire é sinônimo de educar. E se o seu propósito é garantir desenvolvimento econômico e participação popular na política nacional, aprender é interiorizar (individual e coletivamente) conhecimentos e habilidades típicas do convívio democrático. Aprender é transformar hábitos democráticos em valores primordiais para a vida nacional. A aprendizagem escolar, enfim, é um processo de substituição dos comportamentos típicos de sociedades autoritárias por comportamentos típicos de sociedades democráticas. (Freire, 1959, p.62).

Aprender é elevar-se da consciência acrítica à consciência crítica

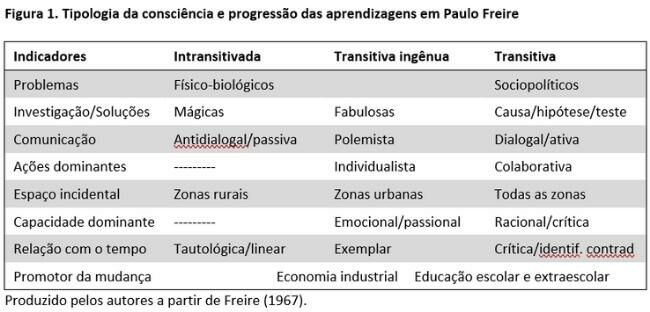

Outra variante de aprendizagem está nos textos do Paulo Freire exilado de 1967 (Educação como prática de liberdade) que se ocupa com o povo brasileiro do pós-golpe de 1964 e com o homem do “terceiro mundo”. Neste contexto, educação é o instrumento que auxilia o homem brasileiro a “inserir-se no processo, criticamente”; “ajudá-lo a ajudar-se […] fazê-lo agente de sua própria recuperação […] pô-lo numa postura conscientemente crítica diante dos seus [novos] problemas”; propor “ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de transição” (Freire, 1967, p.56-57). Em resumo: Freire quer que o homem (e o povo) brasileiro transporte-se da consciência “intransitivada” para a consciência “transitiva”, superando o estado da consciência “transitiva ingênua”, mas evitando a disseminação da consciência alienada, típica das determinações industrialistas.

Dentro desse objetivo, o aprender pode ser definido como o ato de tomar para si a responsabilidade pela resolução dos problemas locais e nacionais de modo intelectual e experiencial. Dizendo de modo mais abstrato, aprender é realizar a “vocação da pessoa em ser sujeito” (p.57). Aprender, enfim, é tornar-se protagonista de sua vida social.

Aprender é conhecer os determinantes da opressão.

Um ano depois, Freire complementa o Educação como prática de liberdade, publicando a Pedagogia do Oprimido (1968). A ideia de homem se mantém: ser finito, incompleto, vocacionado à liberdade e topologicamente caracterizado pelas capacidades de sensibilidade, razão e ação. Educar é, então, promover o desenvolvimento simultâneo das capacidades de pensar e agir. Isso significa que a sua Pedagogia, diferentemente das que estão em curso, compreende o aprender como mobilizar, simultaneamente, um pensamento e uma ação. Sua pedagogia é assumida como simultaneamente teórica e prática.

Na Pedagogia do Oprimido, Freire também detalha a coisa a ser aprendida ou o objeto manipulado pelo professor diante dos alunos. Quem ensina comunica algo e esse algo é o conteúdo. Até aqui, nada vemos de diferente das pedagogias dominantes. Mas Freire destaca: o conteúdo, como instrumento de libertação, deve informar sobre os determinantes da opressão. Por essa razão, conteúdo deve ser colhido no entorno da vida mesma do aluno. Assim, de tarefa solitária da Pedagogia, a seleção de conteúdo passa a preencher quase todas as etapas método freiriano de alfabetizar adultos: 1. investigar da “consciência real” dos educandos (modos de pensar, agir e sentir, na comunidade); 2. codificar o resultado da investigação em “temas geradores” (que põem os educandos em situações limites); 3. problematizar esses temas mediante a apresentação das situações-limite codificadas e o questionamento das respostas dos educandos a essas situações-limite; e 4. Produzir material didático e programa. (Freire, 1969)

Para o Paulo Freire de 1992, então secretário de Educação do município de São Paulo, a tarefa não é mais democratizar a escola como meio de cultivar o desenvolvimento econômico e de suprir a “inexperiência democrática” do povo. Sua meta, agora, é instrumentalizar a escola para manter as práticas democráticas recuperadas recentemente. A afirmação da liberdade como vocação permanece. É necessário fugir aos extremos da “tirania da autoridade” e da “tirania da liberdade”. No entanto, diante das decepções provocadas pelos políticos no novo regime democrático (supomos), outro “imperativo existencial e histórico” (ontológico) deve ser defendido: a esperança de efetivação dessa liberdade.

Aqui, em Pedagogia da Esperança, a aprendizagem como mudança de comportamento (do autoritário ou assistencialista ao democrático ou participante) é mantida, junto à ideia corrente de aprendizagem como “apropriação” ou “apreensão” de um “conteúdo” por parte do aluno. A diferença está no fado de que Freire põe os verbos “apropriar-se” e “apreender” na dependência dos fins educacionais: aprender conscientemente.

Isso não é pouco para o nosso tempo. Agindo dessa maneira, Freire reitera um dos argumentos basilares do planejamento educacional que vigora há três séculos (para ficarmos com as ideias de educação na modernidade): se educar é formar pessoas, deve o professor refletir o tempo inteiro sobre o as estratégias e conteúdo que podem viabilizar a formação da pessoa idealizada. Ensinar e selecionar coisas somente se justificam quando estão relacionados ao cumprimento de um fim (ainda que utópico).

Aprender é interpretar e generalizar

Nos anos seguintes, esse desdobramento da aprendizagem em habilidades, conhecimentos e valores é mais frequente. Em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa (1996), Freire situa o ensinar como historicamente posterior ao aprender e detalha operações do aprender docente, entre as quais estão as habilidades de: investigar, criticar, refletir sobre sua prática, tomar decisões conscientes e agir com liberdade e autoridade. (Freire, 1996, p.12).

É, porém, no clássico Professora sim, Tia não, um manual de formação de professores menos orgânico que o Pedagogia da autonomia, onde encontramos o último detalhamento das coisas que traduzem a sua ideia freiriana de aprender. Aqui, ela está implícita na ideia de estudar, que é dever ético de todo professor em formação e em atuação. Para o autor, aprendizagem é mudança, da “experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade à generalização que se opera na linguagem escolar e desta ao concreto tangível” (Freire, 2015, p.61).

Em passagens próximas ele se refere ao “aprender” como sinônimo de “conhecer” e o conhecer como “ler”, “observar” e “reconhecer as relações entre objetos”. Para persuadir o leitor sobre a assertividade dessa definição ele metaforiza essa passagem com algumas imagens: “leitura anterior do mundo” e “leitura da palavra”; estar dentro e estar fora da coisa a ser conhecida; estar perto e estar distante da coisa a ser conhecida; e, por fim, compreender a coisa pelos sentidos e compreender a coisa pela razão.

Todas essas metáforas são coroadas com o exemplo da nordestina que, interrogada sobre a imagem de um oleiro, que migrou da resposta sensorial – vejo o artefato com forma de sobrevivência daquele homem – para a resposta generalizadora típica da “experiência escolar” – vejo o artefato como uma expressão de cultura. (Freire, 2015, p.63)

2.2. Aprendizagens freirianas e aprendizagem histórica

Pelos exemplos acima, é fácil perceber que Paulo Freire não pensou aprendizagens disciplinares. Isso significa que, objetivamente, não encontramos “a” teoria da aprendizagem histórica esboçada por Freire nos livros citados aqui. Consequentemente, profissionais interessados na elaboração de uma teoria da aprendizagem histórica de tons freirianos devem se aventurar a construí-la, partindo (dos) ou chegando aos insumos ele oferece. E esses insumos são as prescrições sobre conhecimentos e habilidades necessárias aos alunos, taxonomia da consciência humana, habilidades conjugadas do ensinar e do aprender,

Conhecimentos e habilidades

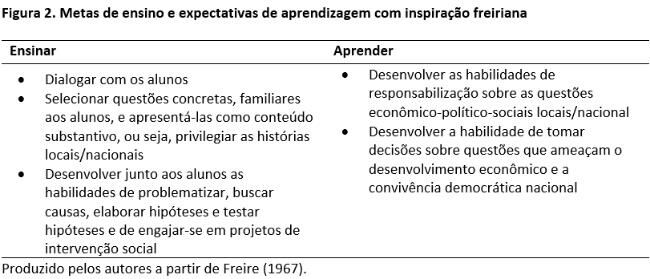

Em Educação e atualidade brasileira colhemos a primeira ideia de conteúdo constituinte de uma disciplina escolar história. Se a sua ideia de aprender história é a de um processo de mudança do comportamento do aluno dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sob fins de responsabilização, engajamento e protagonismo individual e social do seu aluno, vocês podem projetar planos de ensino, nos quais os alunos possam:

- Conhecer história social local/regional e o modo como ele mesmo aprende;

- Desenvolver junto aos alunos as habilidades de investigar e discutir causas e soluções para os problemas locais;

- Desenvolver junto aos alunos o hábito de trabalhar em grupo ou colaborativamente;

- Desenvolver junto aos alunos o hábito de se engajar em projetos para a resolução de problemas locais/regionais/nacionais, empregando métodos científicos.

O que listamos acima é uma transferência contrafactual do que Freire quis dizer quando prescreveu saberes locais/regionais como conteúdo substantivo, o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, o engajamento, o aprendizado ativo, o cultivo da solidariedade social e da autonomia.

Tipificação de consciências

Em Pedagogia como prática da liberdade Freire potencialmente disponibiliza uma ferramenta de avaliação e de planejamento: a tipologia da consciência humana. Usando este quadro, você pode, teoricamente, identificar o estágio de consciência de indivíduos ou de grupos, planejar uma proposta de intervenção, considerando etapas de progressão e, por fim, e avaliar os resultados dessa mesma proposta de intervenção.

Observem a coluna de indicadores. Percebam que cada item corresponde ao que Freire entende como variável básica que explica as suas hipóteses sobre aprendizagem. Eles referem-se às ideias de ciência, comunicação, habilidades e capacidades individuais. Eles referem-se, por fim, ao lugar espaço/temporal onde viceja cada uma das consciências em análise.

Habilidades conjugadas do ensinar e do aprender

Ainda em Pedagogia como prática da liberdade, vocês podem encontrar insumos para a instituição de finalidades da disciplina escolar história, no interior de currículos prescritos, como a Base Nacional Comum Curricular ou os Planos e Programas estabelecidos pelas secretarias estaduais e municipais de Educação. Partindo da ideia de que ensinar é “dialogar com o analfabeto sobre situações concretas” (Freire, 1967, p.110), um possível plano de curso para o ensino de História na Educação de Jovens e Adultos poderia ganhar a configuração que se segue.

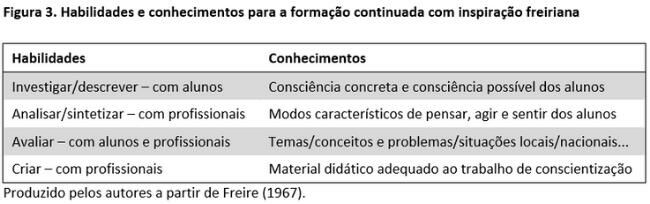

Habilidades e conhecimentos necessários à atuação docente

Na Pedagogia do Oprimido, também há indicações para a construção de currículos prescritos, destinados especificamente à formação de professores. A organização do trabalho pedagógico pensado por Freire para a alfabetização de adultos é fonte para a programação de um curso de formação inicial ou continuada a partir de quatro conjuntos de habilidades e conhecimentos.

Em suma, o quadro acima sugere que um curso de formação habilite o professor de História para construir o conteúdo disciplinar (investigar, selecionar e avaliar) a partir da realidade concreta do aluno, ao mesmo tempo em que deve conhecer o estado (ou a natureza) da consciência do aluno (acrítica/ingênua/crítica) e o estado (ou a natureza) da consciência possível de ser alcançada com a disciplina história.

Um conceito metahistórico

Em Pedagogia da Esperança, uma das atitudes inspiradoras para o Ensino de história está na reflexão de Freire sobre a ideia de tempo que deve ser incutida nas mentes dos alunos. Se antes da ditadura militar ele se ocupava de definir “presente”, agora ele se preocupa com a ideia de “futuro”.

Essa ideia pode orientar a escolha de finalidades e do conteúdo para a disciplina escolar história. Para ele, três opções estavam postas: a posição reacionária do futuro como repetição do presente, a posição revolucionária, do futuro como “progresso inexorável” e a sua própria visão – o futuro como possibilidade, inclusive para fazermos do modo como “mais ou menos” o desejamos.

Um princípio ético

Outra atitude inspiradora ao ensino de história, também comunicada em Pedagogia da Esperança, está na proposição freiriana de que o educador democrático deve explicitar a sua posição política (ser honesto). Freire enfatiza a ideia de que o educador deve selecionar conteúdo pragmático (relacionado ao fim – consciência – e à realidade do aluno).

Para o ensino de história, esse princípio ético desencadeia duas atitudes polêmicas nos nossos dias. Significa que um aluno de história deve ter desenvolvida a sua atitude de tomar posição, de explicitá-la e de defendê-la. Significa, ainda, que um futuro professor de história deve aprender a selecionar conteúdo substantivo e a se apropriar desse conteúdo selecionado sob os critérios da familiaridade e do pragmatismo. Nesse sentido, verdadeiro é o conhecimento histórico que serve à conscientização sobre a opressão, a liberdade e a esperança de transformação.

3. Limitações do uso de Freire no nosso tempo presente

Buscar aprendizagens históricas nas obras de Freire, evidentemente, implica em aceitar as suas limitações. Para manter a simetria, vamos destacar quatro delas: as dificuldades de incorporação dos usos que fez das palavras “história” e “historicidade” e “tempo” e “Estado”.

Homem e educação

A ideia dominante de homem (de ser humano) em Freire é largamente devedora do esclarecimento kantiano. Viver segundo a sua razão é um projeto a ser seguido por todos. Mas, o que fazer com aqueles que entre nós discordam da ideia de que estamos fadados ao progresso e de que todos os povos fazem parte de um corpo chamado civilização ou humanidade, esses colegas podem vir a ser professores de história freirianos?

Deus e liberdade

A ideia dominante de homem (de ser humano) em Freire também é marginalmente devedora do deísmo cristão. Deus liberta. Consequentemente, a religião não é um obstáculo ao cumprimento da vocação do homem. Mas, como ficam os leitores críticos da modernidade, os professores existencialistas, os agnósticos e os ateus, os leitores de F. Nietzshe, por exemplo, que veem no Deus cristão um dos maiores impedimentos à liberdade dos sujeitos?

História e historicidade

Freire não se refere à história ciência ou à história disciplina escolar. Mas os teóricos da aprendizagem histórica do nosso tempo levam em consideração a relação necessária entre ciência da história e história disciplina escolar. Freire aborda história como Filosofia especulativa da História, ou seja, Freire não explora as condições de possibilidade do conhecimento do passado, não discute os modos de legitimação das proposições históricas. O seu pragmatismo sobre a verdade está, de certo modo, na contramão do pensamento dominante atual.

Freire também emprega, ao modo de muitos historiadores, a palavra “historicidade”. Ocorre que a invenção do termo e a sua transformação em categoria (o caráter de estar no tempo) não foram criações de historiadores. Elas são anteriores ao estabelecimento da história como ciência. Aqui, novamente, Freire a emprega sob o ponto de vista de um filósofo (especulativo) da educação.

Estado e tempo

Não obstante a inspiração freiriana ser compatível com determinados estados de coisas da nossa conjuntura política, é necessário perceber as diferenças. Para Freire, a teoria da aprendizagem comunicada na Pedagogia do oprimido é uma das duas etapas do processo de libertação do homem. É o momento pré-revolucionário e não estatal. Nós, ao contrário, vivemos um período estatista, onde a oferta formal da educação escolar básica e pública não é seletiva e autoritária como nos anos da ditadura militar pós-1964. Que lugar atribuir ao Estado na prescrição de programas de ensino?

No uso da Pedagogia da Esperança outra dificuldade deve ser enfrentada. Quem não professa o tempo histórico como realizado pela dialética hegeliana da oposição entre contrários em uma mesma relação pode dizer-se freiriano? Freire afirma: “os momentos que vivemos ou são instantes de um processo anteriormente iniciado ou inauguram um novo processo de qualquer forma referido a algo passado.” O presente ou a síntese, guarda os germes responsáveis pela destruição do presente já passado. Essa proposição desconsidera as ideias de que o passado é para muitos historiadores uma representação móvel e uma invenção do presente e não o contrário.

Referências

BECKER, Fernando. Paulo Freire e Jean Piaget: teoria e prática. Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia Genéticas. V.9, Número Especial, 2017.

FREIRE, Paulo Reglus Neves. Educação e atualidade brasileira. Tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belass Artes de Pernambuco. Recife: [Edição do autor], 1959.139 p.

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 5ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. [?]: EGA, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. [1992]. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido [1968]. 17ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. Resenha de: GADOTTI, Moacir. Por que continuar lendo Pedagogia do Oprimido? Revista de Políticas Públicas, São Luís, v.16, n.2, p.459-461, jul./dez. 2012.

FREIRE, Paulo. Professora, sim; Tia, não: Cartas a quem ousa ensinar [1993]. 24ed.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

FREITAS, Ana Lúcia Souza de. Ensinar e aprender. In: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; ZITHKOSKI, Jaime José (Orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2ed.Belo Horizonte: Autêntica, s.d., p.246-251.

LIMA, José Gllauco Smith Avenlino de. Paulo Freire e a Pedagogia do oprimido (Afinidades pós-coloniais). Recife, 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SANTANA, Otacilio Antunes; SOUZA, Suzana Carvalho de. Pedagogia do oprimido como referência: 50 anos de dados geohistóricos (1968-2017). Revista História da Educação, v.23, 2019.

Avaliação diagnóstica

Leiam o texto de síntese e alguns trechos dos textos originais e preencham o formulário abaixo que registra as principais dificuldades de leitura e orientam a preleção do professor.

1. Sobre o texto síntese “Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares”:

- Li e não entendi a seguinte passagem: _____________________________

- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: ___________________________

2. Sobre o texto do autor-objeto da aula desta semana:

- Li e não entendi a seguinte passagem: ________________________________

- Li e quero comentar a seguinte declaração com a qual concordo/discordo: _____________________________

Acesse aqui o formulário para responder a esta avaliação diagnóstica.

Próxima aula

Na próxima aula, iniciaremos a exposição de propostas de aprendizagens reivindicadas por pesquisadores estrangeiros. Abriremos a discussão com as principais categorias formuladas por Jörn Rüsen, extraídas, principalmente, do livro Teoria da História: Uma teoria da história como ciência.

Para citar este texto

FREITAS, Itamar; OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. Aprendizagem e aprendizagem histórica em Paulo Freire. São Cristóvão, 2020. Disponível em <https://www.resenhacritica.com.br/a-cursos/aula-1-aprendizagem-geral-e-aprendizagens-disciplinares/>

1 – Aprendizagem geral e aprendizagens disciplinares

Lev Semyonovich Vigotski | Imagem: Wikipédia

Vamos iniciar este curso apresentando uma limitação do tema e uma definição operatória para “aprendizagem”. Adiante, apresentaremos as três proposições que são o conteúdo desta primeira aula:

- Podemos tipificar aprendizagem como “aprendizagens universais” e “aprendizagens disciplinares”;

- Toda aprendizagem disciplinar traz em sua base uma ideia de aprendizagem universal, mas é raro que uma teoria universalista da aprendizagem faça considerações sobre aprendizagens disciplinares;

- Existem tantas aprendizagens históricas quantas forem as noções que professemos sobre finalidades da formação escolar, finalidades da disciplina escolar história, ideias de epistemologia histórica e modos de uso de aprendizagem universalista e aprendizagens disciplinares.

1.1 Definição ideal-típica de aprendizagem

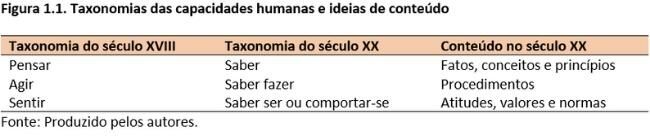

A limitação do tema ou pressuposto obrigatório para a compreensão desta aula é a experiência iluminista (germano/francesa) educacional. A maioria dos autores que leio sobre “aprendizagem” parte da premissa de que existe um “ser humano”, dotado de três capacidades macro, cujas mais referidas são: razão, sentimento e vontade.[1] Observem que os conceitos de cultura que vocês mais empregam, de E. Durkheim e R. Chartier, estão fundados nessa tríade topológica: modos padronizados de pensar, agir e sentir. O ser humano é (ou tem o poder do) pensamento, sentimento e vontade. Nessa acepção, cultura é pensamento, sentimento e vontade padronizados. O bebê não nasce humano: ele torna-se humano com a formação social (escolar, inclusive), desses modos de pensar, agir e sentir padronizados. Em síntese, nossa escola e o nosso aprender disciplinar são modernos (não são pós-modernos).

A definição ideal típica d e aprendizagem (universalista ou disciplinar)deste curso é inspirada no pensamento de R. Gagné, que escreveu, em 1965, sobre os significados do processo da aprendizagem, sobre a coisa que se aprende e o meio de verificação do aprendido. Para ele, a aprendizagem é um processo de modificação das capacidades de fazer algo, de pensar sobre algo ou de agir sobre algo.[2] Sabemos que aprendemos ao comparar a ação, o pensamento ou o sentimento manifestado antes e depois da situação de aprendizagem.[3]

Para formular essa ideia de aprendizagem, Gagné tomava por base as teorias de B. F. Skinner (mudança de comportamento) e de J. Piaget (assimilação/equilibração). Trinta anos depois, C. Cool, conhecido teórico dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), se amparava em L. S. Vigotysky (conscientização/assimilação) e D. Ausubel (relação entre o desconhecido e o familiar) mas comunicava uma ideia estruturalmente idêntica à de Gagné: o ser humano possuiria capacidades universais de saber coisas, fazer coisas e sentir coisas. Assim, aprender seria adquirir ou desenvolver essas capacidades ou, ainda, atribuir “significado pessoal” às coisas que lhe eram apresentadas por seus pais ou professores, por exemplo. (Alemany et al, 2000, p.298-299).

1.2. Aprendizagens universais e aprendizagens disciplinares

Podemos dizer que os dois compendiadores de teorias da aprendizagem (Gagné e Coll) dizem a mesma coisa a partir de pressupostos diferentes. Mas não é só isso. Coll levanta o problema da relação entre essas capacidades macro (ou poderes/faculdades) e esse algo referido até aqui, que ele nomeia por “conteúdo” e que nós designamos como às vezes como “disciplina”, “conhecimento” e/ou “saber” escolar.

O manual espanhol faz mais. Em primeiro lugar, ele sugere que as teorias, digamos, gerais da aprendizagem (de Piaget, Vigotsky, Skiner e Ausubel, por exemplo), estabelecem relações diferenciadas com o que no livro é designado de “conteúdo”. Para Skinner o conteúdo tem pouco peso, enquanto para Vigotsky os conhecimentos disciplinares escolares têm importância imensa. Ainda para Vigotsky, os conhecimentos disciplinares e os saberes da experiência de grupos condicionam, digamos, o desenvolvimento humano e a aprendizagem dialeticamente.

Os colegas de Coll, Isabel Alemany, Teresa Majós e Enric Giménez desenvolvem essa preocupação de Vigotsky com os conteúdos e, consequentemente, os definem e apontam as suas contribuições para o cumprimento das metas do currículo prescrito espanhol. Conteúdos designam coisas como fatos, conceitos, princípios, procedimentos, atitudes, valores e normas. Observem que essa taxonomia (não produzida pelos próprios) das capacidades humanas guarda correlações com aquela topologia triádica da qual tratamos no início do tópico anterior, vejam o esquema:

E o mais importante para nós: essa taxonomia nos dá a oportunidade de reconhecer as diferenças de conteúdo entre disciplinas sob o ponto de vista das coisas que as realizam. A história escolar, por exemplo: vocês seriam capazes de identificar quais tipos de conteúdo caracterizariam a disciplina escolar praticada na sua instituição?

Se a resposta for positiva, provavelmente, vocês concluirão que aprender na disciplina escolar História (aprender dominantemente fatos e conceitos) é diferente de aprender na disciplina escolar Desenho (aprender, dominantemente, procedimentos de corte psicomotor). E essa conclusão nos leva à primeira proposição desta aula: existem concepções de aprendizagem de abrangência geral – designadas como Teorias da aprendizagem – e existem concepções de aprendizagem de abrangência limitada a determinado grupo de princípios prescritos por uma corporação escolar ou universitária – designadas como aprendizagens disciplinares.

1.3. Aprendizagens gerais no interior de aprendizagens disciplinares

Há três décadas vivenciamos um conflito entre pesquisadores do ensino de História. De um lado estão os que defendem a Pedagogia como produtora dos significados de aprendizagem em geral e, consequentemente, orientadoras da aprendizagem em História. Do outro estão os Historiadores que defendem certa Teoria da História fundada em certo Método Histórico como produtores do significado de aprendizagem histórica.

Neste curso, gostaria de convencê-los de que o conflito é pouco sustentável em termos teóricos porque toda aprendizagem disciplinar traz em sua base uma ideia de aprendizagem universal, embora pouquíssimas teorias universalistas de aprendizagem façam considerações sobre aprendizagens disciplinares. Vamos dar exemplos bem conhecidos, extraídos da experiência de Piaget e de J. Rüsen.

Piaget entende a aprendizagem como processo de aquisição de conhecimento ou, como ele mesmo expressa, de “incorporação do universo a si próprio” (compreensão e explicação do real pelo ser humano). As coisas que realizam esse processo são o desequilíbrio (necessidade) que mobiliza o sujeito (criança ou adulto) a agir (interesse) para satisfazer certa demanda da vida prática (equilíbrio). A aprendizagem é, assim, uma “sequência de compensações ativas do sujeito em resposta às perturbações exteriores”. (Piaget; Inhelder, 1990). As habilidades que realizam essas coisas são o imitar, jogar, lembrar e comunicar; o seriar, classificar, ordenar, combinar, estabelecer proporções e previsões.

Quanto pensa as possibilidades de adquirir conhecimento sobre o passado ou (como podemos parafrasear) a explicação do acontecido, Piaget emprega essas proposições sobre a aprendizagem geral e conclui ser impossível, em determinada idade, os alunos compreenderem determinado produto de determinada ciência histórica tal e qual os adultos historiadores comumente a compreendem. (Atentem para esse modelo que será empregado adiante por especialistas no ensino de história: 1. a compreensão ideal é a explicação sobre a realidade efetuada pelos humanos adultos especializados na ciência de referência; 2. O processo de compreender é uma progressão situada entre os extremos da (digamos) imagem deturpada do real e da imagem perfeita do real). Isso é o que afirma Piaget. Mas, o que faz Rüsen?