Posts de Itamar Freitas

Madre y patria!: eugenesia, procreación y poder en una Argentina heteronormada | Marisa Adriana Miranda

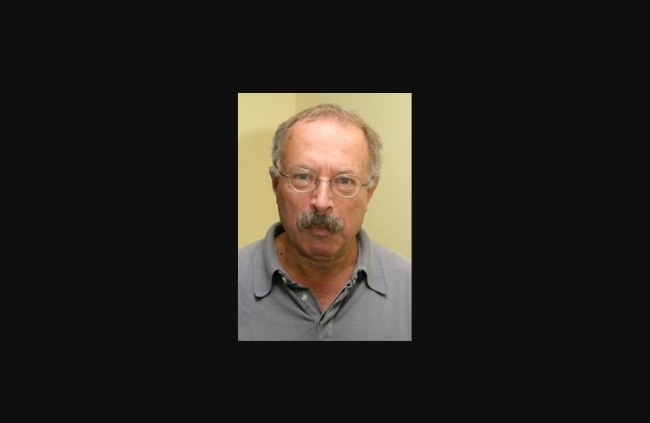

Marisa Adriana Miranda | Foto: Universidad Nacional de La Plata

El último libro de la investigadora Marisa Miranda es una obra crucial para el desarrollo de los estudios sobre las sexualidades, la eugenesia y los cuerpos en Argentina. Situado y crítico, este trabajo establece una línea de tiempo de larga duración, donde da cuenta de los complejos dispositivos que legitiman el ideario de la preocupación por la descendencia. Atraviesa y desnuda las lógicas que construyen el ideario eugenésico en el país, en clave de género, y propone volver a mirar la preocupación poblacional bajo la lupa de la maternidad y la raza como obligaciones patrióticas durante el siglo XX. Este libro constituye un aporte superador a los debates sobre la eugenesia en Argentina. El lugar de la heteronormatividad – como dimensión futura del eugenismo –, el catolicismo, sus dimensiones legales y culturales, y sus instituciones son parte esencial del análisis innovador de la prolífera investigadora.

El último libro de la investigadora Marisa Miranda es una obra crucial para el desarrollo de los estudios sobre las sexualidades, la eugenesia y los cuerpos en Argentina. Situado y crítico, este trabajo establece una línea de tiempo de larga duración, donde da cuenta de los complejos dispositivos que legitiman el ideario de la preocupación por la descendencia. Atraviesa y desnuda las lógicas que construyen el ideario eugenésico en el país, en clave de género, y propone volver a mirar la preocupación poblacional bajo la lupa de la maternidad y la raza como obligaciones patrióticas durante el siglo XX. Este libro constituye un aporte superador a los debates sobre la eugenesia en Argentina. El lugar de la heteronormatividad – como dimensión futura del eugenismo –, el catolicismo, sus dimensiones legales y culturales, y sus instituciones son parte esencial del análisis innovador de la prolífera investigadora.

Miranda avanza en el estudio de las lógicas que imperaron en el modelo patriarcal en Argentina. Desde una matriz foucaulteana, propone ejes que ordenan su trabajo y provocan a sus lectores a la hora de construir una problematización sobre los cuerpos. La temporalidad abordada requiere de una dimensión densa y profunda de variables relacionadas. Leia Mais

3. Avaliação da Aprendizagem

Educação não é mercadoria | Foto e informação: UNE

Atualizado em 17/12/2021, 17h57.

BEM-VINDOS!

Colegas, esta é a página que armazena e distribui o material a ser lido, produzido e avaliado, relativo à terceira unidade do nosso curso de Avaliação Educacional.

Esta unidade culminará com a produção de uma sequência didática, acompanhada de instrumento(s) de avaliação, relacionados aos problemas de aprendizagem em Língua Portuguesa ou em História, nos anos iniciais, construída em grupo.

Relembro que as dúvidas sobre as leituras e os exercícios devem ser dirimidas no início das aulas síncronas correspondentes ou mediante escrita na janela "comentários" (abaixo). Sigam as orientações e prestem atenção ao calendário.

Bom trabalho!

EXPECTATIVAS

Objetivo desta unidade é viabilizar o desenvolvimento da produção instrumentos de avaliação da aprendizagem alinhados a sequências didáticas elaboradas a partir de problemas reais (contextualizados).

Espero que, ao final da unidade, vocês estejam capacitados a produzir uma sequência didática acompanhada de respectivo(s) instrumento(s) de avaliação, aplicáveis a situações didáticas relativas ao ensino de Língua Portuguesa ou de História, destinada aos anos iniciais do Ensino Fundamental.

ATIVIDADE I

Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 03 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 05 NOVEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.

Objetivo - Conhecer estrutura retórica e unidades de informação de uma sequência didática.

Princípio de aprendizagem - O conhecimento da estrutura da matéria propicia aprendizagens mais duradouras (J. Bruner).

Ação 1 - Ler e discutir em grupo o texto: "Uma estrutura retórica para sequências didáticas"

Ação 2 - Esboçar elementos básicos de uma sequência didática, partindo do problema de aprendizagem selecionado e das experiências colhidas com a revisão da literatura.

Recursos - Texto "Construindo expectativas de aprendizagem e sequências didáticas".

ATIVIDADE II

Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 10 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 12 NOVEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 2h.

Objetivo - Relembrar estrutura retórica e unidades de informação de uma sequência didática e construir um exemplar do gênero para submetê-la à avaliação colaborativa.

Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).

Ação 1 - Tirar dúvidas sobre a estrutura e a aplicação de estruturas de sequências didáticas em problemas reais de aprendizagem e avaliação.

Ação 2 - Submeter, voluntariamente, à correção e à avaliação colaborativa dos colegas, os primeiros esboços de sequências didáticas produzidos na aula anterior.

Recursos - Sala de aula virtual | Texto "Construindo expectativas de aprendizagem e sequências didáticas".

ATIVIDADE III

Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 17 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 19 NOVEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.

Objetivo - Conhecer funções da avaliação da aprendizagem e estruturas retóricas de itens de prova e de escalas de pontuação.

Ação 1 - Ler, discutir em grupo o texto: "Construindo instrumentos de avaliação"

Ação 2 - Esboçar prova com exemplares do gênero para a submissão da avaliação colaborativa.

Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).

Recursos - Texto "Construindo instrumentos de avaliação"

ATIVIDADE IV

Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 24 NOVEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 26 NOVEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 2h.

Objetivo - Construir uma prova com exemplares do gênero para a submissão de avaliação colaborativa.

Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).

Ação 1 - Submeter, voluntariamente, à correção e à avaliação colaborativa dos colegas, os primeiros esboços do instrumento de avaliação.

Recursos - Sala de aula virtual | Texto "Construindo instrumentos de avaliação"

ATIVIDADE V

Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 01 DEZEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 03 DEZEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 2h.

Objetivo - Construir uma prova com exemplares do gênero para a submissão de avaliação colaborativa.

Princípio de aprendizagem - A percepção da utilidade da matéria propicia aprendizagens mais prazerosas e duradouras (J. Dewey).

Ação 1 - Submeter, voluntariamente, à correção e à avaliação colaborativa dos colegas, os primeiros esboços do instrumento de avaliação.

Recursos - Sala de aula virtual | https://meet.google.com/otu-yfgn-wum | Texto "Construindo instrumentos de avaliação"

TURMA DA QUARTA - Postar a sequência didática acompanhada do instrumento de avaliação, até 07 de dezembro de 2021.

TURMA DA SEXTA - Postar a sequência didática acompanhada do instrumento de avaliação, até 09 de dezembro de 2021.

ATIVIDADE VI - TURMA DA QUARTA

Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 08 DEZEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.

Objetivo - Realizar a autoavaliação da sequência de didática do próprio grupo, postar a sequência didática do próprio grupo e avaliar de modo colaborativo as sequências didáticas e instrumentos de avaliação dos demais grupos da turma.

Princípio de aprendizagem - A avaliação colaborativa e a autoavaliação desenvolvem habilidades metacognitivas.

Recursos

Formulário fazer a autoavaliação e para postar a sequência e o instrumento de avaliação do seu grupo.

Arquivos de sequências e formulários para a avaliação de todos os grupos por todos os grupos.

Baixar sequência didática de Felipe Gabriele Inaja e Ketlenn

Avaliar sequência didática de Felipe Gabriele Inaja e Ketlenn

Baixar sequência didática de Marcia Andresa Clarice e Flávia---

Avaliar sequência didática e Marcia Andresa Clarice e Flávia

Baixar sequência didática de Taislaene Mirielle Williany e Adria

Avaliar sequência didática de Taislaene Mirielle Williany e Adria

Baixar sequência didática de Danielle Keilla Luiza e Larissa

Avaliar sequência didática de Danielle Keila Luiza e Larissa

Baixar sequência didática de Eliane Gildeane Lanna e Lorena

Avaliar sequência didática de Eliane Gildeane Lanna e Lorena

Baixar sequência didática de Raimundo Kerollyn Rebeca e Thalissa

Avaliar sequência didática de Raimundo Kerollyn Rebeca e Thalissa

Baixar sequência didática de Ana Karina Larissa e Luara

Avaliar sequência didática de Ana Karina Larissa e Luara

Baixar sequência didática de Bruna Carla Laís Tabatha e Tauam

Avaliar sequência didática de Bruna Carla Laís Tabatha e Tauam

Baixar sequência didática de Lucileide Louyse Karine e Ailton

Avaliar sequência didática de Lucileide Louyse Karine e Ailton

Baixar sequência didática de Crislane Izabel Madalena e Renata

Avaliar sequência didática de Crislane Izabel Madalena e Renata

ATIVIDADE VI - TURMA DA SEXTA

Data | hora | modalidade - SEXTA-FEIRA 10 de DEZEMBRO 2021 | ASSÍNCRONA - 4h.

Objetivo - Realizar a autoavaliação da sequência de didática do próprio grupo, postar a sequência didática do próprio grupo e avaliar de modo colaborativo as sequências didáticas e instrumentos de avaliação dos demais grupos da turma.

Princípio de aprendizagem - A avaliação colaborativa e a autoavaliação desenvolvem habilidades metacognitivas.

Recursos

Formulário fazer a autoavaliação e para postar a sequência e o instrumento de avaliação do seu grupo.

Arquivos de sequências e formulários para a avaliação de todos os grupos por todos os grupos.

Baixar sequência didática de Ketlhyn Ariadeni Lorenne Rosaline

Avaliar sequência didática de Ketlhyn Ariadeni Lorenne Rosaline

Baixar sequência didática de Inara Milena Nívea e Ricardo

Avaliar sequência didática de Inara Milena Nívea e Ricardo

Baixar sequência didática de Ana Regina Andrielli Denise e Wendy

Avaliar sequência didática de Ana Regina Andrielli Denise e Wendy

Baixar sequência didática de Deyvid Jéssica Lucas e Micaela

Avaliar sequência didática de Deyvid Jéssica Lucas e Mecaela

Baixar sequência didática de Elizandra Iara Misael e Rafaela

Avaliar sequência didática de Elizandra Iara Misael e Rafaela

Baixar sequência didática de Cleberton Douglas Evellyn e Jamyle

Avaliar sequência didática de Cleberton Douglas Evellyn e Jamyle

Baixar sequência didática de Isabela Larissa Lourena e Maria Verônica

Avaliar sequência didática de Isabela Larissa Lourena e Maria Verônica

Baixar sequência didática de Flávia Gleiciane Marina e Zaiane

Avaliar sequência didática de Flávia Gleiciane Marina e Zaiane

Informar a nota obtida pelo grupo

PENDÊNCIAS DA UNIDADE II

Avaliar revisão da literatura de Cleberton, Douglas, Evellyn e Jamile

ENCERRAMENTO

Data | hora | modalidade - QUARTA-FEIRA 15 DEZEMBRO 2021 | SEXTA-FEIRA 17 DEZEMBRO 2021 | SÍNCRONA - 4h.

Link - https://meet.google.com/imf-fsxq-yaq

Objetivo - Resolução de pendências de avaliações e notas das três unidades. Quem não tem pendências já está de férias. Não precisa comparecer.

Folia Histórica del Nordeste. Resistência, n. 42, 2021.

Artículos

- Policías testigos: Agentes policiales, territorio y prácticas judiciales (ciudad de Buenos Aires y alrededores, décadas de 1810 y 1820)

- María Agustina Vaccaroni |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD. UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO DE LOS LIBRES DEL SUR (1837-1842)

- Carolina Germinario |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- Políticas estatales para las instituciones y el arte argentino en los años ‘30

- Patricia Basualdo |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- PROTESTAS, DENUNCIAS Y SANCIONES DURANTE EL PERONISMO. EL CASO DE LA ESCUELA NORMAL Y EL INSTITUTO DEL PROFESORADO DE PARANÁ (1948-1949)

- Eva Mara Petitti |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- “QUE EL QOMLE’EC, EL TOBA, NO ES CUALQUIER COSA…”: LA ENSEÑANZA DEL QOM EN EL ÁREA EDUCATIVA DE UNA MISIÓN PROTESTANTE DESTINADA A INDÍGENAS DEL NOROESTE DEL CHACO (ARGENTINA, 1960-1970)

- Victoria Sol Almirón, David García, Yamila Liva |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- “CONSTRUIR EL PARTIDO EN LAS FÁBRICAS”: LA LÍNEA POLÍTICOSINDICAL DEL PRT-ERP ANTE LA APERTURA DEMOCRÁTICA Y LA EXPERIENCIA DE SUS MILITANTES EN TRES FÁBRICAS DEL GRAN BUENOS AIRES

- Santiago Stavale |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

Notas y documentos

- El proceso de poblamiento en Misiones-Argentina: un abordaje a partir de la obra de Robert Eidt.

- Laura Mabel Zang |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- Reseñas Bibliográficas

- Reseña bibliográfica de la obra de Cicerchia, Ricardo (dir.) (2020). El estudio de las formas familiares en el nuevo milenio. Rosario: Prohistoria. 380p

- Milagros Belen Blanco |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- Reseña bibliográfica de la obra de Burgos, Ana María (2020) Tráfico de saberes. Agencia femenina, hechicería e inquisición en Cartagena de Indias (1610-1614). Madrid: Iberoamericana- Vervuert, 263pp.

- Mónica Ercilia Martínez |

- Visor PDF

- Descargar el archivo PDF

- Reseña bibliográfica de la obra de Mazzoni, María Laura (2019). Mandato divino, poder terrenal. Administración y gobierno en la diócesis de Córdoba del Tucumán (1778-1836). Rosario: Prohistoria Ediciones.

- Nicolás Mario Andrés Molina |

Brasília, cidade construída na linha do horizonte | Sérgio Jatobá

A obra demonstra forte inspiração arquitetônica e urbanística e reúne artigos publicados esparsamente em jornais e revistas com o intuito de analisar basicamente o centro da cidade, que é o Plano Piloto de Brasília. O autor possui fina percepção de como os arquitetos/urbanistas Lucio Costa e Oscar Niemayer conceberam a capital federal, respectivamente, pelo urbanismo e pela arquitetura e que, mais tarde, veio a se espraiar em três dezenas de outros núcleos urbanos, as cidades-satélites de Brasília.

A obra é de fácil compreensão, inicialmente traduz sua ligação com o movimento modernista dos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna – CIAM e a posterior expansão para atender às demandas locais. O autor esclarece o desenvolvimento do Plano Piloto em suas quatro escalas e aproveita o ensejo para analisar o pensamento das visitas de Clarice Lispector à cidade. A visão do autor é analítica e crítica e é indicada aos que desejam ter uma ideia ampla da capital federal e de seu horizonte. Leia Mais

Densidade urbana. Um instrumento de planejamento e gestão urbana | Claudio Acioly Júnior e Forbes Davison

A primeira frase do livro se trata de uma citação de Jane Jacobs em seu livro Morte e vida de grandes cidades em 1961, questionando qual seria a densidade ideal para a vida de uma cidade. Já se passaram quase 60 anos e essa continua sendo uma discussão frequente na vida de urbanistas e planejadores urbanos. Claudio Acioly e Forbes Davidson toparam o desafio de participar dessa discussão ao resolverem publicar em formato de livro os resultados de suas pesquisas sobre o tema: Densidade urbana: um instrumento de planejamento e gestão urbana.

A busca pela cidade ideal passa pela discussão sobre exemplos práticos existentes, cidades compactas e verticalizadas como Hong Kong, Nova Iorque e Tóquio são melhores? Ou o melhor modelo passa pela linearidade de Los Angeles e Brasília? Os autores esclarecem logo de início que se trata de um debate complexo, que percorre por efeitos e consequências bem concretas, mas também por questões muitas vezes culturais. Leia Mais

Chungará. Arica, v.53, n.3, set. 2021.

IN MEMORIAM LUIS BRIONES MORALES (1938-2021)

Arqueología y Patrimonio

- CARACOLES MARINOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL CENTRO DE ARGENTINA (32° LS – 64° LO): MATERIALIDADES SIMBÓLICAS EXTENDIDAS EN EL TERRITORIO

Gordillo, Sandra - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- EVALUANDO EL CONSUMO Y USO DE PLANTAS ENTRE CAZADORES RECOLECTORES PESCADORES MARINOS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL TÁRTARO DENTAL HUMANO EN LOS CANALES SEPTENTRIONALES DE PATAGONIA (41°30’- 47° S)

Belmar, Carolina A.; Reyes, Omar; Albornoz, Ximena; Tessone, Augusto; San Román, Manuel; Morello, Flavia; Urbina, Ximena - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- CONTEXTOS MORTUORIOS EN LA CUENCA DEL RÍO RAMADILLAS (PRE-CORDILLERA DE LA REGIÓN DE ATACAMA, CHILE): DATACIONES Y ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES

Díaz, Pablo; Pacheco, Aryel; Rivas, Pilar; González, María Josefina - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- POLÍTICA SEXUAL Y REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA PAMPA DEL TAMARUGAL: ESTRUCTURA SEXO-EDAD EN EL CEMENTERIO TARAPACÁ 40 (1000 AC-600 DC)

González-Ramírez, Andrea; Sáez, Arturo; Herrera Soto, María José; Leyton, Lía; Miranda, Felipe; Santana-Sagredo, Francisca; Uribe Rodríguez, Mauricio - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- BIODISTANCIA EN CEMENTERIOS COLONIALES DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA. UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA VARIACIÓN MORFOLÓGICA POSTCRANEAL

Mansegosa, Daniela A.; Giannotti, P. Sebastián; Chiavazza, Horacio - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

Antropología e Historia

- “HUACA”, UN CONCEPTO ANDINO MAL ENTENDIDO

Itier, César - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- LA TORMENTA PERFECTA QUE ACABÓ CON EL CHANCHO: CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE LA LIMPIEZA EN LOS ANDES RURALES

Gascón, Jordi - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- LOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA Y LOS INSECTOS. UNA VISIÓN COMPARADA ENTRE PUEBLOS SEDENTARIOS Y NÓMADAS DEL ALTO RÍO NEGRO – VAUPÉS

Cabrera Becerra, Gabriel - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- TURISMO Y PUEBLOS INDÍGENAS: POLÍTICAS, IRRUPCIÓN Y REIVINDICACIÓN EN CHILE

de la Maza-Cabrera, Francisca; Calfucura-Tapia, Enrique - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

- LA HABILITACIÓN EN EL ESPACIO PESQUERO- ARTESANAL CHILENO. PERSISTENCIAS Y VARIACIONES ESTRUCTURALES DE LA INTERMEDIACIÓN ECONÓMICA

Saavedra Gallo, Gonzalo; Navarro Pacheco, Magdalena - resumen en Español | Inglés · texto en Español · Español ( pdf )

História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.28, n.3, 2021.

- Shozo Motoyama (1940-2021), várias tradições Carta Da Editora Convidada

- Silva, Márcia Regina Barros da

- Texto: en pt

- PDF: en pt

- Entre a ausência em Alma-Ata e o Prevsaúde:a atenção primária à saúde no ocaso da ditadura Análise

- Pires-Alves, Fernando A.; Paiva, Carlos Henrique Assunção

- Resumo: en pt

- Texto: en pt

- PDF: en pt

- Sobre la llamada revolución psicofarmacológica: el descubrimiento de la clorpromazina y la gestión de la locura Análise

- Caponi, Sandra

- Resumo: en es

- Texto: en es

- PDF: en es

- Conflicto armado, enfermedad y muerte: la cuestión sanitaria en la Guerra de Castas (Yucatán, México), segunda mitad del siglo XIX Análise

- Moreno, Paola Peniche

- Resumo: en es

- Texto: en es

- PDF: en es

- Entre exiliados y nativos: la integración de saberes de españoles y mexicanos para el desarrollo de la neurología en México, 1935-1950 Análise

- Vicencio, Daniel

- Resumo: en es

- Texto: es

- PDF: es

- A construção histórica do conceito de enzima e sua abordagem em livros didáticos de biologia Análise

- Tonolli, Paulo Newton; Franco, Fernando Faria; Silva, Antônio Fernando Gouvêa

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- A Casa da Ciência e os desafios de um centro cultural de divulgação científica na Universidade Federal do Rio de Janeiro Análise

- Simões, Luciane Correia; Santos, Nadja Paraense dos; Oliveira, Antonio José Barbosa de

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- The Presentation of Self in Everyday Life: biografia de um livro Análise

- Nunes, Everardo Duarte

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- “Lições para o professorado”: o curso Educação Sanitária (Higiene e Medicina Preventiva) e a formação da professora na cidade do Rio de Janeiro, 1929-1930 Análise

- Camara, Sônia

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- Uma escola não cercada: experiência rural, medicina social e circulação de material de saúde pública na Colômbia, 1930-1946 Analysis

- Botero-Tovar, Natalia

- Resumo: en pt

- Texto: en

- PDF: en

- A flora da antiga capitania de Porto Seguro na viagem de Wied-Neuwied, 1815-1817: prática científica, inventário naturalista e colaboração indígena Revisão Historiográfica

- Cancela, Francisco

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- Memória das políticas e práticas em redução de danos: entrevista com Fátima Machado Depoimento

- Machado, Fátima; Raupp, Luciane; Weber, Carla Nunes; Conte, Marta

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- O “Boletim da Clínica Psiquiátrica da FMUSP”, 1962-1971: publicação esquecida, retrato de uma época Fontes

- Alarcão, Gustavo Gil; Mota, André

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- Médicos, enfermeras y pacientes: entre las contradicciones, la incertidumbre y las carencias en tiempo de covid-19 en México Testemunhos Covid-19

- Agostoni, Claudia

- Resumo: en es

- Texto: es

- PDF: es

- Las epidemias en La Pampa (Argentina), en perspectiva histórica* Testemunhos Covid-19

- Di Liscia, María Silvia

- Resumo: en es

- Texto: es

- PDF: es

- A interiorização da covid-19 na Amazônia: reflexões sobre o passado e o presente da saúde pública Testemunhos Covid-19

- Muniz, Érico Silva

- Resumo: en pt

- Texto: pt

- PDF: pt

- Covid-19 y gripe de 1918-1919: paralelos históricos, preguntas y respuestas Testemunhos Covid-19

- Porras Gallo, María Isabel

- Resumo: en es

- Texto: es

- PDF: es

- A história das ciências e das técnicas a partir de sua geografia: encontros, desencontros e deslocamentos de saberes Resenhas

- Souza Neto, João Alves de

- Texto: pt

- PDF: pt

- Ciências, intercâmbios e circulação: as conexões entre Brasil e EUA Resenhas

- Rocha, Ana Cristina Santos Matos

- Texto: pt

- PDF: pt

- Nem samba nem futebol: jovens brasileiros gostam mesmo é de ciência e tecnologia Resenhas

- Lusz, Pedro

- Texto: pt

- PDF: pt

- Mujer-madre, raza, patria y otros imperativos del poder Resenhas

- Linares, Luciana Mercedes

- Texto: es

- PDF: es

Madness in Cold War America | Alexander Dunst

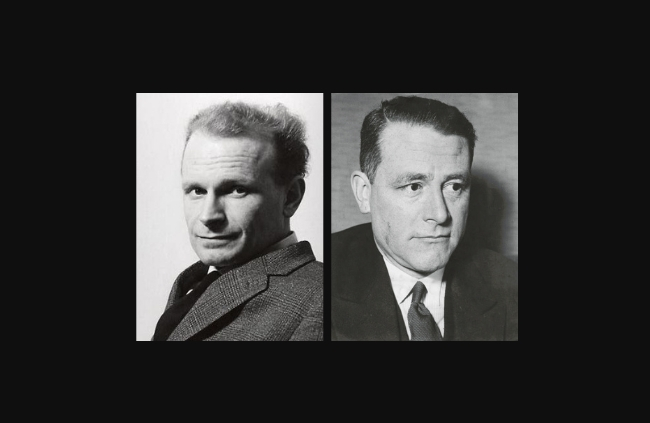

Alexander Dunst | Foto: Netherlands American Studies Association

Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais

Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais

From Revolution to Power in Brazil: How Radical Leftists Embraced Capitalism and Struggled with Leadership | Kenneth Serbin

Kenneth Serbin | Foto: CUREHD

Intensificadas as investidas repressivas do Estado, centenas de brasileiros, cuja maioria ainda na flor da juventude, optou pelas armas na luta contra a ditadura vigente no país (1964-1985). Como não nos é estranho, essa aposta, iniciada com uma série de ações guerrilheiras espaçadas, se seguiria de um punhado de sucessos, mas de uma subsequente onda repressiva e do inevitável desmantelamento dos agrupamentos de esquerda armada poucos anos após o pontapé inicial. Entre as resultantes negativas desse processo, sabe-se que a maior parte de seus quadros vivenciaria a experiência de prisão e o horror das torturas, e uma parcela seria posteriormente listada entre os nomes dos milhares de mortos e “desaparecidos” políticos sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Os sobreviventes, porém, reconstituiriam suas vidas tomando cursos distintos. Passadas cinco décadas do mas sacre lançado à oposição de esquerda2 e mais de trinta anos desde o final do regime, mesmo com uma extensa literatura desenvolvida sobre o campo temático3, é certo que algumas questões ainda pairam no ar, inclusive a que indaga sobre o futuro daquela geração de revolucionários. É nesse sentido que se insere From Revolution to Power in Brazil, o mais recente livro de autoria do historiador Kenneth P. Serbin. Leia Mais

Intensificadas as investidas repressivas do Estado, centenas de brasileiros, cuja maioria ainda na flor da juventude, optou pelas armas na luta contra a ditadura vigente no país (1964-1985). Como não nos é estranho, essa aposta, iniciada com uma série de ações guerrilheiras espaçadas, se seguiria de um punhado de sucessos, mas de uma subsequente onda repressiva e do inevitável desmantelamento dos agrupamentos de esquerda armada poucos anos após o pontapé inicial. Entre as resultantes negativas desse processo, sabe-se que a maior parte de seus quadros vivenciaria a experiência de prisão e o horror das torturas, e uma parcela seria posteriormente listada entre os nomes dos milhares de mortos e “desaparecidos” políticos sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Os sobreviventes, porém, reconstituiriam suas vidas tomando cursos distintos. Passadas cinco décadas do mas sacre lançado à oposição de esquerda2 e mais de trinta anos desde o final do regime, mesmo com uma extensa literatura desenvolvida sobre o campo temático3, é certo que algumas questões ainda pairam no ar, inclusive a que indaga sobre o futuro daquela geração de revolucionários. É nesse sentido que se insere From Revolution to Power in Brazil, o mais recente livro de autoria do historiador Kenneth P. Serbin. Leia Mais

Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória | Enzo Traverso

Enzo Traverso | Foto: O Globo

Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.

Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.Uma contrapartida dessa odisseia de vitórias repousa justamente no outro lado da moeda: o prisma das derrotas e seus efeitos políticos e epistemológicos na história do socialismo e do marxismo. Eis aqui a proposta da coletânea de ensaios Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória, de Enzo Traverso (2018), originalmente publicado em francês, em 2016, com edições em inglês, alemão, espanhol e, finalmente, uma cuidadosa edição em português, organizada pela editora ítalo-brasileira Âyiné. Embora seja seu primeiro livro traduzido no Brasil, o autor construiu uma sólida agenda de pesquisa nas últimas três décadas e é considerado um dos maiores especialistas em história política e intelectual contemporânea.

Professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, Traverso reconhece a irredutível pluralidade de correntes políticas, tendências estéticas e intelectuais da “cultura de esquerda”, que mescla um conjunto de experiências, ideias e sentimentos. Concentra seus esforços na tradição marxista, apontada como a “expressão dominante dos movimentos mais revolucionários no século XX” (TRAVERSO, 2018, p. 15), sem, com isso, reduzi-la a uma doutrina codificada em textos canônicos. Ao contrário, Melancolia de esquerda apresenta análises sobre uma fascinante galeria de testemunhos (livros e cartas), teorias (políticas e filosóficas) e imagens (filmes, pinturas, cartazes de propaganda política). Esse recorte possibilita uma leitura inquietante, moldada pela riqueza de insights presentes no livro e pelos (novos) horizontes abertos em sua narrativa fluída que, com paixão e simplicidade, consegue despertar “iluminações profanas”. Leia Mais

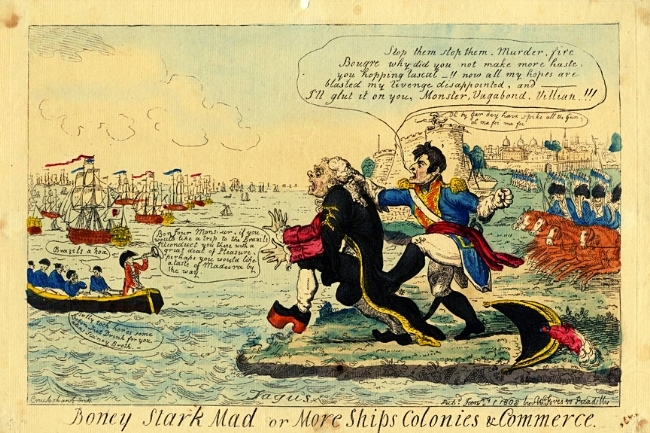

Direitas nos Estados Unidos e Brasil durante a Guerra Fria | Revista de História | 2021

Guerra Fria – Resumo desenhado | Foto: HISTORIAR-TE

Nas últimas décadas, um fenômeno político tem chamado a atenção de especialistas e estudiosos em geral: o crescimento e as reformulações no campo da direita em países do Ocidente. Recentemente, surpreendeu a muitos o fato de a extrema direita, antes marginalizada, alcançar cena pública ressentida e decididamente, num movimento que soube ganhar adeptos, especialmente pela internet e que consagra líderes ao largo do universo político, cujas ações desacreditam o próprio sistema que os elegeu.

Esse dossiê procura colaborar com o tema, enfatizando as direitas no plural, já que o fenômeno é suficientemente complexo para ser tratado como substantivo singular. Versa sobre as direitas no correr da Guerra Fria. Expõe as renovações sofridas no campo, para recuperar terreno, na época do welfare, oferecendo elementos para pensarmos as direitas no século XXI. O dossiê aborda o tema nos Estados Unidos e Brasil, países que viram presidentes vinculados à extrema direita serem eleitos e manterem expressivo apoio, apesar das vicissitudes e medidas polêmicas: Donald Trump (2017-2021) e Jair Messias Bolsonaro (2019- ). Leia Mais

Eterna vigilância: como montei e desvendei o maior sistema de espionagem do mundo | Edward Snowden

Eterna Vigilância, escrito por Edward Snowden, é um livro autobiográfico que narra o percurso que levou o ex-agente da Agência Central de Inteligência (CIA) e da Agência Nacional de Segurança (NSA) americanas a se transformar num dos mais emblemáticos whistleblowers do século XXI. Lançado em 2019, manteve-se durante semanas como um dos mais vendidos em diversos países, impulsionado pelo próprio governo americano ao anunciar que seria recolhido na tentativa de impedir a divulgação de dados sigilosos. Todavia, o livro não apresenta revelações que já não tenham sido publicadas pela imprensa. A grande novidade da obra em si é o esforço para ordenar e justificar, na forma autobiográfica, as ações de Snowden ao longo de uma trajetória de vida. Leia Mais

A “virada global” como um futuro disciplinar para a História da Arte | MODOS. Revista de História da Arte | 2021

Nos últimos 15 anos, a “virada global” tem sido um fator importante para a transformação da disciplina de História da Arte. A abertura do campo impulsionou pesquisas que desafiaram sua versão canônica, marcada por nacionalismos, estilos, modelos binários e a divisão da própria disciplina (Nelson, 1997). Com a crítica aos conceitos tradicionais, os historiadores da arte passaram a incluir novos objetos, como os artefatos e cultura visual não-europeus que dificilmente ingressavam as fileiras de estudos. Da mesma forma, os pesquisadores se voltaram para realizações artísticas ocidentais, enfocando nas conexões e nas complexidades geradas pelas interações culturais.

A tradicional taxonomia da arte – como antiga, medieval, renascentista, moderna, cristã, islâmica, budista, africana e etc – abriu espaço para a constituição de outras unidades de investigação “mais responsivas à lógica de objetos e artistas em movimento” (Tatsch, 2020). As respostas acadêmicas para os novos questionamentos partiram da transdisciplinaridade e da transculturalidade. A primeira permitiu repensar as estruturas disciplinares existentes ao tomar emprestado análises de outros campos, como a antropologia, a história e a etnologia. Fomentou, assim, o conhecimento além das fronteiras estabelecidas – ao burlar as limitações disciplinares e as hierarquias entre elas – e estabeleceu novas formas de conhecimento. A transculturalidade permitiu perceber os “processos de transformação que constituem a prática da arte por meio de encontros e relações culturais” (Juneja, 2011: 281). Como salientou Espagne, “toda passagem de um objeto cultural de um contexto a outro tem por consequência uma transformação de seu sentido, uma dinâmica de ressemantização” (Espagne, 2013: 1). Leia Mais

Resenha Crítica. Aracaju & Crato, v.1, n.6, 01 set. 2021.

Orla Pôr do Sol | Mosqueiro/Aracaju – SE

Colegas,

Chegamos à sexta edição* do informativo Resenha Crítica, comemorando o arrefecimento da pandemia de Covid-19 em vários estados brasileiros. Em contrapartida, iniciamos o mês de setembro apreensivos com os ataques ao Estado democrático de direito, anunciados pelos ultraconservadores para as comemorações do dia da Independência.

Também por esse contexto, destacamos a leitura da resenha do Capital e Ideologia, de Thomas Piketty, escrita por Leonardo Weller e publicada na Revista de Economia Política e História Econômica.

Entre os dossiês de artigo, sugerimos a leitura das exposições sobre a relação “Pensamento decolonial” e “Ensino de História” e as inquietações a respeito do estatuto disciplinar da História, escritos, respectivamente, por Elison Paim, Helena Maria M. Araújo (Revista Intellèctus), Lidiane Rodrigues, María Inés Mudrovcic e Alexandre Avelar (Revista História e Historiografia).

Nesse período de 01 a 31 de agosto, nosso acervo se ampliou nos dois suportes principais. Hoje, totalizamos 3.731 resenhas, 2.318 apresentações de dossiês.

No mesmo período, incorporamos 15 periódicos, incluindo uma coleção de revistas focadas em Educação a Distância, e divulgamos os sumários de 16 títulos. Isso significa que os índices de objetos de dossiê e de objetos de resenha estão um pouco mais ricos. Fiquem à vontade para consultá-los.

Saúde e trabalho para todos nós!

Itamar Freitas e Jane Semeão (Editores)

(*) Para receber a listagem de todas as nossas publicações, mensalmente e sem custos, faça o seu cadastro aqui.

Resenhas

- História pública e ensino de história | Miriam Hermeto e Rodrigo de Almeida Ferreira

31 de agosto de 2021

- Que história pública queremos? What Public History do we want? | Ana Maria Mauad e Ricardo Santhiago

31 de agosto de 2021

- Capital e Ideologia | Thomas Piketty

31 de agosto de 2021

- As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva

30 de agosto de 2021

- The War on Sugar: forced labor, commodity production and the origins of the Haitian peasantry, 1791-1843 | Johnhanry Gonzalez

30 de agosto de 2021

- La prensa de Montevideo, 1814-1825 | Wilson González Demuro

30 de agosto de 2021

- Correio Para Mulheres | Clarice Lispector

21 de agosto de 2021

- Linguística Aplicada na modernidade recente | Luiz Paulo da Moita Lopes || Transdisciplinaridade na linguística aplicada: um processo de desterritorialização – um movimento do terceiro espaço | SCHEIFER, Camila Lawson Sheifer

21 de agosto de 2021

- Telecolaboração, ensino de línguas e formação de professores: demandas do século XXI | Fábio M. de Souza, Lelly C. H. P. Carvalho e Rozana A. L. Messias

21 de agosto de 2021

- Gêneros Textuais: Mediadores no ensino e aprendizagem de línguas | Ana Silvia Moço Aparicio e Silvio Ribeiro da Silva

21 de agosto de 2021

- Análise de Discurso Crítica e Comunicação: percursos teórico e pragmático de discurso, mídia e política | Laerte Magalhães

21 de agosto de 2021

- Preconceito Linguístico | Marcos Bagno

21 de agosto de 2021

- Refugiados | Joaquim Branco

21 de agosto de 2021

- Changó, el Gran Putas | Manuel Zapata Olivella

21 de agosto de 2021

- Ruptura dos gêneros na literatura latino-americana | Haroldo de Campos

21 de agosto de 2021

- Luz, Câmera e História: práticas de ensino com o cinema | Rodrigo de Almeida Ferreira

17 de agosto de 2021

- Histórias do vestir masculino: narrativas de moda, beleza e elegância | Guilherme Ivana Simili e Maria Cláudia Bonadio

16 de agosto de 2021

- História da Imprensa em Imperatriz – MA: 1930-2010 | Thays Assunção

11 de agosto de 2021

- La Escuela en tiempos de migración: la voz de los actores educativos | D. Castillo, E. Thayer, R. Santa Cruz e C. Gajardo

10 de agosto de 2021

- No rendilhado do cotidiano: a família dos libertos e seus descendentes em Minas Gerais (C. 1770 – C. 1850) | Sirleia Maria Arantes

5 de agosto de 2021

- El mundo relacional de Juan Manuel de Rosas: un análisis del poder a través de vínculos y redes interpersonales | Andrea Reguera

2 de agosto de 2021

- Gênese da Saúde Global: a Fundação Rockefeller no Caribe e na América Latina | Steven Palmer

1 de agosto de 2021

- Oliveira Lima e a longa História da Independência | André Heráclio do Rêgo, Lucia Maria Bastos P. Neves e Lucia Maria Paschoal Guimarães

1 de agosto de 2021

- Before the Flood: The Itaipu Dam and the Visibility of Rural Brazil | Jacob Blanc

1 de agosto de 2021

- Os Barões do Charque e suas fortunas. Um estudo sobre as elites regionais brasileiras a partir de uma análise dos charqueadores de Pelotas (Rio Grande do Sul, século XIX) | Jonas Vargas

1 de agosto de 2021

- As marcas da pantera: percursos de uma historiadora | Margareth Rago

1 de agosto de 2021

Dossiês

Sumários

Periódicos recentemente incorporados ao acervo

Conheça a totalidade do acervo

Para adequado uso do espaço na página inicial deste blog, destacamos apenas algumas resenhas, dossiês, sumários e apresentações de periódicos recentemente incorporados ao acervo em cada edição mensal do Resenha Crítica.

A quantidade de textos, porém, se altera à medida que incorporamos novos periódicos, retroativamente, aos nossos bancos de dados.

Para conhecer a totalidade das aquisições de resenhas, apresentações de dossiês e sumários, publicados originalmente no período 1839-2021, utilize os filtros da barra lateral.

Resenha Crítica. Aracaju & Crato, v.1, n.6, 01 set. 2021.

ISSN: 2764-0302

Secuencia. México, n.111, septiembre/diciemre, 2021.

Artículos

- RTC, más que crimen organizado, cárteles o narcotráfico

- Jorge Alejandro Vázquez Valdez

- PDF HTML EBOOK

- Un caudillo departamental: el jefe político en Córdoba, Argentina (1912-1930)

- Loreta Ruth Giannone

- PDF HTML EBOOK

- La comunidad ferroviaria de Laguna Paiva frente a las políticas desarrollistas. Argentina, 1961

- Luisina Agostini

- PDF HTML EBOOK

- La política económica de Venustiano Carranza a debate: el Congreso de Industriales de 1917

- Yovana Celaya Nández

- PDF HTML EBOOK

- Entre acordadas y gendarmes. La organización de la policía rural en Jalisco durante el siglo XIX

- Miguel Ángel Isais Contreras

- PDF HTML EBOOK

- Cuestión social, problema social y justicia social en el pensamiento social mexicano (1840-1960)

- Jesús Ramos Reyes

- PDF HTML EBOOK

- Estudio exploratorio sobre eficiencia energética a empresas del Área Metropolitana de Monterrey

- José Raúl Luyando Cuevas, María Florencia Zabaloy, Carina Guzowski, Elías Alvarado Lagunas

- PDF HTML EBOOK

- La obediencia como divisa. A propósito de un sermón manuscrito sobre la jura de Agustín I en Zacatecas

- Josep Escrig Rosa

- PDF HTML EBOOK

- Articulaciones transfronterizas de la violencia: relatos femeninos en la Triple Frontera del Paraná

- Menara Guizardi, Eleonora López Contreras, Felipe Ignacio Andrés Valdebenito Tamborino

- PDF HTML EBOOK

- La fundación de Estados Unidos y el ocaso del pensamiento político clásico

- David Corcho Hernández

- PDF HTML EBOOK

Dossier

- La guerra fría en América Latina y los estudios transnacionales. Introducción

- Julieta Rostica, Laura Sala

- PDF HTML EBOOK

- “Soñadores y quijotes”: la faceta internacional del proyecto revolucionario guatemalteco (1944-1951)

- Rodrigo Véliz Estrada

- PDF HTML EBOOK

- La guerra fría desde la frontera México-Estados Unidos: entre codependencias y relaciones asimétricas, 1945-1975

- Marco Antonio Samaniego López

- PDF HTML EBOOK

- La guerra fría cultural en el Tercer Mundo: el Congreso por la Libertad de la Cultura en México e India

- Daniel Kent Carrasco

- PDF HTML EBOOK

- La guerra fría, la seguridad nacional y el Estado militar en Sudamérica (1959-1980)

- Pedro Rivas-Nieto, Pablo Rey-García, Nadia McGowan

- PDF HTML EBOOK

- Las ideas externas en las doctrinas militares latinoamericanas de la guerra fría

- Laura Yanina Sala

- PDF HTML EBOOK

- Neomalthusianismo, guerra fría y redes evangélicas transnacionales en la guerra contra el hambre, Chile (1960-1970)

- Javier Castro Arcos

- PDF HTML EBOOK

- La aventura tercermundista del cine mexicano. Producción fílmica y diplomacia latinoamericana, 1971-1976

- Israel Rodríguez Rodríguez

- PDF HTML EBOOK

- Entre el pragmatismo y el consenso: los vínculos del gobierno cubano y la última dictadura argentina (1976-1983)

- Alberto Consuegra Sanfiel

- PDF HTML EBOOK

- La colaboración y coordinación de la represión de la disidencia política entre Argentina y Honduras: avances de investigación (1979-1983)

- Julieta Rostica

- PDF HTML EBOOK

Pensamentos Geográficos Africanos e Indígenas | Kwanissa | 2021

Os municípios chapadeiros com maior número de comunidades quilombolas são Bonito, com 15, Mulungu do Morro, com 12, e Cafarnaum, com 10 | Foto: Reprodução/Aratu Online

Nomeamos este número especial como “Pensamentos Geográficos Africanos e Indígenas”. O título pode provocar diferentes deslocamentos. Afinal, para muitos, ele pode configurar uma combinação de palavras de sentido opostos que se anulam entre si. Isso porque, na tradição ocidental, “pensamento” está estritamente vinculado a uma dada forma específica de elaboração do conhecimento, que, por muito tempo fora atribuída como sendo uma invenção específica do Ocidente.

As linhas argumentativas pelas quais fazemos objeções a tal pressuposto estão sistematizadas nos artigos e no relato de experiência, presentes neste dossiê especial da Revista Kwanissa – Revista de Estudos Africanos e Afro-brasileiros. No título, qualificamos de forma distintas dois tipos de pensamentos: africanos e indígenas. Este seria um outro deslocamento: assumir sua pluralidade, desfocando-o do monismo que marcou um certo momento da elaboração moderna da Razão. No título, há também o qualificativo “Geográficos” para tais pensamentos, embora esta não seja uma revista especializada em Geografia. Afinal, por que propusemos este número especial para seus(as) editores(as) e, por que eles(as) o aceitaram com entusiasmo? Vamos oferecer, de forma breve, duas linhas complementares para responder. Uma que mostra como o geográfico está no fundo do temário da Kwanissa, e outra que expressa o temário da Kwanissa em nosso trabalho na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e nas articulações que nos trouxeram aqui. Leia Mais

La guerra fría en América Latina y los estudios transnacionales | Secuencia | 2021

Desde hace varios años atrás, las coordinadoras de este dossier encabezamos diferentes espacios de reflexión, investigación y docencia en ciencias sociales sobre la sociología histórica de América Latina, en los que, tradicionalmente, la guerra fría no se pensó como un problema. Las ciencias sociales analizaron procesos sociohistóricos como el colonialismo, la dependencia, el imperialismo, el desarrollo, las revoluciones y los populismos, como las dictaduras y las democracias, por ejemplo, pero no la guerra fría latinoamericana. Esta fue, más bien, un campo de la historia que, al demandar periodizaciones más largas y trascender el caso nacional, colisionó con una cierta tendencia de la disciplina a la especificidad, al relato, al detalle y a la escasa generalización. Por dichos motivos, a partir del año 2019 decidimos abrir un espacio de discusión en las Jornadas de Sociología y en las Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el cual pensar a América Latina como objeto de estudio, la especificidad de esos procesos sociohistóricos mencionados y su relación con el extenso y complejo conflicto que caracterizó a la guerra fría. Se trata de una invitación al diálogo entre las diferentes producciones de las ciencias sociales y la historia en una dirección inversa a la hegemónica: pensar primero América Latina y, desde ahí, la guerra fría. De dichas experiencias nació la intención de convocar a este dossier, el cual, finalmente, reúne artículos producidos por historiadores, pero también por cientistas sociales, con la vocación de transcender el espacio local e incluso la comparación de casos nacionales y abordar las llamadas “zonas de contacto”, zonas en las que se traslucieron los encuentros internacionales más intensos y confluyeron aparatos estatales, elites locales, grupos económicos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

La guerra fría es uno de los conflictos sociohistóricos más importantes del siglo xx que permite dar inteligibilidad, compresión y explicación a una gran variedad de problemas y fenómenos sociales, políticos y culturales, tanto del pasado como del presente. El campo de estudios sobre la guerra fría cuenta con un vasto desarrollo que tradicionalmente ha privilegiado los análisis del accionar de las superpotencias sobre el “Tercer Mundo”, desde sus propios archivos y prominente bibliografía. Las perspectivas actuales, por el contrario, sin negar el colonialismo, el imperialismo y las relaciones de dependencia que se mantuvieron con Estados Unidos y la Unión Soviética, destacan los espacios de autonomía relativa y de negociación de las actoras y los actores latinoamericanos, los procesos internos regionales y nacionales, así como las condiciones estructurales en las que estos tuvieron lugar. Por esa misma lógica se aboga por la perspectiva “transnacional” en detrimento de la perspectiva “centrípeta” que “establece una jerarquía analítica según la cual los países de la región sólo pueden ser vistos como actores periféricos” que recibieron el impacto de las dos superpotencias (Armony, 2004, p. 348). Esto colabora a “descentrar” el análisis bipolar. Leia Mais

Aquela água toda | João Anzanello Carrascoza

Durante os processos de leitura e estudo do doutorado1, encantei-me com a literatura do escritor João Anzanello Carrascoza. E em consonância com o encantamento, o desejo de compartilhar com outras pessoas as delicadezas de suas narrativas aconteceu quase naturalmente. Como um rio querendo desaguar, como o autor mesmo conta em suas prosas sobre a vida.

Inicialmente escrevi sobre Aos 7 e aos 40, um belíssimo livro relançado em 2018 e que foi muito importante na definição de caminhos de minha pesquisa, que buscou, entre outras reflexões, afirmar a importância da vida na escola e como a vida reluz nos encontros escolares em muitas linguagens diversas, especialmente nos textos escritos dos estudantes. No livro, percebi o belo encontro de tempos que dançam em nossas subjetividades, nos compondo e recompondo nas estações da vida. É um brilho que reluz nas menores coisas. Leia Mais

A Emergência da Escola | José Gonçalves Gondra

Na apresentação escrita por Diana Gonçalves Vidal, a autora descreve de uma maneira muito bonita qual o objetivo do livro, em suas palavras: “(…) Os temas se interpenetram e a leitura do conjunto se beneficia da mútua inteligibilidade que os estudos produzem, ao lançarem uns sobre os outros, centelhas de entendimento, circunscritas sempre ao período gerado pela intervenção de Couto Ferraz no Município da Corte” (VIDAL, 2018, p. 9). A obra sobre a qual a autora se refere intitula-se “A Emergência da Escola”, escrita e organizada por José G. Gondra, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e, atualmente, bolsista 1B de produtividade em pesquisa CNPq. Além desta obra, José Gondra escreveu pela mesma editora produções como: Educação, Poder e Sociedade no Império Brasileiro, em parceria com Alessandra Schueler e, pela editora EDUERJ, publicou Artes de civilizar: medicina, higiene e educação escolar na Corte Imperial.

Gondra organizou este livro em cinco capítulos, os quais foram escritos em parceria com seus orientandos. As análises desenvolvidas para a escrita do livro foram praticamente todas baseadas na noção de governo de Michel Foucault, como é possível perceber no título de cada capítulo da obra. Leia Mais

Trilhas, roteiros e legendas de uma cidade chamada Duque de Caxias: memórias e representações de Francisco Barboza Leite (1950- 1990) | Tania Maria da Silva Amaro de Almeida

Vou falar de uma cidade da Baixada Fluminense que ganhou notoriedade que ao meu sentir não convence – é preciso que se repense o que ela foi dito em tanto papel mal escrito que a imprensa divulgava e, de tal modo criava a noção falsa de um mito

A cidade é muito nova mas cresceu muito depressa digo e ofereço a prova que é o que me interessa para quem o valor meça de uma terra em expansão formada sem previsão guiada só pelo senso de um proveito assaz imenso fruto espontâneo do chão.

(LEITE, 1975)

Duque de Caxias, retratado no cordel de Francisco Barboza Leite (1975), é considerado um dos principais municípios que compõem a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e que, durante muito tempo, “ganhou notoriedade”, devido à imagem de violência presente nas manchetes de jornais. No entanto, para muitos, como no caso do poeta, a cidade possui outras características, muitas qualidades. O município de Duque de Caxias se constituiu administrativamente desvinculado de Nova Iguaçu em 1943, quando o então 8º Distrito de Nova Iguaçu, sob a denominação de Caxias, teria adquirido autonomia, com São João de Meriti, Xerém e Estrela, e se tornado o município de Duque de Caxias. Particularmente, nos anos 1950 e 1960, a partir da expansão demográfica da região metropolitana do município do Rio de Janeiro, foi crescente o volume de ocupações de terras e de venda de loteamentos na Baixada Fluminense1. Tais acontecimentos renderam registros na imprensa sobre as lutas por terra, com destaque para as ações de violência no território. Tanto o cordel de Barboza Leite (1975) quanto a historiografia sobre a Baixada Fluminense se inserem no esforço de pesquisar, escrever, registrar e valorizar a memória e a história na região, ao proporem outras leituras ou novas problematizações sobre o seu passado. Leia Mais

Centenário da Escola Regional de Merity | Linhas | 2021

São mitos de calendário tanto o ontem como o agora, e o teu aniversário é um nascer a toda hora. (Carlos Drummond de Andrade)

O calendário na parede anuncia que estamos em 2021. Objeto cultural inventado para assinalar a passagem do tempo derivado da necessidade de controlar os dias e as noites, o plantio e a colheita, a chuva e a seca, o trabalho e o descanso, destaca, em meio às mudanças de estações, feriados consagrados aos santos e às efemérides nacionais. Assim, no eterno recomeçar das semanas pelos meses do ano, “grandes homens” e “heróis” são lembrados e reverenciados. Uns clamam por orações. Outros por demonstrações de patriotismo.

Atentas à origem etimológica de calendário que vem do “grego kalein, que significa chamar em voz alta, convocar”1, chamamos e somos chamadas a celebrar algo que não está em nenhuma agenda, almanaque ou folhinha. Trata-se do centenário da Escola Regional de Merity, que poderia passar despercebido em meio às homenagens realizadas pelo centenário de nascimento de Paulo Freire, nosso patrono da educação. Leia Mais

Civilização, tronco de escravos | Maria Lacerda de Moura e Patrícia Lessa e Cláudia Maia

Maria Lacerda de Moura | Arte: Andreia Freire/Reprodução/Revista Cult

Chamamos de visionárias e dizemos que estavam à frente de seu tempo àquelas que, atentas às questões da sua época, teciam críticas que nos servem dezenas ou mesmo centenas de anos depois. Entretanto, trata-se, muitas vezes, de pessoas que souberam analisar tão bem o presente que nele captaram as centelhas que acendem outros fogos no futuro. Assim é a obra de Maria Lacerda de Moura (1887-1945) e é assim que recebemos a nova edição lançada pela editora Entremares da obra Civilização, Tronco de Escravos, organizada pelas pesquisadoras e professoras Patrícia Lessa e Cláudia Maia, ambas historiadoras com amplas pesquisas relacionadas às lutas das mulheres e com trabalhos já desenvolvidos sobre a anarquista brasileira.

Chamamos de visionárias e dizemos que estavam à frente de seu tempo àquelas que, atentas às questões da sua época, teciam críticas que nos servem dezenas ou mesmo centenas de anos depois. Entretanto, trata-se, muitas vezes, de pessoas que souberam analisar tão bem o presente que nele captaram as centelhas que acendem outros fogos no futuro. Assim é a obra de Maria Lacerda de Moura (1887-1945) e é assim que recebemos a nova edição lançada pela editora Entremares da obra Civilização, Tronco de Escravos, organizada pelas pesquisadoras e professoras Patrícia Lessa e Cláudia Maia, ambas historiadoras com amplas pesquisas relacionadas às lutas das mulheres e com trabalhos já desenvolvidos sobre a anarquista brasileira.

A editora Entremares, cuja trajetória se iniciou no ano de 2017, não é uma editora que circula em grandes livrarias, e tem feito um ótimo trabalho de resgate de obras do passado ao passo que também traz publicações recentes de autores libertários. Civilização, tronco de escravos é a segunda obra de Maria Lacerda de Moura lançada pela editora, que também já publicou uma nova edição de Fascismo: filho dileto da Igreja e do Capital (2018) e recentemente lançou a obra Amor & Libertação em Maria Lacerda de Moura (2020), de Patrícia Lessa. Civilização… integra a Coleção Astrolábio da editora, que tem como objetivo trazer a filosofia e o pensamento crítico como instrumentos para navegar na busca de “outros olhares, outra moral, outros horizontes”. Leia Mais

História e Saúde: as interfaces entre a ação pública, as iniciativas da Sociedade Civil e as inovações tecnológicas | Caminhos da História | 2021

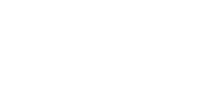

Atenção primária à saúde em Paraisópolis | Design: Ana Paula de Lima – UFSCAR

A reflexão sócio-histórica sobre a saúde, em seus múltiplos aspectos, está diretamente relacionada à ampliação da agenda histórica experenciada desde fins do século XX, que contribuiu para a incorporação de novos temas e perspectivas de abordagem. Com a ampliação do universo da investigação histórica nas análises sobre saúde, é possível observar um movimento de inserção das dinâmicas locais e regionais aos circuitos nacionais e globais, o que refletiu na incorporação de espacialidades, atores e temáticas. A história das ações e políticas em saúde nos últimos anos, no âmbito das renovações historiográficas, incorporou diferentes tipologias de fontes históricas, impulsionando a percepção dos mais variados sujeitos imersos nesses processos e uma ampliação da análise das experiências de adoecimento e das políticas em saúde, fomentando o debate com diferentes campos do conhecimento, como a sociologia, a demografia, a saúde coletiva e a ciência política.

Nesse percurso, a perspectiva histórica vem trazendo inegáveis contribuições para o campo da saúde. A compreensão dos processos históricos no domínio da saúde e das doenças, pensado como um campo de saberes e práticas interdisciplinares, possibilita uma postura crítica acerca dos diversos elementos que compõem esses domínios, como crenças, saberes, práticas, arranjos institucionais, concepções políticas, culturais e as teias de relações que envolvem a construção de aparatos de atenção e cuidados com a saúde (PERDIGUERO, et. al., 2001). A pesquisa histórica possibilita ainda a reflexão sobre ações contemporâneas no campo da saúde, através da identificação de padrões, permanências e rupturas em diferentes realidades e compreensões contextualizadas aos âmbitos social, político e econômico, permitindo lidar com complexidades, analisando movimentos e tendências culturais (BERRIDGE, 2000; FEE and BROWN, 1997). Leia Mais

Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi – Ciências Humanas. Belém, v.13, n.1, 2018 / v.16, n.3, 2021.

- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 13, Número: 1, Publicado: 2018

- · Para além de Santarém: os vasos de gargalo na bacia do rio Trombetas ARTIGOS

- Alves, Marcony Lopes

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · As mulheres novo-hispanas do Convento da Encarnação (Cidade do México) por meio das suas contas de vidro ARTIGOS

- Torres, Andreia Martins

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Os processos da paisagem pastoril: caracterizando lugar e movimento ARTIGOS

- Acha, Milena

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A cosmografia Munduruku em movimento: saúde, território e estratégias de sobrevivência na Amazônia brasileira ARTIGOS

- Scopel, Daniel; Dias-Scopel, Raquel; Langdon, Esther Jean

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Festas de santo, território e alianças políticas entre comunidades quilombolas de Salvaterra, Marajó, Pará, Brasil ARTIGOS

- Lima Filho, Petrônio Medeiros; Cardoso, Luis Fernando Cardoso e; Alencar, Edna

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Ciclos econômicos do extrativismo na Amazônia na visão dos viajantes naturalistas ARTIGOS

- Gomes, Carlos Valério Aguiar

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Pioneiros e fazendeiros de São Paulo: a história ambiental e a obra de Pierre Monbeig ARTIGOS

- Mahl, Marcelo Lapuente

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O incentivo à pesca comercial de Arapaima gigas (pirarucu) do rio Araguaia (Brasil central) na revista “A Informação Goyana” (1917-1935) ARTIGOS

- Vital, André Vasques; Tejerina-Garro, Francisco Leonardo

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O sertão virou rio e o rio virou sertão: um cineasta alemão e o Cinema Novo brasileiro ARTIGOS

- Reis, Renan Nascimento

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A primeira codificação gramatical da Cortesia do japonês (século XVII) ARTIGOS

- Fernandes, Gonçalo; Assunção, Carlos

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- · Resultados preliminares da pesquisa no sambaqui sob rocha Casa de Pedra, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil Nota de Pesquisa

- Bandeira, Dione da Rocha; Alves, Maria Cristina; Almeida, Graciele Tules de; Sá, Júlio Cesar de; Ferreira, Jéssica; Vieira, Celso Voos; Amaral, Vitor Marilone Cidral da Costa do; Bartz, Magda Carrion; Melo Jr., João Carlos Ferreira de

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · ERRATA ERRATA

- Texto: PT

- PDF: PT

- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 13, Número: 2, Publicado: 2018

- · Produção e cultura CARTA DA EDITORA

- Beltrão, Jimena Felipe

- Texto: PT

- PDF: PT

- · ‘Passaporte para a floresta’: a regulação do extrativismo de balata na Floresta Estadual do Paru, estado do Pará, Brasil ARTIGOS

- Carvalho, Luciana Gonçalves de; Souza, Brenda Rúbia Gonçalves; Cunha, Ana Paula Araújo

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Las estaciones sarrapieras: los Mapoyo y las economías extractivas del Orinoco Medio, Venezuela Artigos

- Torrealba, Gabriel; Scaramelli, Franz G.

- Resumo: EN ES

- Texto: ES

- PDF: ES

- · Conhecimento ecológico tradicional da ictiofauna pelos quilombolas no Alto Guaporé, Mato Grosso, Amazônia meridional, Brasil Artigos

- Arruda, Joari Costa de; Silva, Carolina Joana da; Sander, Nilo Leal; Pulido, María Teresa

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Paisagens e temporalidades em Serra Leste de Carajás Artigos

- Silva, Tallyta Suenny Araujo da

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Padrões de distribuição espacial e modelos preditivos: os sítios arqueológicos no baixo curso dos rios Nhamundá e Trombetas Artigos

- Fonseca, João Aires da

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Sujeito dativo em Canela Artigos

- Alves, Flávia de Castro

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Fonologia histórica do Paunaka (Aruaque) Artigos

- Carvalho, Fernando O. de

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- · A carnavalização do museu e as peripécias de Mamãe: considerações em torno de objetos museológicos, de performances culturais e de espaço urbano Artigos

- Oliveira, Vânia Dolores Estevam de

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Caracterización de los depósitos secundarios de rodados fluviales del río Uruguay inferior: su aplicación en contextos arqueológicos de las llanuras interiores del nordeste argentino NOTA DE PESQUISA

- Apolinaire, Eduardo

- Resumo: EN ES

- Texto: ES

- PDF: ES

- · Da conquista à resistência Kaiowa: uma história de luta e de crença no bem viver RESENHA

- Arruda, Lucybeth

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Hugues de Varine, singular e plural: memórias sobre museologias comunitárias RESENHAS

- Britto, Clovis Carvalho; Santos Júnior, Roberto Fernandes dos

- Texto: PT

- PDF: PT

- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 13, Número: 3, Publicado: 2018

- · Territórios e espaços simbólicos CARTA DA EDITORA

- Beltrão, Jimena Felipe

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Visões do tabaco: desenhos xamânicos dos índios Wauja ARTICLES

- Barcelos Neto, Aristoteles

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- · Licenciamento ambiental de grandes empreendimentos: quais os limites para avaliação de impactos diretos e indiretos em saúde? Estudo de caso na Terra Indígena Wajãpi, Amapá ARTICLE

- Moreno, Eduardo Stramandinoli; Oliveira, Joana Cabral; Shimabukur, Paloma Helena Fernandes; Carvalho, Luciana

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Territorios y fronteras: procesos de apropiación del espacio simbólico y geográfico en las comunidades indígenas de Pampa del Indio, Chaco ARTICLE

- Castilla, Malena Inés

- Resumo: EN ES

- Texto: ES

- PDF: ES

- · Cauim: entre comida e ebriedade ARTICLE

- Barghini, Alessandro

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Os primeiros povoadores do litoral norte do Espírito Santo: uma nova abordagem na arqueologia de sambaquis capixabas ARTICLE

- Villagran, Ximena Suarez; Pessenda, Luiz Carlos Ruiz; Costa, Henrique Antônio Valadares; Atorre, Tiago; Erler, Igor da Silva; Strauss, André; Barioni, Alberto; Klökler, Daniela; Tognoli, Anderson; Duarte, Carlos; Bonfim, Paulo Vinicius; Macario, Kita

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Entre ‘estruturas e pontas’: o contexto arqueológico do Alto Vale do Itajaí do Sul e o povoamento do Brasil meridional ARTICLE

- Reis, Lucas Bond; Almeida, Fernando Silva de; Bueno, Lucas Reis

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Uma deposição funerária Guarani no alto rio Uruguai, Santa Catarina: escavação e obtenção de dados dos perfis funerário e biológico ARTICLE

- Carbonera, Mirian; Silva, Sérgio Francisco Serafim Monteiro da; Lourdeau, Antoine; Herberts, Ana Lucia; Kuczkovski, Francieli; Hatté, Christine; Fontugne, Michel; Onghero, André Luiz; Brizola, Jéssica Pedroso; Santos, Marcos César Pereira

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Considerações sobre a posse nominal em Apurinã (Aruák) Article

- Freitas, Marília Fernanda Pereira de; Facundes, Sidney da Silva

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O botânico João Barbosa Rodrigues no vale do Amazonas: explorando o rio Capim (1874-1875) ARTICLE

- Ximenes, Cláudio L. M.; Coelho, Alan Watrin

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · ‘Um vasto celeiro’: representações da natureza no processo de colonização do oeste catarinense (1916-1950) ARTIGO

- Radin, José Carlos; Silva, Claiton Marcio da

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Estela Campos e os momentos iniciais do abstracionismo no Pará (1957-1959): hipóteses sobre invisibilidades na história da arte ARTIGO

- Costa, Gil Vieira

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Outra ciência? Conhecimento, experimentos coletivos e avaliações RESENHA

- Sartori, Lecy

- Texto: PT

- PDF: PT

- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 14, Número: 1, Publicado: 2019

- · Línguas indígenas: patrimônio e conhecimento CARTA DA EDITORA

- Voort, Hein van der; Beltrão, Jimena Felipe

- Texto: PT

- PDF: PT

- · DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES” DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”

- Birchall, Joshua; Jordan, Fiona M.

- Texto: EN

- PDF: EN

- · Terminologias de parentesco dos grupos da família linguística Mondé DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”

- Felzke, Lediane Fani; Moore, Denny

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Termos de parentesco nas línguas Tuparí (família Tupí) DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”

- Nogueira, Antônia Fernanda Souza; Galucio, Ana Vilacy; Soares-Pinto, Nicole; Singerman, Adam Roth

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Reestruturação dos termos de parentesco Proto-Omagua-Kukama DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES”

- O’Hagan, Zachary

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- · Nota sobre o sistema de parentesco em Proto-Tupí-Guaraní DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”

- Birchall, Joshua; Oliveira, Luis Henrique; Jordan, Fiona M.

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Termos de parentesco: primeiras reconstruções em Proto-Arara-Ikpeng DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”

- Ferreira-Alves, Ana Carolina; Chagas, Angela Fabíola Alves; Barbosa, Leonard Jéferson Grala

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Termos de parentesco em Karitiana e como eles podem contribuir para a reconstrução da terminologia de parentesco em Proto-Tupi DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES”

- Storto, Luciana

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- · Kin on the Wing: padrões de residência, mobilidade e aliança no grupo de caçadores-coletores Achê DOSSIER “NEW PERSPECTIVES ON KINSHIP TERMINOLOGY IN TUPIAN AND CARIBAN LANGUAGES”

- Thompson, Warren

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- · Notas sobre duas terminologias de parentesco Caribe no norte amazônico: Katwena-Tunayana e Waiwai DOSSIÊ “NOVAS PERSPECTIVAS NA TERMINOLOGIA DE PARENTESCO NAS LÍNGUAS TUPÍ E CARIBE”

- Valentino, Leonor

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A economia invisível do babaçu e sua importância para meios de vida em comunidades agroextrativistas ARTIGOS

- Porro, Roberto

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Patrimônios indígenas nos 80 anos do Museu das Missões: etno-história e etnomuseologia aplicada à imaginária missional ARTIGOS

- Baptista, Jean; Boita, Tony

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Terra Preta de Índio em várzeas eutróficas do rio Solimões, Brasil: um exemplo da não intencionalidade na formação de solos antrópicos na Amazônia Central ARTICLES

- Macedo, Rodrigo Santana; Teixeira, Wenceslau Geraldes; Lima, Hedinaldo Narciso; Souza, Adriana Costa Gil de; Silva, Francisco Weliton Rocha; Encinas, Omar Cubas; Neves, Eduardo Góes

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 14, Número: 2, Publicado: 2019

- · Caminhos do conhecimento e da ciência aberta CARTA DA EDITORA

- Beltrão, Jimena Felipe

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O papel da arqueologia brasileira na discussão sobre os cenários e os processos das primeiras ocupações humanas das Américas DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Moraes, Claide de Paula

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A floresta é o domus: a importância das evidências arqueobotânicas e arqueológicas das ocupações humanas amazônicas na transição Pleistoceno/Holoceno DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Shock, Myrtle Pearl; Moraes, Claide de Paula

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O Holoceno inferior e a antropogênese amazônica na longa história indígena da Amazônia oriental (Carajás, Pará, Brasil) DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Magalhães, Marcos Pereira; Lima, Pedro Glécio Costa; Santos, Ronize da Silva; Maia, Renata Rodrigues; Schmidt, Morgan; Barbosa, Carlos Augusto Palheta; Fonseca, João Aires da

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A cronologia das pinturas rupestres da Caverna da Pedra Pintada, Monte Alegre, Pará: revisão histórica e novos dados DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Pereira, Edithe da Silva; Moraes, Claide de Paula

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Manifestações simbólicas em Santa Elina, Mato Grosso, Brasil: representações rupestres, objetos e adornos desde o Pleistoceno ao Holoceno recente DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Vialou, Agueda Vilhena; Vialou, Denis

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A Serra da Capivara e os primeiros povoamentos sul-americanos: uma revisão bibliográfica DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Lourdeau, Antoine

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Semelhanças, diferenças e rede de relações na transição Pleistoceno-Holoceno e no Holoceno inicial, no Brasil Central DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Isnardis, Andrei

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Ocupação inicial das Américas sob uma perspectiva bioarqueológica DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Da-Gloria, Pedro

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Um réquiem para Clovis DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Dias, Adriana Schmidt

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Arqueologia do povoamento inicial da América ou História Antiga da América: quão antigo pode ser um ‘Novo Mundo’? DOSSIÊ CENÁRIOS E PROCESSOS DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES HUMANAS NO BRASIL: O PAPEL DA PESQUISA ARQUEOLÓGICA

- Bueno, Lucas

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Imagens dobráveis: posição e ubiquidade nos xamanismos ameríndios ARTIGOS

- Cesarino, Pedro de Niemeyer

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Perspectiva histórico-cultural e investigación antropológica en Chile: una aproximación a los aportes de Max Uhle, Martin Gusinde y Aureliano Oyarzún (1910-1947) ARTIGOS

- Vilches, Rodrigo Andrés Vásquez; Nawrath, Héctor Iván Mora; Lizana, Miguel Ignacio Fernández

- Resumo: EN ES

- Texto: ES

- PDF: ES

- · A organização do trabalho familiar sob a influência da produção de dendê em Tomé-Açu, Pará ARTIGOS

- Mota, Dalva Maria da; Ribeiro, Laiane; Schmitz, Heribert

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Uma abordagem interdisciplinar do sítio arqueológico Cedro, baixo Amazonas ARTIGOS

- Troufflard, Joanna; Alves, Daiana Travassos

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A cronologia Jê meridional e os novos dados para o alto curso do Arroio Cará, Coxilha Rica, Lages, Santa Catarina ARTIGOS

- Perin, Edenir Bagio; Herberts, Ana Lucia; Oliveira, Marcelo Accioly Teixeira de

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Leishmanioses: sua configuração histórica no Brasil com ênfase na doença visceral nos anos 1930 a 1960 ARTIGOS

- Benchimol, Jaime Larry; Gualandi, Frederico da Costa; Barreto, Danielle Cristina dos Santos; Pinheiro, Luciana de Araujo

- Resumo: EN PT

- Texto: EN PT

- PDF: EN PT

- · Ecologia, doença e desenvolvimento na Amazônia dos anos 1950: Harald Sioli e a esquistossomose na Fordlândia ARTIGOS

- Silva, André Felipe Cândido da; Sá, Dominichi Miranda

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Os fragmentos da história: primeiras notas etnográficas sobre os Tupi e Tupi Guarani NOTA DE PESQUISA

- Bertapeli, Vladimir

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Coleções etnobotânicas no Brasil frente à estratégia global para a conservação de plantas MEMÓRIA

- Melo, Paula Maria Correa de Oliveira; Fonseca-Kruel, Viviane Stern da; Lucas, Flávia Cristina Araújo; Coelho-Ferreira, Márlia

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Volume: 14, Número: 3, Publicado: 2019

- · Para alimentar de conhecimento a sociedade CARTA DA EDITORA

- Beltrão, Jimena Felipe; Voort, Hein van der

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Estudos sobre partículas DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Magalhães, Marina Maria Silva; Silva, Léia de Jesus

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Partículas em Sikuani DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Queixalós, Francesc

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Partículas em Mundurukú (Tupí) DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Gomes, Dioney Moreira

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O lugar das partículas entre palavras, morfemas e sintagmas em Kubeo DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Chacon, Thiago Costa

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A partícula ‘tá(~matá)’ na estrutura oracional da língua guajá DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Salles, Heloisa Lima

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A partícula ‘ke’ como estratégia de marcação diferencial de sujeito e objeto em Ka’apor DOSSIER PARTICLES

- Duarte, Fábio Bonfim

- Resumo: EN PT

- Texto: EN

- PDF: EN

- · Partículas de Final de Sentença (PFS): uma análise cartográfica por fases sobre o sistema da língua Tenetehára DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Camargos, Quesler Fagundes; Castro, Ricardo Campos; Tescari, Aquiles

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Partícula interrogativa e pitch-accent frasal nas perguntas polares em fa d’Ambô DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Araujo, Gabriel Antunes de; Santos, Eduardo Ferreira dos

- Resumo: EN PT

- Texto: EN PT

- PDF: EN PT

- · Partículas em Rikbaktsa DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Silva, Léia de Jesus

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · A gramaticalização de verbos em partículas na língua Guajá e sua relação com a omnipredicatividade DOSSIÊ PARTÍCULAS

- Magalhães, Marina Maria Silva

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O debate inesgotável: causas sociais e biológicas do colapso demográfico de populações ameríndias no século XVI ARTIGOS

- Waizbort, Ricardo

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · Sorte, dinheiro, amor…: o que os ‘animais’ da Amazônia podem fazer por nós, ‘humanos’? ARTIGOS

- Jacinto, Felipe de Oliveira; Barros, Flávio Bezerra

- Resumo: EN PT

- Texto: PT

- PDF: PT

- · O pito (de) holandês: cachimbos arqueológicos de caulim do Recife e de Salvador ARTIGOS

- Hissa, Sarah Barros Viana